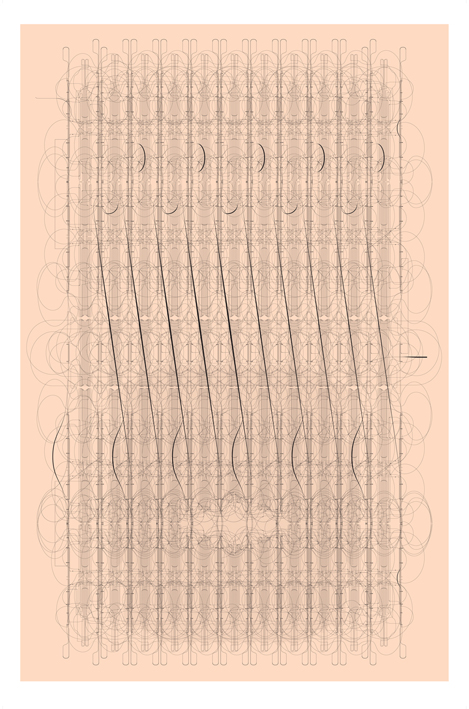

Alberto Garutti, Campionario: ho camminato 1556 metri per arrivare all’Assunta di Tiziano ai Frari”, 2007

«Fosse per me introdurrei nelle università dei corsi di educazione all’emotività». Lo dice Alberto Garutti in una delle interviste firmate da suoi allievi e pubblicate sull’ultimo numero di Flash Art. Per capire cosa intenda Garutti per educazione all’emotività basta visitare la mostra che Milano gli ha giustamente dedicato al Pac, curata da Ulrich Obrist e Paola Nicolin. Raramente mi è capitato di vedere una mostra il cui baricentro è così spostato sul visitatore come questa, aldilà del fatto che i microfoni in tutte le sale soni messi per intercettare voci e commenti e costituire così domani un nuova opera. Ogni opera viene accompagnata da una didascalia che ne è parte assolutamente integrante (tanto da dare il titolo alla mostra). E ogni didascalia non spiega soltanto l’opera ma soprattutto racconta “per chi” è nata. Le didascalie sono di fatto delle “dediche” (“Opera dedicata a chi guarda in alto”; dedica ai nuovi nati oggi, agli innamorati, a chi abita nelle case…), il che trasforma le opere in un imprevisto regalo per chi le guarda. C’è una circolarità nell’opera di Garutti, un dare per aver ricevuto: per questo la mostra realizza quel proposito di Garutti trasformandosi in un percorso di formazione emotiva per chi la visita.

Tra le opere in mostra c’è anche la serie intitolata Campionario, stampe digitali su fondo monocromo, iniziate nel 2007, sulle quali una sottile linea nera ricama distanze e relazioni tra luoghi della città. La linea sottile che s’allunga sul foglio sino a coprire la distanza, avvolgendosi in motivi tanto rigorosi quanto gentili, è il simbolo stesso dell’arte come relazione: l’artista copre la distanza tra sé e il suo committente. O tra sé e un’opera amata. Una di queste opera infatti ha come titolo “Campionario: ho camminato 1556 metri per arrivare all’Assunta dei Frari di Tiziano” e svela quindi la predilezione di Garutti per il capolavoro di Tiziano. Preferenza confermata in una delle interviste (firmata Cattelan, uo dei tanti passati per la scuola di Garutti a Brera) su Flash Art. Sentite come Garutti entra dentro il capolavoro tizianesco, proprio ricercando quella continuità tra lo spazio artistico e lo spazio della vita che è il cuore del suo lavoro: «Mi piace immaginare lo stato d’animo di Tiziano, sono convinto che fosse innervosito, perché ha dovuto confrontarsi con una situazione nella quale nessun pittore si vorrebbe trovare: cioè dipingere un quadro, in controluce, tra due grandi finestre addossate alle parete dove il quadro era destinato. Sono certo che questa situazione di difficoltà sia stata determinante per la costruzione dell’opera nel suo impianto generale. Per risolvere questo problema, ha messo delle figure in controluce, ha quindi creato una grande nuvola, per fare in modo che alcuni personaggi fossero in ombra. In sostanza la nuvola divide il quadro in due: sotto i personaggi in ombra in un paesaggio terreno con gli alberi e il cielo azzurro, sopra un paesaggio dorato e paradisiaco. L’opera è stata risolta, condizionata dallo spazio architettonico in cui era stata inserita. Nella Pala Pesaro che sta in una navata della stessa chiesa, Tiziano ci offre la prova della capacità di relazionarsi con lo spazio architettonico: tra i tanti personaggi che guardano la Vergine c’è il ritratto di un giovanetto che guarda verso lo spettatore, che è lì in quel luogo, come se il giovinetto avesse sentito la nostra presenza. Tiziano dipinge una scena nella quale noi spettatori entriamo: non c’è confine tra l’architettura reale e lo spazio inventato nel quadro»