Due interventi per Vita e per il Sussidiario a proposito del Padiglione Vaticano in Biennale

C’è un fenomeno curioso che sta segnando questa nuova edizione della Biennale d’arte di Venezia: la cosa di cui più si parla è una cosa di cui non gira neanche un’immagine. Un paradosso per una manifestazione che vive di una ingordigia di immagini a 360 gradi, dai social ai siti fino alla carta stampata. L’oggetto di questo felice paradosso è il Padiglione con cui il Vaticano ha deciso di essere presente alla grande kermesse e che verrà anche visitato dal Papa il prossimo 28 aprile. Gli organizzatori, guidati dal cardinale Tolentino, prefetto del Pontificio Consiglio per la cultura, hanno scelto di pensare e allestire il Padiglione all’interno della casa di detenzione femminile della Giudecca. Dato che per entrare in carcere bisogna lasciare all’ingresso i cellulari, ecco che accade il miracolo: la mostra di cui tutti parlano e per la quale tutti si mettono in coda, è una mostra “invisibile”. Invisibile esattamente come le persone che abitano il luogo in cui è stata allestita. Si è creato così un corto circuito che fa saltare le normali dinamiche della comunicazione: il silenzio mediatico si dimostra molto più potente dell’affannoso e tante volte insopportabile cicaleccio che pervade il mondo dell’arte. Maurizio Cattelan, un artista che è maestro come pochi nel conquistare visibilità cavalcando l’ansia dei nuovi media, ha ammesso che la scelta del Vaticano «è un gesto rivoluzionario perché ci obbliga a mettere piede in un territorio inesplorato, a guardare negli occhi chi ha perso la libertà». “Con i miei occhi” è il cardinal Tolentino ha voluto per il Padiglione vaticano affidando poi la selezione degli artisti a due curatori Chiara Parisi e Bruno Racine. Un titolo che oggi comprendiamo nella sua pienezza: è una mostra che chiede di essere vista con i “nostri” occhi, senza nessuna possibilità di mediazione. Chi l’ha vista con i “suoi” occhi potrà raccontarcela ma niente di più. Tocca noi andare a vedere e andare a sentire le guide speciali che accompagnano tra le opere degli otto artisti: sono infatti le detenute stesse, vestite con le divise bianche e nere che loro stesse hanno disegnato. Non sono soltanto guide, perché elementi delle loro vite sono confluite in alcune delle opere esposte: le placche di lava smaltate realizzate da Simone Fattal contengono parti di poesie scritte dalle detenute. Che vestono la parte di attrici nel cortometraggio girato da Marco Perego e Zoe Saldana. Claire Tabouret ha realizzato le sue opere partendo dai ritratti da bambine delle detenute e dei loro affetti, ritratti installati in una grande quadreria nella sala adiacente alla Cappella. Infine sulla facciata della cappella Maurizio Cattelan ha fatto dipingere su scala gigantesca della pianta di due piedi di un uomo. “I piedi insieme al cuore portano la stanchezza e il peso della vita”, ha spiegato l’artista. Quasi un avvertimento di cosa si vedrà solo con i nostri occhi oltrepassando la sogl

*********

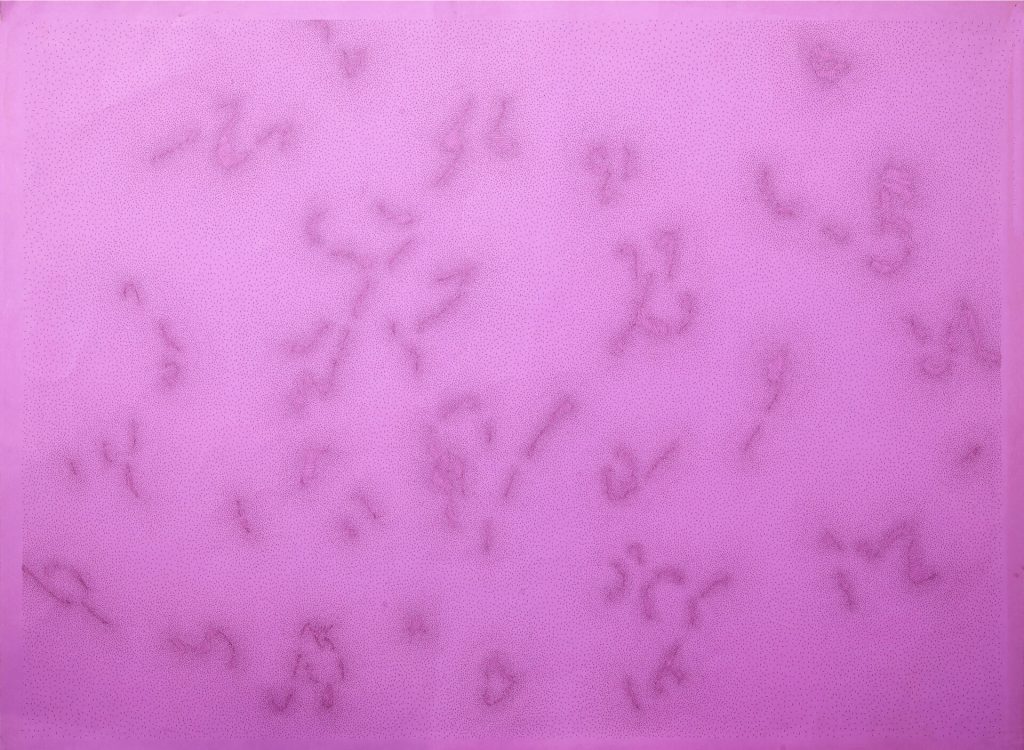

Certamente l’immagine più iconica di questa Biennale veneziana da poco inaugurata è il grande murales fatto realizzare da Maurizio Cattelan sulla facciata della cappella della Casa di Reclusione femminile alla Giudecca. La cappella si affaccia sulla Fondamenta delle Convertite ed è l’unica opera fotografabile del Padiglione Vaticano: le altre sono all’interno del carcere, dove per accedere si devono lasciare, come da norme, i cellulari all’ingresso. Vanno dunque viste dal vero, “con i miei occhi” come sottolineato nel titolo stesso dato al Padiglione.

L’immagine di Cattelan è costituita dalla pianta di due piedi nudi in proporzioni gigantesche che sembrano fuoriuscire dallo spazio stesso della cappella. Oltre che nudi sono sporchi di terra, profondamente segnati dalla fatica del cammino. È un’immagine sofferente, che si rifà al taglio ardito del “Cristo morto” di Mantegna. Ma che in realtà ha più affinità con la clamorosa ostensione dei piedi dei pellegrini inginocchiati davanti alla Madonna di Loreto, nel capolavoro di Caravaggio custodito nella chiesa di Sant’Agostino a Roma: piedi consumati dal cammino e mossi da una grande fede che ci troviamo davanti al naso, con quella meravigliosa brutalità di cui non saremo mai sufficientemente grati a Caravaggio (vedi anche il caso del dito di Tommaso infilato nella piaga di Cristo, nell’altro capolavoro conservato a Potsdam). «I piedi insieme al cuore portano la stanchezza e il peso della vita»: così con molta semplicità Cattelan ha voluto spiegare la sua scelta. Del resto il Padiglione Vaticano, ha detto sempre l’artista, «è un gesto rivoluzionario perché ci obbliga a mettere piede in un territorio inesplorato, a guardare negli occhi chi ha perso la libertà».

I piedi dunque, e non certamente a caso. Quante volte infatti ricorrono nelle narrazioni dei Vangeli? Si va dai due episodi analoghi di Maria sorella di Lazzaro e della peccatrice in casa del fariseo, che lavano e profumano i piedi di Gesù in segno di amore e adorazione, fino alla lavanda dei piedi degli apostoli prima della Passione. I piedi sono la cartina al tornasole della verità della Resurrezione: «Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!» (Lc 24,29); «Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono» (Mt 28,9). Così la componente più umile e “bassa” del corpo umano assurge ad un’imprevista centralità. Verrebbe da chiedersi perché? Una risposta la suggeriscono le parole del papa pronunciate in occasione del suo viaggio a Venezia dove ha visitato il Padiglione vaticano: i piedi hanno a che vedere con la povertà. Povertà come condizione strutturale dell’uomo, ma povertà anche come scandalo sociale. Una povertà che il mondo d’oggi con la sua ossessione cosmetica vuole cancellare dal suo orizzonte mentale e che invece un’opera come quella di Cattelan rimette rumorosamente davanti agli occhi di tutti. Al Papa piace essere esplicito, così in quel discorso ha fatto leva su un neologismo: “aporofobia”, «questo terribile neologismo che significa “fobia dei poveri”». Quell’immagine di piedi giganteschi, feriti dalla fatica della vita sono dunque una breccia aperta nel muro dell’“aporofobia”. E, sia detto per inciso, sono anche un suggerimento di percorso e di senso per l’arte di oggi.