Questo dialogo con Gianni Dessì è stato pubblicato su Alias del 6 dicembre

Cosa vuol dire per un artista ragionare sull’essere artista? Ad esempio può voler dire spostarsi di 8mila chilometri e provare rappresentare sotto altri cieli chi si è e che cosa ci si sta a fare. Rappresentarlo a se stesso e agli altri. È la rotta che Gianni Dessì ha seguito lo scorso anno e che lo ha portato da Roma a Pechino per realizzare una triplice installazione. Sono tre teste di dimensioni monumentali («Per toglierle da una dimensione naturalistica», spiega Dessì). Sono dichiaratamente autoritratti, anche se le questioni fisiognomiche sono le ultime a cui lui abbia prestato attenzione. Quello che gli premeva era mettere nero su bianco, dar visibilità ed evidenza al “sine qua non” dell’essere artista.

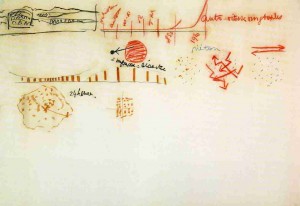

Ecco allora il percorso, scandito appunto in tre “stazioni”, con chiarezza estremamente meditata e quindi quanto mai persuasiva. Prima stazione, una grande testa in bronzo dipinto di rosso, con una griglia impreziosita da un filo dorato davanti agli occhi: “il vedere”, come atto che crea una relazione; l’atto del vedere nell’artista s’avvale di una griglia, attraverso la quale il disegno s’insinua e prende forma (annota Dessì: «L’arte si è infilata in un intellettualismo che si astrae dalle cose. Io invece penso che si debbano “ficcare” le mani nelle cose»). Segue poi la seconda stazione, la più poetica: una testa più monumentale delle altre perché appoggiata su un piedistallo. Dalla bocca, soffiando, riempie e dà forma a una sfera perfetta, bianca, d’acciaio. Una bolla in bilico sulle labbra dell’artista, resa leggera e quasi aerea dal suo fiato. «È il respiro dell’opera», ci dice Dessì. «la sua capacità vitale creare forme e nuove geometrie. È l’aura che riesce a far vibrare attorno a sé, che fa pensare, che commuove». Infine alla terza stazione c’è la grande testa gialla, marchiata frontalmente da un rettangolo nero: è la dinamica del dentro e del fuori, «un dentro che segna e che rivela, che si staglia nitido nell’asperità della materia». L’arte è un “dentro” che accetta la sfida di venire a galla, di uscire allo scoperto, di non restare più soltanto “dentro”. Il titolo dell’installazione non è un dettaglio: “Tre per te”. Chi è quel “te”? Può essere innanzitutto l’appassionato magnate e collezionista cinese che ha commissionato a Dessì quest’opera, George Wong; collezionista con particolare vocazione a raccogliere arte italiana. Ma il “te” è anche lo spettatore, cioè chiunque passi di da quel grande edificio di Pechino, contenitore di un po’ di tutto, davanti al quale l’opera è stata collocata. Dessì: «È dedicata a Gorge Wong che l’ha voluta ma è dedicata anche a chiunque passa di là». Come a dire l’arte non può essere per me se non c’è anche un “per te”. E ogni tanto davanti a questo prezioso e indispensabile “altro” è necessario scoprire le carte, per riaffermare le ragioni e la legittimità del fare.

L’arte, sembra voler dire Dessì, oggi ha sempre bisogno di un riesame, di incrociare la sua ragion d’essere. Di meditare sul proprio statuto.

La stessa cosa accade, questa volta su scala minima all’ingresso della mostra di Gianni Dessì alla Galleria milanese Progettoarte-Elm. Il visitatore è accolto una piccola opera, vagamente impertinente. Con i suoi 61cm per 30 occupa la parete grande. La didascalia ci dice che la tecnica è olio su cartoncino telato, ma aggiunge anche due altre voci: “cordino e chiodo”. Il cordino è attaccato agli angoli alti del cartoncino, e lo regge grazie al chiodo che in alto chiude il triangolo. Il cartoncino, dice la stessa didascalia, è “su muro”: in questo modo vien ribadito in maniera incontrovertibile che l’allestimento è parte costituiva dell’opera. E che il chiodo è condizione indispendabile perché quella pittura esista. Quella pittura, o forse tutta la pittura. Gianni Dessì parla con un affetto del tutto particolare di questa piccola opera semplice e senza pretese. «È una piccola cosa», racconta. «Un omaggio a Mario Schifano, da cui ho preso anche il titolo, “con anima”. Il chiodo è parte pienamente espressiva, perché regge l’evidenza della pittura sul muro e rende palese la sua gravità. Il senso dell’omaggio sta nel fatto che Schifano era un posseduto dalla pittura: quello era il suo vero demone. Non la possedeva, ne era davvero posseduto. Per questo è come se avesse rinnovato fiducia nella pittura, dandole una nuova possibilità in tempi per lei sostanzialmente ostiliL la pittira che ritrovava un suo senso nel far crescere i riverberi tra le cose».

C’è un ripetuto accento tautologico nel lavoro recente di Dessì. Troviamo un quadro intitolato “Sulla tela”; un altro è “Interno”, e lascia emergere una forma che sembra la crociera del telaio; “Nel mezzo”, opera grande in vetro resina e tempera sempre “su muro”, cita se stessa e insieme la forma che rappresenta. Non si tratta di sofisticati giochi linguistici, ma di un’accorata ricerca di un luogo, del “luogo”: quello della pittura. Un’altra parte di opere presenti alla mostra milanese, invece si presenta “senza titolo”. «“Senza titolo” significa che la pittura non parte da un mio progetto. Non ha un nome. A volte il nome esce fuori, perché è l’azione stessa del dipingere che lo fa emergere e me lo fa trovare. Io allora assisto con sorpresa al manifestarsi delle immagini e a volte al loro riconoscimento. Per esempio, il “senza titolo rosso” mi ha fatto pensare alla mitologia, a Diana, all’immagine ghiacciata del bosco». E infatti il nome di Diana ha fatto capolino nel titolo, con pudore, messo tra parentesi.

«Il titolo, quando c’è, lo trovo alla fine, non all’inizio. Perché se dovessi semplicemente fare il quadro che “so”, quello che ho nella mia mente, che ci starei a fare?», continua Dessì, approfondendo il ragionamento iniziato. «Ogni volta invece cerco il quadro che non so, cerco l’altrove che ti si affaccia, imprevisto nella sua modalità di palesarsi. A volte è possibile che l’immagine resti in filigrana, e deve cercarla anche chi si ferma a guardarla, allo stesso modo di io che la faccio. A volte può accadere che la pittura ti chieda di violare anche l’integrità della superficie. Se non si accetta questo scarto – che è poi il mistero della pittura – resta solo lo stile. Ma lo stile non interessa più a nessuno, nemmeno a me che ne sono l’autore. Lo stile per me è la pittura che si accontenta di andare in folle. È pittura che si mette al riparo dall’imprevisto».

Nell’arte di Dessì è facile scorgere un’anima teatrale, certamente rafforzata dalle sue numerose incursioni per realizzare scenografie in particolare per Peter Stein (Parsifal, 2002 e Il Castello del duca Barbablù, 2008), sino alla recentissima collaborazione per le scene e i costumi de Il suono giallo di Alessandro Solbiati, ispirato al testo originale di Wassilij Kandinsky. Così gli viene da pensare al supporto –tavola, tela, ma anche scultura – come ad un palcoscenico, allestito perché qualcosa vi “accada”. Dessì conferma questo parallelo, e rivela un altro punto di contatto: il tempo. «Il teatro», dice, «è un luogo che incrocia un tempo: il tempo sulla scena cade dentro un “divenire”. Nella pittura invece il tempo cade dentro l’attimo che fa affiorare l’immagine; è un gesto che incontra l’immagine e la mette in parallelo con la vita e con le cose che si incontrano, quasi per verificarne la tenuta».

Se ci sono Pechino e Milano nella recente agenda di Dessì, Roma resta il luogo per antonomasia del suo agire e del suo pensarsi. La Roma a cui ha legato tutta la sua biografia umana e artistica e a cui continua a guardare, quasi con gratitudine, come ad una matrice insostituibile. «Roma per me è la storia. Non una storia che ti tiene in ostaggio con la sua grandezza, ma una storia al contrario che ti libera, perché ti dice che non sei immortale, che tutti siamo eredi e che abbiamo a che fare con la metamorfosi di quello che abbiamo ereditato. Roma è un argine al deserto della modernità. È il luogo in cui le forme hanno sposato le idee e i desideri degli uomini, anche fossero stati i desideri di potere».

Ed è in questa Roma di oggi ferita, assediata e logorata che Dessì continua a lavorare, aggirandosi attorno a quell’unico pensiero: cosa è, cosa dovrebbe essere lo sguardo di un artista. E per suggestione si pensa a quella sua familiarità con il giallo, quel giallo che solca frontalmente il bellissimo Ritratto in ceramica raku in mostra a Milano. Lo sguardo è lievemente e poeticamente orientato verso l’alto. E sentendo Dessì se ne capisce il perché: «Il giallo è colore che sollecita il tutto. È il materializzarsi di una visione che si avvicina all’accecamento. Forse ha a che fare con un sogno. Quello dell’infinito».