Marzo 1961. Gerhard Richter aiutato da un amico sale su un treno della S-Bahn, la rete urbana di Berlino, e passa ad Ovest insieme a Marianne Eufinger, familiarmente Ema, la donna con cui si è sposato nel 1957. Non è una scelta dettata da ragioni politiche ma da un istinto artistico: nel 1959 visitando Documenta a Kassel aveva avuto la chiara percezione che solo in un contesto così avrebbe trovato stimoli per dire qualcosa di nuovo con la pittura. A Est aveva raccolto ottimi riconoscimenti, ma quella per lui era ormai una strada morta. Ad agosto di quell’anno veniva alzato il muro di Berlino: le porte alle spalle gli si chiudevano in ogni senso. Non sarebbe più tornato nella sua Dresda fino al 1986.

Richter arriva in Germania Ovest e si costringe ad azzerare tutto: tra le accademie possibili sceglie quella di Düsseldorf, la più viva ma anche la più lontana da ciò che fino a quel punto lui era stato. Proprio in quel 1961 Josef Beuys prendeva la cattedra di Monumental Sculpture. Richter viene iscritto prima alla classe di Ferdinand Macketanz e poi a quella di Otto Götz. Sono anni cruciali e anche drammatici per quello che oggi viene definito il più grande tra gli artisti viventi. Anni che sono diventati anche soggetto di un film, “Opera senza autore”, uscito nel 2018 e arrivato da poco sia su RaiPlay che su Amazon Prime. Il regista è Florian Henckel von Donnersmarck, lo stesso che con “Le vite degli altri” nel 2007 aveva vinto il premio Oscar per il miglior film straniero. Nel frattempo è uscito un volume monumentale su Richter, edito da Prestel e curato da uno storico dell’arte tedesco, Armin Zweite (“Gerhard Richter. Life and Work”, 2020, 95 euro, 480 pagine), dove proprio ai primi anni di Düsseldorf viene dedicata un’attenzione particolare.

Quando Richter si iscrive in Accademia ha quasi 30 anni, per vivere è costretto a fare lavoretti e a ricorrere all’aiuto del suocero, Heinrich Eufinger, ginecologo, un personaggio il cui passato, pesantemente coinvolto con il nazismo, non era noto all’artista: è proprio questo il tema al centro del film, girato a partire dalle rivelazioni contenute in una biografia non autorizzata di Richter uscita nel 2005, scritta da un giornalista tedesco, Jürgen Schreiber (la si può leggere in traduzione francese, edizioni Les presses du réel).

La determinazione con cui Richter affronta questo azzeramento è feroce. Non vuole concedere nulla a ciò che fin lì era stato. Armin Zweite nel libro parla di un “periodo di riorientamento”, in dialogo con compagni di corso che avrebbero segnato la sua storia, Sigmar Polke su tutti. In realtà dalle sue testimonianze e dai suoi scritti il “turning point” risulta segnato da una forte inquietudine. «Esistere significa quotidianamente lottare per la forma e la sopravvivenza», annotava nel 1962. La lotta nel suo caso era quella di non cedere al virtuosismo pittorico di cui aveva pur dato notevole prova negli anni che ora aveva cancellato dalla sua vita. «Odio lo stupore della capacità», scriveva sempre in quegli anni. «È troppo facile lasciarsi distrarre dall’abilità manuale e dimenticare invece l’immagine». Proprio l’immagine, la più casuale e banale, si presenta come il punto di svolta. Nel libro di Zweite questo passaggio è documentato con molta precisione. “Table” (1962), il quadro a cui Richter nella sua precisione catalogatoria assegna il numero “1”, è ispirato da una pagina di “Domus” con la foto di un tavolo allungabile disegnato da Ignazio Gardella. Del tavolo resta solo il piano bianco, che prende tutta la larghezza della tela e lievita nello spazio; l’aspetto è quello di un monolite “bombardato” da una cancellatura di pittura selvaggia. Istintivamente vi si può vedere il segno di quella lotta a cui lo stesso Richter faceva riferimento. A posteriori l’impressione è quella di una genesi, di un parto avvenuto: un nuovo inizio al quale conferire tutti i crismi dell’ufficialità con quel numero “1”. È l’avvio di una sequenza straordinaria di quadri realizzati a partire da semplici foto amatoriali o prese da giornali. La pittura è chiamata ad obbedire ad un già esistente, a sgravarsi da ogni soggettività. «In pittura, pensare è dipingere», «i miei quadri sono più intelligenti di me»: sono due sentenze che ricorrono spesso negli scritti e nelle interviste di Richter e che riescono a rendere l’idea di quel varco che gli si era aperto davanti, proprio in virtù di questa pratica da nuovo amanuense. In realtà nello spazio reso così sottile alla fine fa breccia potentemente la storia.

La vicenda di “Aunt Marianne” (1965) è emblematica. L’opera prende spunto da una foto di famiglia scattata in occasione di una festa, nel giugno 1932. Si riconosce la zia Marianne, sorella di sua madre, che tiene in braccio il piccolo Gerhard, di appena 4 mesi. Proprio la vicenda di Marianne è al centro della biografia non autorizzata (ma molto avvincente) di Jürgen Schreiber. La ragazza, che allora aveva 14 anni, era affetta da crisi di schizofrenia ed era finita negli ingranaggi della tragica macchina messa in atto dai nazisti per la purificazione della razza ariana, prima attraverso la sterilizzazione e poi con vere eliminazioni di massa. Marianne venne costretta a ricoveri forzati per lunghi anni in ospedali psichiatrici, in condizioni spesso terribili. Nell’ultimo, quello di Arnsdorf, aveva trovato la morte il 16 febbraio 1945 (quell’anno morirono il 67% dei pazienti dell’ospedale): ma proprio ad Arnsdorf lavorava in posizione di responsabilità Heinrich Eufinger, il futuro suocero di Richter, ginecologo, tristemente specializzato nella pratica delle sterilizzazioni. L’artista era totalmente all’oscuro di questa tragica coincidenza, anche perché Eufinger dopo la guerra si era abilmente riciclato, salvando la moglie del comandante russo del campo di Mühlberg, a rischio di vita per un parto ad alto rischio. Aveva avuto nuova carta d’identità e si era trasferito ad Ovest. Marianne e la sua vicenda avevano lasciato un segno profondo in Richter, tanto da immaginare il quadro come una maternità. “Mutter und Kind”: con questo titolo venne infatti presentato nel Padiglione Tedesco alla Biennale di Venezia del 1972.

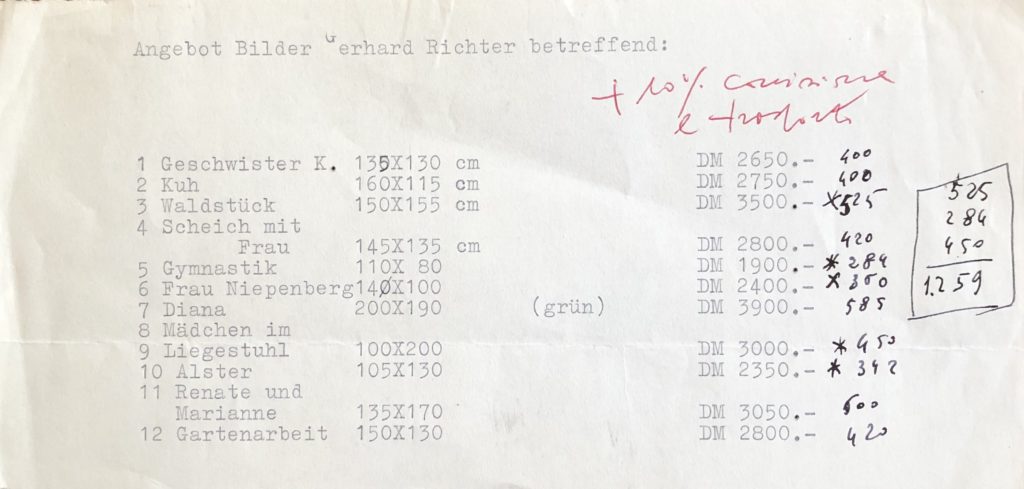

Tra 1963 e 1966 Richter continua a lavorare sui “photo-paintings”; si riconosce nella definizione di artista pop, segue con interesse gli sviluppi di Fluxus, espone con Polke, Lueg e Kuttner in un negozio abbandonato di Düsseldorf, con una mostra in stile neo dada, presentandosi loro stessi come opere d’arte. La pittura è il cuore del suo lavoro, ma, come sottolinea Armin Zweite, per lui è qualcosa concettualmente molto vicino ad un “ready made”. In realtà iniziano ad accorgersi di lui amanti della pittura; e tra i più solerti ci fu Giovanni Testori. Tra le carte dello scrittore, in corso di archiviazione a cura di Davide Dall’Ombra, è stato trovato un piccolo dossier del 1968 con un elenco di opere di Richter, e relative fotografie, sulle quali Testori aveva messo gli occhi. Quasi tutte venivano dalla galleria Heiner Friedrich di Monaco, che in quegli anni stava promuovendo la nuova arte tedesca e dove Richter aveva nel 1966 esposto i suoi “Farbtafeln”, semplici campionari di colori, a ribadire l’eterogeneità delle sue strategia artistiche. Nel dossier arrivato a Testori erano indicati i prezzi, davvero inimmaginabili rispetto alle quotazioni di oggi: i valori non superavano i 3.500 marchi, che equivalevano a circa 600mila lire. Nonostante lo scrittore avesse messo le crocette sulle opere scelte e conteggiato anche i costi di trasporto, per motivi che non conosciamo l’acquisto non andò in porto. Ma è un episodio indicativo di un reciproco trasversalismo, di cui non ci resta che immaginare i possibili affascinanti esiti.

Articolo pubblicato da Alias, 18 luglio 2020