Questo “viaggio” nella mostra di Klein e Fontana al Museo del Novecento di Milano è stato pubblicato su Alias, domenica 9 novembre.

Mettiamola così: questa non è semplicemente una mostra, è una sorta di caccia al tesoro. E dato lo spirito ironico e sempre spiazzante dei due protagonisti, la cosa ci sta. L’esposizione che il Museo del Novecento di Milano ha dedicato al sodalizio tra Lucio Fontana e Yves Klein è dislocata nel percorso un po’ schizoide di questa struttura progettata da Italo Rota; un percorso che riaffiora ad ogni piano e che si conclude in una sorta di vera sala del tesoro, l’ultima, al piano terra, affacciata sui portici dell’Arengario. La mostra curata da Silvia Bignami e Giorgio Zanchetti è una mostra che si distingue nettamente nel panorama espositivo strabordante e vagamente bulimico di questa fine anno milanese, in quanto esito di un lavoro di ricerca che troviamo riassunto nel chiarissimo saggio di apertura di Zanchetti e negli altri contributi che rendono il catalogo uno strumento destinato a vivere oltre l’esposizione (Klein Fontana. Milano Parigi 1952-1962, sino al 15 marzo 2015; catalogo Electa).

C’è una data d’inizio per quest’avventura che ha legato le biografie di due tra i più visionari artisti del dopoguerra. È il 2 gennaio 1957, quando nella Galleria Apollinaire di Guido Le Noci, in via Brera 4, viene inaugurata la mostra di un artista francese ventinovenne. Yves Klein per la prima volta presentava “Proposizioni monocrome. Epoca blu”, 11 monocromi non appesi ai muri, ma sospesi nello spazio grazie ad aste metalliche che li reggevano. Klein era reduce dalla folgorazione per gli affreschi di Giotto di Assisi. Scriveva questo in una cartolina alla sua gallerista parigina, Iris Clert: “Chère Iris il y a dans la Basilique de St François d’Assise des tableaux monochromes intégralement Bleus!”. A Padova, agli Scrovegni, invece aveva colto nella grande scena della controfacciata il dettaglio dei due angeli, che nella parte alta stanno arrotolando il cielo per lasciare libero campo alla visione del Paradiso. Klein a Milano è come se avesse esposto scampoli di quel cielo arrotolato. «Siamo dinanzi al BluSignore, padrone assoluto della più definitiva tra le frontiere liberate», scrisse allora Pierre Restany. Non lo capirono in molti, gran parte dei giornali lo sbeffeggiarono, solo Dino Buzzati colse nelle bizzarrie di quel ragazzotto francese spunti nient’affatto banali. Tra i pochi acquirenti ci fu Lucio Fontana (anche Giuseppe Panza di Biumo si affacciò in galleria: anni dopo ammise che il mancato acquisto di Klein era stato uno dei maggiori errori della sua storia collezionistica). In Mostra il Monochrome, ora di proprietà della Fondazione Fontana, è esposto insieme ad altri tre pezzi provenienti da quella mostra pionieristica.

«Klein ha intuito lo spazio», disse molti anni dopo Fontana, in un’intervista a Carla Lonzi, spiegando così il suo interesse immediato per l’artista francese. “Spazio” è la parola chiave di quello straordinario, libero sodalizio che sarebbe nato tra loro due. «Più in là della prospettiva, la scoperta del cosmo è una dimensione nuova», aveva sempre confidato Fontana a Carla Lonzi. «È l’infinito. Allora buco questa tela che è la base di tutte le arti e ho creato una dimensione infinita». Il riferimento è alla serie dei quadri con i buchi risalenti agli inizi degli anni 50: «Io buco, passa l’infinito di lì, passa la luce di lì, non c’è bisogno di dipingere… tutti hanno creduto che io volessi distruggere: ma non è vero io ho costruito, non ho distrutto».

Per Klein e Fontana lo spazio non è più una dimensione intrinseca all’opera, ma del tutto estrinseca. Quindi non si tratta di darne una rappresentazione nuova, ma di proiettare l’opera in una dimensione diversa. Ovviamente su tutt’e due gioca la fascinazione per le esplorazioni spaziali, che Fontana recepisce quasi con una certa deferenza verso la scienza, e Klein invece in termini più intuitivi. Fontana non teme di mettere la sua arte al traino di quel moltiplicarsi di orizzonti aperti dalle nuove esplorazioni; Klein invece rivendica una capacità antipatrice dell’artista rispetto alla tecnologia. Scrive: «Ce ne sera pas avec des rockets, des spoutniks ou des fusées que l’Homme realisera la conquête de l’espace… mais c’est en l’habitant en sensibilitè». I fatti gli daranno sorprendentemente ragione: il suo mappamondo con il globo tutto dipinto con l’IKB (International Klein Blue: il pigmento da lui brevettato) è datato 1957. Quindi anticipa di quatto anni la visione di Jurij Gagarin, cosmonauta della prima navicella spaziale, che una volta arrivato in orbita comunicò alla base quella frase passata alla storia: «La terra è blu… Che meraviglia, è incredibile».

Klein e Fontana si concepiscono come due cosmonauti dell’arte. Si muovono con la leggerezza di chi si è liberato della forza di gravità che invece continua a schiacciare gran parte dell’arte, compresa quella che si considera più avanzata (come testimoniano i giudizi drastici di Fontana su Pollock: «Pollock è un macaco tale che l’abbiamo inventato noi europei.. Voleva uscire dal quadro, però l’ha imbrattato», dice sempre nell’intervista a Carla Lonzi). Klein gioca addirittura a librarsi nell’aria nella celebre e ironica performance “Saut dans le vide” del 1960, che usò come immagine di copertina di un numero unico del quotidiano La Dimanche: la foto (un fotomontaggio in realtà) di Yves che si butta a volo d’angelo da una finestra diventa l’emblema della nuova dimensione in cui l’artista è chiamato a muoversi. Fontana, come detto, è proiettato verso quello stesso orizzonte, ma ci arriva al traino di ciò che la scienza e le nuove scoperte gli offrono: in mostra è esposto l’Atlante di Pio Emanuelli, pubblicato nel 1934, frutto delle ricerche di Zanchetti sulle fonti iconografiche di Fontana: tra quelle pagine, oltre alle fotografie delle nebulose a spirale che ispirarono le Attese, c’è ad esempio la foto del meteorite Uegit, custodito al Museo di Mineralogia di Roma e giustamente esposto in mostra, a cui Fontana guardò per la serie di sculture Nature esposte per la prima volta a Parigi nel 1961. Anche la scelta del celebre titolo seriale di tante sue opere, “Concetto spaziale” è derivato dal linguaggio della divulgazione scientifica di quegli anni.

Si diceva che la mostra è una sorta di caccia al tesoro. In effetti man mano che si avanza nel percorso ci si rende conto di quale sia questo tesoro: è la scoperta delle convergenze inattese, delle affinità tra Klein e Fontana. Non c’è mai nulla di programmatico nei loro intenti, per questo il coincidere dei loro sguardi ogni volta sorprende nella sua apparente casualità. Scopriamo ad esempio che nella celebre installazione per la Triennale del 1951 Fontana aveva “già” voluto che il soffitto fosse dipinto di blu (ne parla Marina Pugliese nel saggio in catalogo). Mentre ci sono carte di Klein che sembrano realizzate con i frammenti cosmici fuoriusciti dai Concetti spaziali di Fontana. Sull’asse Parigi Milano, i due poi condividono anche la stessa galleria in Rue des Beaux arts, gestita da Iris Clert, personaggio entusiasta, di grande audacia intellettuale, ma insieme abilissima mercante («Iris est un génie, elle a vendu mes ballons pour des ‘mijons’», disse un Fontana completamente conquistato, riferendosi al tutto venduto delle sue sculture Nature).

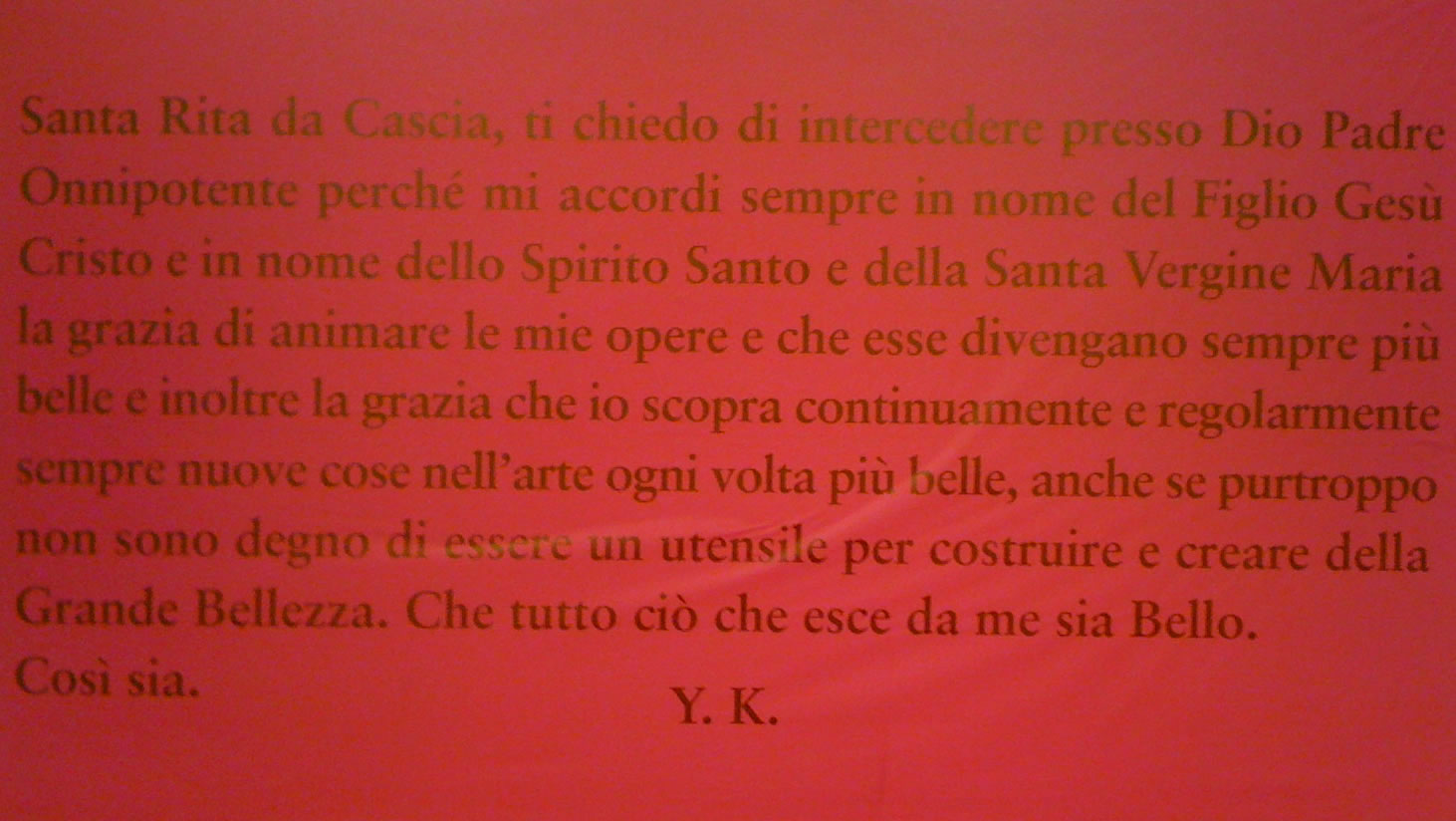

Si arriva così alla sala finale, in un crescendo emozionante. Qui la Vittoria di Samotracia immersa nel blu di Klein è esposta a fianco del modellino della Tomba Cinelli di Fontana, il cui angelo è una sorta di infiammata reinterpretazione della Samotracia. Le Antropometrie, realizzate facendo appoggiare direttamente i corpi delle modelle coperti di blu sulle tele (“sono loro i miei pennelli”, disse Klein) con la loro corporeità dialogano con le tessere dei monocromi. C’è il reliquiario con i pigmenti, donato segretamente da Klein a Cascia, in segno della sua devozione a Santa Rita, a cui fa eco il preziosismo del Ritratto di Iris Clert di Fontana, un fondo oro intagliato e bucato. Ed è proprio in quest’ultima sala che si percepisce con chiarezza il più sorprendente punto di convergenza tra i due: è quel movimento a pendolo tra immateriale e corporeità, tra astrazione e figurazione (categore vecchie, ma rendono l’idea), tra ambizione verso un assoluto e capacità ironica nel trasferirlo in oggetto, tra sconfessione dello statuto tradizionale dell’opera d’arte e vocazione a render sempre preziosi i propri manufatti. Il Fontana dei tagli e dei buchi si prolunga nel Fontana barocco; il Klein immateriale dei monocromi si rovescia nelle impronte di corpi delle Antropometrie. Il loro sodalizio così documentato seppur così informale, ci parla dunque di una grande libertà, di un istintivo antintellettualismo, e anche di una vera, reciproca e divertita amicizia. Come attesta quella indimenticabile foto dei due che se la ridono, il 9 novembre 1961, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Sculptures Nature: 1959” di Fontana alla galleria di Iris Clert. Sei mesi dopo Klein sarebbe morto, tradito dal suo cuore.