C’era un senso di sana e giusta soddisfazione oggi a Varallo: alle 18 ha chiuso la mostra di Gaudenzio Ferrari, con un bilancio lusinghiero di 18mila visitatori che hanno staccato il biglietto per il Museo e per la visita alla parete di Santa Maria delle Grazie, salendo sull’impalcatura). Ma a parte i numeri la sensazione è quella di una mostra che è stata sentita e partecipata come poche volte accade. E forse questo è un fatto che ci dice qualcosa di Gaudenzio, anche a livello di lettura della sua opera e di lui come personaggio che ha segnato la storia di questo luogo. L’arte di Gaudenzio è un’arte impregnata da una coscienza comunitaria. Una coscienza così istintiva e così profonda, da riemergere con chiarezza agli occhi di un mondo e di una comunità che sono radicalmente diversi; che è anche culturalmente impermeabile a quelli che invece erano i punti fermi di Gaudenzio e del suo mondo. Come il successo della mostra del 1951 era servito a capire con più compiutezza di cosa consistesse la grandezza di Caravaggio (uno che portava la pittura all’oggi, come aveva scritto Longhi sottolineando ripetutamente con un corsivo quella categoria dell’“oggi”), così questa di Varallo, nel suo piccolo, ci ha dato una dimensione più compiuta della grandezza di Gaudenzio. È una grandezza che si sostiene su una inesausta propensione a generare flussi di affetto. Grandezza come energia affettiva: questo è stato Gaudenzio. Ma questo “è” Gaudenzio. Un artista che continua ad essere un collante, un suggeritore di percorsi positivi che coinvolgono tanti, in ruoli diversi (politica compresa, come dimostrano l’impegno senza riserve del sindaco di Varallo e dell’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi). Gaudenzio è un artista che ispira anche concordia.

Oggi alla presentazione di un altro libro di esplorazione del territorio che la mostra lasci in eredità, si respirava un clima così (“Varallo ai tempi di Gaudenzio”, a cura di Giovanni Agosti, Donata Minonzio e Jacopo Stoppa: una mappatura ad uso del turista appassionato di tutto il gaudenzianesimo a Varallo e dintorni). Antonella Parigi ha raccontato che in fase di preparazione del progetto si era rivolta anche al Sole24 ore mostre per un’eventuale partecipazione alla produzione, ma si era tirata indietro dopo aver percepito uno scetticismo di base (con previsioni negative di numeri che sono state invece ampiamente smentite nella realtà). Ha poi detto che la cultura non si può comunque misurare solo con i numeri e che una mostra non incide solo per i flussi turistici che genera. Gaudenzio i numeri li ha fatti, ma il segno che ha lasciato va molto al di là dei numeri…

Archive for the ‘Giovanni Agosti’ tag

Gaudenzio, final cut

Conquistati da Gaudenzio

È stata un’esperienza la due giorni gaudenziana organizzata da Casa Testori. Un’esperienza che travalica il solo conoscere e approfondire l’identità di un artista così connotato, seppur dolcemente connotato. Gaudenzio è indubbiamente un artista che chiede e suscita un’attenzione osmotica; verrebbe da dire che per capirlo non occorre vederlo, quanto abitarlo, abitare con lui. Per questo ci voleva davvero una due giorni. Altro elemento che ha dato spessore a questa esperienza è stata la convivenza, sempre sul corpo di Gaudenzio, di approcci intellettuali solo in apparenza incompatibili. La dimensione sentimentale che è certamente una chiave decisiva per entrare nella sua opera è stata alimentata e per nulla raffreddata dalla lucidità di sguardo e dall’acribia dei curatori. Per cui nulla è rimasto nel vago e insieme si è resa possibile un’immersione vera nel mondo gaudenziano. C’è un altro aspetto che ha reso speciale questa due giorni: è la costruzione in tre stazioni della mostra. Gaudenzio chiama ad un percorso, che segue la sua parabola biografica, ma che nello stesso tempo scandisce anche tre momenti poetici diversi. Tre modi diversi di declinare quella vocazione ad una dilatazione dello spazio umano della pittura (e della scultura). I sottotitoli delle singole rendono bene il senso delle tre “stazioni” del percorso: “La meglio gioventù”, “Quella che chiamano la maturità”, “Rimettersi in gioco”. Gaudenzio è un artista di pienezze, che si palesano in modi diversi a seconda dei momenti e dei contesti. Anche l’ultima “stazione” del percorso, cioè la mostra novarese dedicata al periodo milanese, quello che per tanti versi può essere letto come un declino, la pressione umana che contrassegna alcuni dipinti (il San Paolo di Lione, ad esempio) riempie lo spazio espositivo. Gaudenzio, pur nella difficoltà della situazione, resta fedele alla sua natura.

Questa adesione al fattore umano, sempre così convinta, sempre così piena di sentimento, è la cifra con cui Gaudenzio con conquista. Non è retorica che il pellegrinaggio sulle sue orme ci rende migliori…

Per concludere il percorso, oggi sono andato a Saronno, a messa sotto la cupola degli angeli. Non è esagerato dire che quando si alza la testa sembra di vedere un saggio di paradiso. E anche in questo caso è la densità umana di Gaudenzio che ci conquista, quel suo stipare lo spazio di figure, come a voler dire che c’è spazio, c’è posto per tutti… un cielo inclusivo, come era inclusiva la terra, vista dagli occhi di Gaudenzio.

Rossi e Testori, quelli dei “quaderni azzurri”

Quanti incroci e quanti punti di contatto tra Aldo Rossi e Giovanni Testori. L’ipotesi di lavoro messa a verifica ieri con l’incontro alla Triennale per Milano Arch week con Giovanni Agosti e Alberto Ferlenga, non solo ha tenuto, ma ora stimola ed obbliga ad ulteriori dialoghi. Elencare gli spunti è impossibile, ma certamente il tema della mostra del 600 Lombardo, del manifesto della Città analoga in cui Rossi inserisce il David di Tanzio; certamente il tema del teatro e del cinema; certamente quello lanciato in conclusione da Ferlenga della “cura della città”. Erano in tanti ad ascoltare, e c’era anche Fabio Reinhart, architetto svizzero, che sin dai tempi dell’esilio zurighese è stato assistente di Rossi. Era stato lui ad accompagnare Rossi da Testori nella primavera del 1992, dando seguito alla telefonata ricevuta e annotata sui Quaderni azzurri (dicembre 1991). Testori era malato, e stava all’hotel Palace di Varese. Reinhart ricorda un Rossi che sentiva molto l’appuntamento. Ci fu un dialogo lungo tra i due, a cui lui aveva assistito un po’ appartato. Si parlava dell’idea di Testori di fare un libro dei disegni di Rossi: un’idea che a cui Rossi teneva moltissimo pur nella triste sensazione che la salute di Testori non lo avrebbe permesso.

Nota finale: tutt’e due avevano una preferenza per i quaderni con copertina carta da zucchero. Lo ha fatto vedere Giovanni Agosti tirando fuori “Questo quaderno appartiene a Giovanni Testori”, il libro di Paola Gallerani, con la copertina in fac simile di uno dei quaderni usati da Giovanni Testori per scrivere i suoi libri.

Concludo con quel che ha detto Stefano Boeri, che tanto ha voluto questo dialogo a distanza: «Da Testori ho imparato l’arte sofisticata dell’indecenza, da Rossi quella spregiudicata della nostalgia».

Lugano, il caso scuola della Via Crucis su rotaia

A Lugano nell’ambito di uno degli atelier dell’Accademia di Architettura, quello condotto da Riccardo Blumer, gli studenti sono stati chiamati a realizzare una Via Crucis “su rotaia”: le stazioni infatti sono state posizionate sul percorso della funicolare in disuso che parte al fianco della chiesa di Santa Maria degli Angioli. L’esperimento funziona per tanti motivi: la scalinata ripida che corre parallela ai binari permette di seguire il percorso con una salita che richiama quella tradizionale dei Sacri Monti, quindi proponendo una corrispondenza anche topografica con la tradizione. In secondo luogo, il concept prevedeva la realizzazione di strutture in legno come “cappelle”; la loro funzione non era solo quella di far da contenitori, ma anche espressiva: il disegno progettuale di ciascuna è parte costitutiva del contenuto di ogni singola stazione. In terzo luogo la chiesa contigua è quella che custodisce lo stupendo tramezzo affrescato da Bernardino Luini, con una grande Crocifissione che sullo sfondo lascia spazio al racconto della passione e della via Crucis. In questo modo i 14 studenti – casualmente il numero coincide con quello tradizionale delle stazioni della Via Crucis – hanno potuto attingere da quel patrimonio iconografico e poetico per immaginare il loro lavoro. L’aspetto esemplare di questa esperienza sta proprio in questo rapporto rivitalizzato con il patrimonio del passato. Gli affreschi del Luini infatti vengono richiamati in tutte le 14 stazioni, sotto forma di riproduzioni di dettagli, senza nessun obbligo di rispettare la scala dimensionale. Le “cappelle” quindi si presentano come strutture in legno dal disegno molto contemporaneo, che integrano spezzoni di immagini di Luini, in un dialogo che “mette in scena” il tema della stazione.

L’approccio è stato filologicamente molto serio, supportato da lezioni di storia dell’arte e di iconografia (tra l’altro ha collaborato Giovanni Agosti, che aveva realizzato a Palazzo Reale di Milano una grande mostra sul Luini). Ma poi ai ragazzi è stata lasciata una grande libertà. Il percorso trova così la sua unità nel materiale, il legno, e negli spezzoni di immagini, quelle dell’affresco di Luini; per il resto ognuno ha potuto progettare, mettendo in campo la propria sensibilità.

Sono tanti i “plus” di un’esperienza come questa. È un esempio di riuso di una struttura urbana situata in una zona molto importante e sostanzialmente dimenticata: la funicolare portava all’Hotel Bristol è ferma dal 1986. Salendo lungo la scalinata tra l’altro si apre uno stupendo panorama sulla città e sul lago (questo è un merito del direttore della Divisione eventi e congressi della Città di Lugano Claudio Chiapparino). C’è poi l’aspetto religioso, perché la Via Crucis su rotaia rappresenta un tentativo riuscito di aggiornare un gesto importante della nostra tradizione. Il sacro torna a “mischiarsi” con la vita della città.

In realtà le 14 stazioni sono anche un’interpretazione libera che i ragazzi hanno fatto, pur restando dentro l’alveo della narrazione della Passione (ad esempio una stazione è dedicata alla Maddalena, un’altra al diavolo). Forse l’esperimento sarebbe stato ancor più incisivo se gli studenti fossero stati “costretti” a stare fedeli alla scansione canonica e tradizionale delle 14 stazioni. Non è un caso che le stazioni che funzionano meglio (come quella del Cristo Portacroce realizzata da Piero Graziani, nella foto sopra), siano quelle che con più semplicità aderiscono alle tappe della Via Crucis.

Comunque è un tentativo molto bello, coinvolgente e riuscito di gettare uno sguardo (e uno spirito) contemporanei su una commovente eredità del nostro passato.

Il valore dell’aggettivo per la storia dell’arte

Presentazione de Il gran teatro montano a Novate, alla biblioteca comunale, con Alberto Rollo, Davide Dall’Ombra e naturalmente Giovanni Agosti. Il tema del fare storia dell’arte oggi è stato al centro della bellissima riflessione di Agosti. Mi sono segnato questo passaggio, riscritto da miei appunti.

La ricomposizione del Polittico di Sant’Anna, dipinto da Gaudenzio tra 1508 e 1509, che Testori propone, aggiungendo agli elementi custodito alla Galleria Sabauda due pezzi che sono alla National gallery di Londra, a Testori stesso viene così, d’intuito, senza bisogno di approfondimenti né di riscontri. E nessuno poi l’ha più messa in discussione. Questo mi porta a un breve inciso: se io ho un idolo polemico è quella frase di Federico Zeri, quando sosteneva di non avere tempo di vegliare la notte per scegliere un aggettivo. È come se il problema di Longhi fosse esclusivamente un problema dannunziano; era “anche” un problema dannunziano, come lo è anche in Pier Paolo Pasolini. Invece sono convinto che certi aggettivi sono portatori di storia tanto quanto un’attribuzione. Forse anche di più.

La scrittura nei testi critici è un aspetto che mi ha sempre colpito in Testori, sin da quando ero studente; ricordo che le persone con cui studiavo non apprezzavano e non ritenevano importanti i suoi scritti d’arte. Era una cosa che mi dava disagio come credo sentisse disagio Testori rispetto allo sviluppo metodologico che nel campo degli studi di storia dell’arte aveva preso il sopravvento negli ani 70: di quella che continuo a pensare sia la migliore storia dell’arte di quegli anni, cioè quella di Paola Barocchi con il suo metodo di rileggere i testi, quella di Gianni Romano con le ricerche sui territori, o le inattuali e sontuose letture storico crtiche di Alessandro Ballarin: ebbene Testori non ha posto lì dentro, mentre sino agli anni 60 si era trovato dentro una storia dell’arte di cui lui si sente coprotagonista.

A proposito dell’apparato fotografico del Gran teatro montano. Testori aveva scelto le immagini con un intento preciso di creare una costruzione parallela rispetto al libro, che ricordiamolo, è un libro che nasce da un fallimento ammesso: averbbe voluto monografia su Gaudenzio Ferrari, non sente di non farcela e quindi pubblica una raccolta di saggi (ma può essere che tutto fosse solo un espediente letterario…) La suite di immagini di Testori è quindi una serie di foto in bianco e nero che non rappresentano una sequenza di una monografia tradizionale, ma è fatta secondo la sequenza dell’ordine delle Cappelle del Sacro Monte. Quindi non sono disposte secondo la cronologia di Gaudenzio ma secondo la cronologia del racconto evangelico. Testori aveva voluto un apparato coerentemente “sacromontano” ed è un aspetto che mi ha sempre molto colpito.

In questa nuova edizione è stato aggiunto u inserto fotografico a colori per restituire un’immagine più attuale del Sacro Monte. Ho un debole per le testatine in cima alle pagine che possono dare un surplus di senso. Da questo punto di vista sono memorabili quelle dell’Officina Ferrarese di Longhi del 1934: un modello che ha sempre informato il mio modo di lavorare. Così ho pensato che quell’esperienza potesse essere replicata anche negli inserti fotografici del nuovo teatro montano. Sono testatine apocrife con un titolo, Appunti per un poema fotografico, che è lo stesso che Pasolini aveva dato all’atlante fotografico che accompagna la Divina mimesis, la riscrittura della Divina Commedia che non portò mai a termine e che uscì poco dopo la sua morte.

(Aggiunta mia: stupende le testatine per la cappella della Crocifissione, “Il cinema italiano del 500”, e quella del buon ladrone di Gaudenzio, “Stracci,ovvero questa sera sarai con me in Paradiso”)

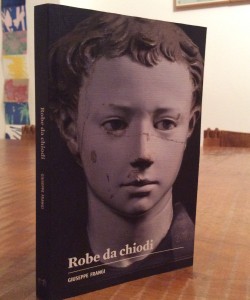

E ora si balla con Robe da chiodi

Un regalo inatteso da Casa Testori per i miei 60 anni. Hanno curato (benissimo da Luca Fiore: pensate, c’è anche l’indice dei nomi!) una selezione di testi di questo blog e ne hanno fatto un libretto, nobilitato da due postfazioni di Giovanni Agosti e Davide Dall’Ombra. Inutile dire la commozione per le cose che hanno scritto, e l’imbarazzo di vedere questi testi “volanti” depositati nella solidità così nobile della, da me amata, carta. Con la scelta elegantissima della testa di giovanetto di Luca Della Robbia in copertina. Mi dicevo oggi che, io per me, non l’avrei mai fatto. Ma ormai è stato fatto per la generosità di tanti amici e quindi, come si dice, si deve ballare… Chi lo vuole lo può chiedere all’Associazione. Mail info@casatestori.it

Se sarà utile ne son solo felice. Un grazie alle insostuibili Francesca (Ponzini) e Marta (Cereda). E un grazie ad Alessandro e a Massimiliano, alias Typello.

(Comunque Casa Testori è davvero un bel laboratorio. Quante cose sono uscite da lì in questi cinque anni!)

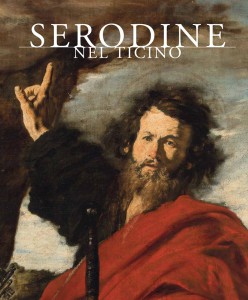

La dinamite di Serodine

Come sempre la coppia Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa non si smentisce. Qualsiasi progetto affrontino puoi star certo che non vedrai niente di scontato. Una mostra su Serodine, per quanto sia un artista che non si smette mai di amare, poteva essere scontata, visto che come loro stessi scrivono, di nessun altro caravaggesco si sono fatte tante mostre come per lui. Una era stata fatta solo due anni fa nello stesso museo, la Pinacoteca Zust di Rancate. Questa volta il pretesto di partenza è il prestito obbligato al museo della grande pala di Ascona, causa lavori di restauro della chiesa. Da qui l’intelligente idea della direttrice del museo, Mariangela Agliati Ruggia, di farne l’occasione per costruirci attorno un qualcosa. E chi se non la coppia Agosti- Stoppa poteva inventarsi questo “qualcosa”?

L’idea è semplice, radunare tutti i Serodine presenti in Canton Ticino (che sono 10 ma sono più della metà del catalogo). Su questa idea semplice se ne sono innestate altre, di cui una però determinante: quella di un allestimento sinergico con la pittura di Serodine. Cioè che ne facesse emergere, quasi a contatto, senza bisogno di parole, l’energia; o meglio, l’ardore. Di qui l’arruolamento di Stefano Boeri e la realizzazione di un dispositivo allestitivo tutto concentrato in un unico ambiente. Si tratta di una sala coperta per metà da un ballatoio. Tirate le pareti a nero, i quadri sono stati posizionati tutti a pari altezza di cornice, a 5 metri. Entrando nell’ambiente alto si vedono le quattro pale, di cui solo quella di Ascona scende quasi sino a terra. Salendo sul ballatoio, abbiamo le opere ad altezza occhio, mentre i quadri di dimensioni minori risultano appese più bassi del normale.

L’effetto è straordinario, perché la pittura di Serodine, vista così, parla senza neanche bisogno che si vada dentro i singoli soggetti. Sono come fiammate di pittura che ti investono ovunque tu ti giri. Il fatto poi di misurarti, sul ballatoio, con quadri appesi bassi dà l’idea di una pittura da cui non ci si può sottrarre. Una pittura, che stando alla tua altezza, ti chiama dentro. E davanti al San Pietro si capisce bene quanto fosse esatta la metafora messa in campo da Roberto Longhi nel 1942: «una capsula di dinamite gettata in un fornello». Serodine è in effetti un pittore con la dinamite dentro, un pittore che brucia il colore sulla tela. Non mi son chiesto che temperatura ci fosse in quella sala, ma certo la sensazione è che, se si allungasse la mano, ci sarebbe davvero da scottarsi…

Altre cose da segnarsi di questo Serodine. Il catalogo, innanzitutto, con una campagna fotografica eccezionale e di un formato che esalta immagini e pittore (Officina libraria, prezzo “politico” rispetto alla qualità, 30 euro). Catalogo curiosamente con doppia copertina, a scelta di chi compera. Una classica, con l’infiammato San Paolo dalla pala di Ascona che punta il dito in alto. L’altra con un dettaglio della stessa pala un po’ spiazzante: un angolo di paesaggio in cui si scorge il Maggia buttarsi nel lago Maggiore, sotto un cielo che sembra denso di sabbia.

Il catalogo poi è l’occasione per capire di più della biografia di questo grande artista vissuto davvero troppo poco: morì a 30 anni. Una biografia che scopre anche i lati intimi, perché Serodine nelle sue opere porta dentro anche il suo coté privato. Come in quel quadro, una Sacra famiglia, dove il padre posa per San Giuseppe, Maria ha il volto della cognata rimasta vedova, e il bambino è forse quello che lo stesso Serodine ha fatto con la cognata…

Infine la piccola tela appena ritrovata, qui proposta come Serodine, comprata da un collezionista che l’ha lasciata al museo di Rancate in deposito. Un ritratto di ragazzino, con lo sguardo puntato verso destra. Uno sguardo, acuto, teso, struggente, indimenticabile. Non so quanto pagherei per sapere cosa sta guardando…

Le “smarginature” di Lea Vergine

Recensione al libro di Lea Vergine “La vita, forse l’arte“ (Archinto, pag. 138, 15 euro) scritta per Alias e pubblicata domenica 6 luglio.

Si prova una certa titubanza nell’apprestarsi a scrivere una recensione ad un libro che raccoglie recensioni del calibro di quelle che Lea Vergine ha riproposto in un piccolo volume. L’idea che questa e quelle appartengano alla stessa categoria, un po’ paralizza. Ma tant’è, provare si deve. Cominciando proprio dall’oggetto: il libro, che ha in copertina un bellissimo disegno innamorato di Enzo Mari, e che già nel suo formato ha qualcosa di inatteso. È l’opposto di una “summa”, piccolo, agile, in nulla pretenzioso. È una sequenza leggera di pezzi: una “suite” la definisce giustamente Giovanni Agosti nella Prefazione. Sono in tutto 25 recensioni e coprono, a partire dal 2000, con molta calma, un arco di 13 anni. Quasi tutte scritte per Alias, cui se ne aggiungono un paio per Domus e un paio per Abitare. Il ritmo testimonia che l’autrice non ha mai inseguito niente, men che meno gli obblighi dell’attualità culturale, ma che ha scritto solo di persone o mostre su cui aveva cose da dire e di cui aveva voglia di dire. Anche di dir male. Del resto le persone di cui dire certo non le mancavano: nell’indice dei nomi ne ho contate 530, che su 120 pagine di testi, fanno una media di più di quattro a pagina, senza contare quelle che tornano più volte.

Il libro quindi è un libro che nasce dentro una tela fittissima di relazioni, dirette o indirette, ma tutte lucidamente ordinate in quell’archivio foltissimo che s’è venuto a popolare in anni di frequentazioni e incursioni. È un archivio in cui non si è accumulata soltanto cultura; o meglio si è accumulata cultura nella forma di affetti, emozioni, incontri, condivisioni intellettuali. Insomma di vita, come annuncia il titolo.

È forse per questo che le recensioni di Lea Vergine hanno sempre un tono quasi si trattasse i lettere “ad familiares”. Notavo che spesso gli attacchi degli articoli sembrano alludere a pensieri precedenti; quasi gli articoli riprendessero ogni volta discorsi cominciati già da tempo. Quanto al lettore, che si trova subito preso nella rete, in pochi istanti viene messo alla pari. La scrittura infatti non lascia mai nulla di inevaso, non è mai apodittica. Non avanza per tesi o teorie, ma per osservazioni, per rimandi e richiami che allargano la pagina e aprono sempre nuove porte. Più volte troviamo Lea Vergine fare il censimento delle cose e degli artisti che in una mostra sono state dimenticati o trascurati (imperdibile, ad esempio – ma non solo per questo – la recensione alla mostra sui ricami al Mart del 2003). È un esercizio nel quale Lea Vergine si butta senza freni inibitori, con una puntigliosità che non fa sconti, in quanto lo considera un fatto di dovuta giustizia. Si capisce che non le fa scandalo tanto l’approssimazione del lavoro critico, quanto, piuttosto, il fatto che siano state tagliate fuori storie, vite, facce, esperienze. Un nome chiama l’altro e non c’è obbligo di sintesi che giustifichi queste amputazioni alle filiere dell’arte e della poesia. Perché alla fine è come se si volessero tracciare perimetri, o stringere la ricchezza dell’esistere dentro le griglie di un’idea.

Invece in questo moltiplicarsi di anime sta la bellezza e anche l’incontenibilità dell’arte, a cui Lea Vergine guarda con istintiva simpatia come terreno che permette di allacciare intese, di allungarsi (o meglio, di smarginare per usare una parola che come poche altre la rappresenta) verso nuovi nodi di queste grandi costellazioni di nomi e di persone.

Per questo le sue recensioni avanzano per continue fibrillazioni che aggiungono input ad input, con una scrittura esatta e nervosa che è come corrente sempre viva. E non è un caso che gran parte di questi pezzi si concludano su dei punti interrogativi, che funzionano da continui rilanci per il lettore ma anche per se stessa.

Del resto nell’anticonformismo sistematico che contrassegna le recensioni, c’è un aspetto più radicalmente anticonformista di ogni altro: ed è l’impermeabilità ad ogni tentazione di narcisismo. Lea Vergine lo dice con le parole Georgia O’ Keeffe: «Dove sono nata e come ho vissuto è cosa irrilevante. È quello che ho fatto, dei luoghi e dei modi in cui sono vissuta che dovrebbe suscitare interesse». L’esercizio di chi scrive recensioni in fondo è solo quello di farsi sollecitare sempre da questo interesse.

Le tante Milano di Bernardino Luini

Questa riflessione sulla mostra di Luini è stata pubblicata oggi come editoriale delle pagine milanesi del Corriere della Sera.

È sorprendente scoprire come un pittore vissuto 500 anni fa, oggi non certo “à la page” per via di quei suoi soggetti che ricordano tanto le vecchie immaginette, possa trovarsi al centro di un evento dal taglio molto contemporaneo. La mostra che si è appena aperta a Palazzo Reale, infatti non è solo una mostra dedicata a quel grande e popolarissimo divulgatore dell’ardito verbo leonardesco che fu Bernardino Luini. È una mostra che racconta tante cose della Milano di oggi, della sua capacità di fare squadra, delle sue potenzialità così spesso inespresse. Basta guardare l’elenco dei soggetti promotori, per capire che ci troviamo di fronte a qualcosa che non si esaurisce nell’evento espositivo. Innanzitutto naturalmente c’è l’amministrazione pubblica, che prima con Stefano Boeri e ora con Filippo Del Corno (e con lo staff di Palazzo Reale) ha voluto lanciare la sfida di una grande mostra controcorrente, privilegiando il valore civico e la qualità culturale. A ruota c’è l’Università, da cui vengono i due curatori, Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, a garantire l’idea di un progetto che nasce da un lungo percorso di ricerca, che quindi è destinato a far fare un salto in avanti nelle conoscenze non solo di Bernardino Luini ma di una stagione importante della cultura milanese come i primi decenni del ‘500. Dall’Università vengono anche gli studenti che, coordinati da un’altra docente, Rossana Sacchi, hanno realizzato le schede dei tanti e spesso meravigliosi cicli di Luini disseminati sul territorio: il loro lavoro è confluito in un catalogo- bis, un “fuori mostra”, che sarà prezioso anche a esposizione finita. A Palazzo Reale questi cicli ovviamente non potevano arrivare: sono arrivati i filmati, realizzati questa volta dagli studenti del Centro televisivo universitario, che i visitatori possono vedere come intermezzi nel percorso espositivo.

A proposito del percorso, chi entra a Palazzo Reale si trova di fronte un allestimento davvero stupendo, non a caso firmato (a titolo gratuito) da uno dei big del design milanese, Piero Lissoni. L’allestimento è uno dei fattori decisivi della mostra, perché capace di declinare in modo molto contemporaneo (e anche internazionale) un artista con un immaginario e una sensibilità lontani dall’oggi. Il fatto che Cosmit sia tra gli sponsor della mostra, e che la mostra stessa sia stata inaugurata proprio in coincidenza con il Salone del Mobile sottolinea ancora di più questo link che la Milano di oggi vuole stringere con un pezzo del suo passato. Bisognerebbe anche parlare dell’illuminazione per la quale è stato messo a punto un sistema molto innovativo in grado di stanare anche i particolari più segreti dei quadri; del catalogo prodotto con una qualità degna dei tempi d’oro dell’editoria milanese. E alla fine naturalmente c’è Luini, un artista che finiremo tutti per amare, anche per la calma e la semplicità con cui ci svela una Milano che sa fare squadra.

Il san Giuseppe innamorato

L’opera che vedete è di Bernardino Luini (cliccate per ingrandirla), fa parte di un ciclo di affreschi dipinti per la chiesa milanese di Santa Maria della Pace (intorno al 1514), affreschi strappati e oggi custoditi alla Pinacoteca di Brera. Luini è un importante artista lombardo, che avremo la frotuna di poter conoscere bene grazie alla grande mostra curata da Giovanni Agosti e da Jacopo Stoppa, a Palazzo Reale di Milano, dal 9 aprile. Luini è un artista ha avuto l’avventura (o la disavventura…) di doversi ad un certo punto della sua vita sintonizzare con la rivoluzione che Leonardo aveva introdotto nei suoi lunghi anni milanesi. Per lui questo doversi misurare con la lingua pittorica di Leonardo, così fluida e così nuova, doveva essere una gran fatica. Così quando poteva, si metteva da parte e ripescava quel suo stile molto lombardo e molto popolare, che era stato travolto dalla moda del leonardismo. Gli affreschi di Santa Maria della Pace sono proprio uno di quei casi. La pittura è semplice, netta nei tratti, e non insegue gli effetti sfumati che dopo il Cenacolo erano diventati tendenza dominante a Milano ma non solo. Luini tra l’altro con quella semplicità ritrovata si sofferma nel racconto della vita di Giuseppe, su un momento che non si vede mai rappresentato: è quello di Maria e Giuseppe che dopo le nozze se ne tornano a casa. La scena, tutta verticale è assolutamente stupenda. I due sposi si tengono mano nella mano camminando verso Nazareth, ma l’aspetto indimenticabile dell’affresco di Luini è il modo con cui i due si guardano, come due sposi sereni e innamorati. Giuseppe sta parlando e sicuramente sta raccontando qualcosa di bello o divertente a Maria, che non si sottrae certo ma ammicca con un sottile sorriso di complicità.

La loro strana situazione non sembra davvero porre problema, né all’uno né all’altra. Senza calcolo, ma per un istinto sano, Luini ci dice che quel momento era un momento di assoluta, tranquilla normalità.

[Avevo scritto queste cose qualche mese fa nella rubrica Riquadri per il sito Piccole note. La riprendo ora, perché qualcuno ha voluto farmi un regalo per questo 19 marzo, mandandomi una paginetta di don Giussani, commovente perché dattiloscritta, e geniale per l’acutezza con cui entra nel profilo di san Giuseppe. Giussani dice quel che si tralascia sempre: che san Giuseppe è stato un uomo fortunato. «Sì, fortunato perché era innamorato di Maria e Maria lo era di lui… e questa relazione tra di loro aveva raggiunto una trasparenza tale da non aver bisogno del fatto fisico». Appunto, basta l’intesa di quello sguardo, la tenerezza di quel tenersi per mano. E poi l’andatura allegra propria di ogni uomo fortunato…]