Mimmo Paladino, scultura in brnzo dipinto, nella Cappella di Sant’Obizio affrescata da Romanino. FOTO di Ferdinando Scianna

Questo articolo dedicato a Ouverture”, la mostra diffusa di Paladino a Brescia, è stato pubblicato su Alias domenica 4 giugno.

A Mimmo Paladino va riconosciuta una qualità che è di pochi artisti: quando arriva in un luogo è come se fosse stato lì da sempre. Ogni volta trova il suo spazio senza necessità di farsi largo o di “imporsi”. Una qualità che è giusto sottolineare, visto che spesso assistiamo a interventi di artisti contemporanei che consumano i contesti storici forzandone valori ed equilibri, con obiettivi mediatici e quindi mercantili. Non è una strategia quella di Paladino. È una predisposizione: la sua opera osserva più che voler essere osservata. È arte in ascolto; intrinsecamente dialogante, che lascia sempre la prima parola a chi viene incontro.

Si ha conferma di questa natura dell’opera di Paladino nella grande “invasione” che l’artista a realizzato nel cuore di Brescia. Un’operazione inedita, per caratteristiche e per dimensioni. Un’operazione partecipata che ha visto coinvolti e alleati in modo non formale tanti soggetti della città e che merita di essere riassunta nella sua dinamica. L’idea parte da Massimo Minini, che giustamente la giunta guidata da Emilio Del Bono ha voluto come presidente della Fondazione Brescia Musei. Gallerista di levatura internazionale, ha sempre mantenuto un legame forte con la sua città senza cedere alle sirene globaliste che avrebbero potuto indurlo a trasferirsi ad esempio nella vicina Milano. È stato lui proporre un progetto, ribattezzato Brixia Contemporary, che prevede, come lui spiega, «che ogni anno un artista internazionale sia chiamato a svelare un nuovo punto di vista sullo spazio urbano del centro storico bresciano, grazie al dialogo tra le opere selezionate e create per l’occasione e i luoghi che le accoglieranno». Ruolo chiave nella scelta dell’artista per questo esordio e nella concretizzazione delle scelte lo ha poi avuto Luigi Di Corato, direttore di Brescia Musei. «Paladino», spiega, «ci è sembrato perfetto per la sua capacità di alimentare la storia trasformando i simboli della cultura figurativa del Mediterraneo, dagli archetipi al Novecento».

Per rendere possibile e sostenibile un’operazione comunque molto ambiziosa, è stata cruciale l’adesione della Brescia produttiva, che non solo ha sponsorizzato il progetto, ma che ha messo a volte il suo know how a disposizione per realizzare alcune delle opere, di notevole complessità, come i cinque grandi “Specchi ustori” che Paladino ha immaginato appositamente per lo spazio del Teatro Romano: sculture in ottone serigrafato e dipinto, di cinque metri di diametro. La città insomma ha fatto rete attorno a questa che in ogni senso ha il sapore di un’“Ouverture”, come dice il titolo scelto da Paladino: un’operazione modello di arte a destinazione larga, di arte “per tutti”, che non grava sui conti dell’amministrazione pubblica (sino all’8 gennaio; catalogo con campagna fotografica di Ferdinando Scianna e testo narrativo di Aldo Nove in corso di pubblicazione)

Paladino con Brescia ha un legame biografico particolare: qui nel febbraio 1976 aveva tenuto la sua prima personale alla galleria Nuovi Strumenti di Pietro Cavellini, una galleria molto attiva che in quegli anni esponeva, tra gli altri, artisti come Zorio, Parmiggiani, Anselmo. “Spirale, arco, ottagono, ruota”, era il titolo della mostra, ed è un titolo che evocando forme di geometrie archetipe, rivela un filo rosso di continuità con l’ambizioso ritorno di oggi. Altro legame è poi quello della comune matrice longobarda che unisce, pur nella grande distanza geografica, Brescia con Benevento, la città di origine dell’artista (che ancora ha il suo studio a Paduli, suo paese natale). È un’affinità storica che Paladino ha voluto sottolineare nel percorso, esponendo un’opera del 1998, la “Cattedra di San Barbato” in dialogo con la celebre “Croce di Desiderio”, uno dei gioielli del Museo di Santa Giulia. San Barbato fu il vescovo beneventano che nel VII secolo aveva portato i longobardi al cristianesimo; Desiderio a sua volta fu re degli stessi longobardi un secolo dopo. La Cattedra è un trono spartano, scevro da ogni retorica, quasi una reliquia che se ne sta appartata, più a far da spettatrice che in attesa di adoratori.

Paladino non è un artista calcolatore. È naturaliter prolifico e generoso.

A Brescia è arrivato portando oltre una settantina di opere, in gran parte sculture. Non ha però cercato palcoscenici; piuttosto, nel dialogo con Di Corato, è andato a insediarsi in gangli emblematici della città, facendone riemergere potenzialità e fascino. Emblematico, da questo punto di vista, l’intervento in Piazza Vittoria. Poteva essere un innesto rischioso, perché la piazza realizzata da Marcello Piacentini nel 1932, si prestava a scivolate declamatorie. Invece la riflessione con Di Corato ha portato a immaginare un insieme di innesti che funzionano da cuciture e da aperture di prospettive. Le sculture sono in molti casi posizionate su assi che propongono inediti canali prospettici in direzione della piazza: il “Cerchio” sull’asse verso Piazza Duomo; il grande Cavallo su quello verso la Stazione. Il “Sant’Elmo”, opera-feticcio tante volte proposta da Paladino, qui in versione in alluminio, dialoga con il pulpito mussolinano in pietra rosa e i relativi bassorilievi di Antonio Maraini: quasi un’operazione di disseppellimento critico di una memoria storica della città. L’intervento più delicato e mediaticamente più caldo è stato quello della grande “Stele” in marmo nero, sul plinto destinato al famigerato Bigio di Antonio Dazzi, rimosso nel 1946. L’opera è stata realizzata da Paladino ad hoc, quasi forzando la propria mano: ha rinunciato infatti alle forme arrotondate, misteriose ma cordiali, della sua scultura, per una scelta aggressiva, di tagli violenti, di volumi che si disputano lo spazio. È un’immagine che ha qualcosa di allarmante, quasi un richiamo, o un avvertimento, rispetto al rischio di un totalitarismo che non è stato affatto estirpato dalla storia.

Per scoprire come Paladino sappia emergere restando dietro le quinte bisogna spostarsi al Parco Archeologico. Qui tra le colonne del Capitolium ha portato i 20 “Testimoni” (opera del 2009) scolpiti nel tufo. Si presentano come delle sentinelle silenziose, custodi chiamati a tessere un colloquio tra il grande passato testimoniato da quei resti e il presente. Sono figure riservate, che stanno rispettosamente dentro lo spazio a uovo per loro concepito. Ma spiccano perché sanno instaurare una relazione immediata con ciò che li circonda e soprattutto con chi si affaccia all’area. Verrebbe da dire che con quella pietra porosa e“tiepida” di cui sono fatti reimmettano un calore di vita tra quei resti di un lontano passato.

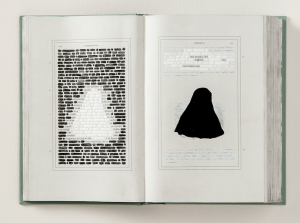

Come spiega Di Corato, il criterio di “Ouverture” – criterio condiviso pienamente con Paladino – è stato quello di un investimento sul patrimonio: le sculture funzionano come leve per restituire una centralità strategica ai reperti con i quali sono messe in dialogo. Così il risultato è duplice: si rispetta ed esalta la natura dell’opera paladiniana e si restituisce attrattività culturale ed emotiva al patrimonio. Per questo si è scelto come epicentro del percorso il Museo di Santa Giulia, il museo della città, straordinario scrigno a strati che affonda nella storia di Brescia: qui Paladino è presente con una trentina di opere, ciascuna chiamata a cucire un dialogo, libero e aperto, con gli spazi o i singoli reperti del Museo. Dialoghi che a volte risentono delle cesure del tempo, come accade nella cappella di Sant’Obizio. Qui, davanti al gigante tenero dipinto dal magnifico Romanino, spunta invece una creatura un po’ algida e lunare di Paladino, che sembra essersi però voluta sporcare con i colori dell’affresco (è di bronzo dipinto). Un inatteso teatrino, cordiale e surreale che accende di imprevisti anche questo angolo della chiesa di San Salvatore.