La mostra sulle Croci dipinte di Perugia è una di quelle mostre che stimola molti pensieri, dettati dalla pregnanza del percorso che viene ricostruito e proposto. Il tema è semplice e chiaro: lo sviluppo nel mondo francescano, subito dopo la morte del santo, del motivo delle grandi Croci dipinte il cui prototipo è quella perduta di Giunta Pisano commissionata nel 1236 per la Basilica Superiore di Assisi. Quella Croce la possiamo vedere ripresa, per uno straordinario gioco di rimandi, nella scena dell’Accertamento delle Stimmate dipinta da Giotto negli affreschi della navata della stessa Basilica. Le Croci dipinte (che si rifanno alla croce di San Damiano, fondamentale nella biografia di Francesco) mi sembrano formidabili nella loro portata “concettuale”. Infatti è potente l’idea che il supporto della pittura corrisponda nella sua forma con l’oggetto della scena che vi viene rappresentata. È così potente da determinare anche una sorta di tipologia architettonica, che viene replicata tantissime volte nelle chiese francescane, riuscendo ad attutire anche i cedimenti che la pittura a volte mostra, quando al lavoro sono maestri minori.

Viste in sequenza è proprio la stabilità di quella struttura, sedimentata in una forma perfetta nelle sue linee di forza, che potrebbe essere anche vista come pianta-tipo per un edificio ecclesiastico.

Questa stabilità concettuale apre poi le porte ad un inedito realismo nella resa della Crocifissione. Con Francesco si affaccia la figura del “Christus patiens”, quindi carico di sofferenza anche fisica. Tutto corrisponde ad una fattualità, proprio come era accaduto con l’idea del presepe a Greccio. Ed è una fattualità che crea uno stile, perché la forza architettonica della struttura determina di riflesso una tipologia per la costruzione dell’immagine: il motivo dell’inarcamento del corpo di Cristo è l’architrave di questa tipologia. Un motivo in cui coincidono realismo, forza intellettuale e dolcezza. Come recita il titolo del bel saggio in catalogo di Emanuele Zappasodi, “La Croce dipinta in Umbria al tempo di Giunta e Giotto, tra eleganze dolorose e coinvolgimento emotivo”.

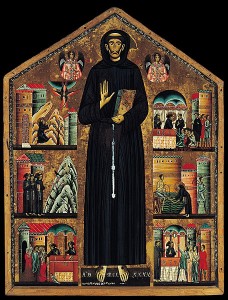

Nell’immagine, Croce del Maestro di San Francesco

Archive for the ‘San Francesco’ tag

Le Croci dipinte, ovvero dipingere sulla croce

Zurbarán e papa Francesco

Questa è la recensione del libro di Alessandro Zaccuri, Francesco, pubblicata su Alias di domenica 8 giugno. Il libro viene presentato oggi, domenica 15, a Casa Testori alle 11, con l’autore e Marco Dotti.

Perché il primo papa gesuita della storia ha scelto un nome come quello di Francesco, un santo che viene da tutta un’altra storia? Per provare a rispondere a questa domanda nient’affatto banale, Alessandro Zaccuri, scrittore e brillante firma delle pagine culturali di Avvenire, ha avuto l’idea di fare uan roginale indagile su un grande quadro in cui 400 anni fa si erano un’altra volta incrociati i destini di Sant’Ignazio e del poverello di Assisi (Francesco, il melangolo, pag 54, 6 euro). Il quadro in questione è il San Francesco in meditazione dipinto da Francisco Zurbarán nel 1635, cioè in una stagione e in una terra fortemente segnata dalla spiritualità ignaziana. Oggi è conservato al Milwaukee art museum, nel Wisconsin. Zurbarán dipinse più versioni di questo stesso soggetto, non perché fosse legato al movimento francescano più di quanto lo fosse agli altri ordini che garantivano il serrato tessuto sociale della chiesa spagnola nel secolo d’oro, che non a caso è stata definita “democrazia fratesca”. Se Velázquez fu il pittore di palazzo il suo camerata e amico Zurbarán (secolare e due volte ammogliato) fu il pittore per eccellenza dei conventi.

Nella tela si vede un Francesco in piedi e in posizione frontale, con il volto chinato e immerso nell’ombra del cappuccio; in mano tiene un teschio rovesciato: cioè rivolto verso di lui e non verso lo spettatore.

La tesi suggestiva attorno a cui si muove Zaccuri è che in quest’opera avvenga una saldatura tra “l’apparato concettuale” proprio degli Esercizi di Sant’Ignazio e il francescanesimo. Schematizzando si può dire che sono due i punti in cui si rende palese questa saldatura. Il primo è la spogliazione dell’io, comune a tutt’e due le spiritualità («Io, il più lurido di tutti i pronomi», secondo l’icastica definizione di Gadda…). Il secondo è una pratica religiosa che fa leva sull’energia dell’immaginazione, un’energia richiamata sempre anche da Ignazio, all’interno di quell’“apparato concettuale” molto coerente.

Francesco che nasconde il suo volto e medita su un teschio rivolto innanzitutto verso se stesso, incarna la spogliazione dell’io, cioè il primo punto di questa saldatura. Il secondo punto può sembrare più criptico. L’opera di Zurbarán infatti è silenziosa, iconica e isolata da ogni contesto, quindi in apparenza senza particolare “immaginazione”. Tuttavia Zaccuri nota come la perfetta costruzione dell’immagine contenga una piccola anomalia. Se facciamo passare una bisettrice nel centro della tela, scopriremmo un’opera composta da due parti speculari e sovrapponibili (quasi Zurbaràn fosse antesignano dei Rorschach di Warhol…), con un’unica eccezione: il piede sinistro di Francesco è in posizione più avanzata rispetto al destro. Commenta Zaccuri: «Francesco non è fermo, non è chiuso in sé. Si muove, avanza, è in cammino, o per usare un’espressione molto cara a Bergoglio, è “in uscita”». L’immersione nella propria coscienza, rappresentata da questa specie di “rispecchiamento” nel teschio, non esenta da un cammino. L’indagine della propria interiorità è quindi l’esatto opposto di una chiusura, ed è invece propedeutica a un uscire verso il mondo. «Il discernimento ignaziano ha un orientamento ad extra: guarda all’azione, pertanto è strumento di una missione», scriveva nel 1985 Bergoglio in un bellissimo testo appena tradotto, un testo che potrebbe essere una lettura perfettamente complementare a quella del libro di Zaccuri (Chi sono i gesuiti, Emi, 124 pag, 11,90 euro). Continuava Bergoglio: «Se concepissimo il discernimento come un fine in sé, ne seguirebbe tutto il contrario di quello che sant’Ignazio si propone: vivremmo “imbozzolati” in noi stessi».

Francesco ed Ignazio assegnano un valore più che strategico alle immagini. Per il santo di Assisi l’immagine era documentazione riflessa ma oggettiva del fatto reale da cui si è originato il cristianesimo: tanto che non è arbitrario pensare che lo sblocco dalla ieraticità bizantina e la nascita della grande e dinamica tradizione figurativa italiana abbia avuto da Francesco e dal francescanesimo una spinta fondamentale.

Quanto a Ignazio il suo apparato concettuale si regge sul metodo della “visualizzazione interiore” come manifestazione del vero e come elemento di estroversione e di comunicazione con gli altri. È la famosa “composicion viendo el lugar”, la “composizione vedendo il luogo”, che per Ronald Barthes era un fattore di grande innovazione. «L’immagine in sant’Ignazio», scrive Barthes, «diventa un’unità linguistica, elemento di un codice». Parole che sono anche una chiave per capire la novità del linguaggio di Bergoglio.

Toccata e fuga nell’Italia bollente/4. Assisi e le sue donne

Non ci tornavo addirittura da prima del terremoto 1997. Basilica tenuta benissimo, tolte alcune orrende inserzioni contemporanee (il gigantesco crocefisso che copre la Crocifissione gemella a quella di Cimabue nella Basilica superiore). Il primo strappo emotivo lo spetimento davanti alla Deposizione di Lorenzetti, uno di quei vertici toccati i quali un artista si può considerare sazio per tutta la vita, come quei record del mondo ottenuti oltre i propri limiti per un incrocio di condizioni assolutamente uniche (e irripetibili). Lo snodarsi del corpo di Cristo, allungato su tutto lo spazio a disposizione è una di quelle invenzioni che non ti levi più dalla testa.

Nella Basilica Superiore le ferite del terremoto sono dure a vedersi, ma con il libro di Serena Romano tra le mani, è straordinario constatare dal vivo capire come i due riquadri con le storie di Isacco diano un’accelerata che è rottura drastica con lo schema che funzionava sino al riquadro a fianco. È un linguaggio quasi shakespiriano che improvvisamente irrompe, con una ricchezza di sottolineature drammatiche precise e già straordinariamente moderne (basti il particolare di Rachele che si volta e viene presa di spalle, per non assistere allo spodestamento di Esaù di cui è stata per altro la regista; Giacobbe, un po’ pavido, invece se la fila e spunta aldiqua della scatola spaziale prevista). Se è Giotto, certo è un esordio con grancassa.

Sotto, Giotto (e che se non uno di quella statura?) gioca a bucare lo spazio, a costruire scatole una via l’altra, a creare prospettive che scappano, che si rovesciano, che sfondano anche in verticale. Un fuoco di invenzioni controllate con la massima saldezza di polso. Mai un’incertezza, mai una soluzione lasciata nell’ambiguità: il lato destro della navata è uno dei più grandi e affascinanti film che la storia dell’arte ci abbia lasciato.

Assisi, fuori è città in ordine, con le insegne dei negozi giustamente tenute incassate e i profili delle vie tenuti quindi puliti (basta un criterio elementare come questo per garantire la tenuta di un contesto).

Insieme a Francesco è sepolta anche Jacopa dei Settesoli, l’amica perugina a cui aveva chiesto di arrivare e portare i suoi biscotti quando era in punto di morte. Ci sarebbe stata bene anche Chiara, che come ben si sa Francesco non aveva problemi a mixare i generi. Invece Chiara è sotto la sua basilica, in una cripta sciaguratamente ristrutturata, con gusto e soluzioni da far accapponar la pelle: persino quella straordinaria texture che spunta ovunque ad Assisi (una vera metafora della città) a partire dalla Basilica Inferiore, con il quadrato rosso fasciato da cornice bianca che raddoppia il quadrato stesso, viene adulterata con rotazioni e sfumature di sapore new age. Peccato, la grande, libera, appassionata Chiara (per capirla basta vederla nella scena del funerale di Francesco: donna che corre ad abbracciare il corpo dell’amico santo), Chiara non meritava questo.

(E vi risparmio quel che hanno fatto nel chiostro di Santa Maria Degli Angeli, con le lunettone affidate a un pittore che ha trasposto le immagini del kolossal, dove Chiara diventa una sciatta eroina di una mediocre saga mediovaleggiante)

Gina Pane, parole sante

Ma Gina Pane mi interessa perché è la riprova della gratuità dell’arte. Mi riferisco a quella serie di opere finali, che io ho solo visto riprodotte e raccontate, in cui chiusa la stagione della body art Pane si sposta dal proprio corpo al corpo dei santi. È un passaggio tanto intenso quanto imprevisto che illumina di senso anche la sua stagione precedente e che dimostra come sul rapporto tra arte e fede forse è meglio lasciar perdere teorie e discorsi e osservare umilmente l’imprevisto di certe esperienze.

Quella di Gina Pane, ad esempio, è davvero tanto semplice quanto sorprendente. Mi è capitata tra le mani una lettera scritta da un amico acuto (Camillo Ravasi) qualche anno fa in cui mi allegava una pagina della rivista Il contemporaneo con un ritratto dell’artista realizzato attraverso le sue parole. Vi riporto alcuni passaggi, che non hanno bisogno di nessuno commento.

Cos’è il corpo per Gina Pane?

«È il nucleo irriducibile dell’essere umano, la sua parte più fragile. È sempre stata tale, sotto tutti i sistemi sociali, in qualsiasi momento della storia. È la ferita è la memoria del corpo; essa memorizza la sua fragilità, il suo dolore, dunque la sua esistenza “reale”. È una difesa contro l’oggetto e contro la protesi mentale».

Perché l’attenzione al corpo dei santi?

«Ciò che mi interessa nel corpo del Santo è la sua capacità di svuotarsi, per poi riempirsi, il suo “non funzionamento” rispetto a una realtà di consumo. È il rapporto tra la fragilità di quella carne – il santo è là, ed è un corpo, un uomo – e la forza immateriale che lo abita. Soprattutto mi interessa il cammino, la strada da compiere per arrivare a questo. Mi interessa capire come San Francesco ha potuto essere quello che è stato. Non mi interessa certo fare dell’agiografia. Io colloco questo lavoro dei santi nella società attuale, nella nostra vita di ogni giorno».

Che cos’è l’avanguardia?

«Giotto e Cristo»

Chi ha fatto l’Italia? Francesco

Una reminiscenza dei lontani tempi universitari. Gli indici stilati da Bernard Berenson Italian pictures of the Renaissance, insostituibili punti di riferimento per generazioni di studiosi, prendevano avvio dalla tavola di San Francesco di Bonaventura Berlinghieri e da quella del Maestro di san Francesco (il riferimento è all’edizione illustrata del volume dedicato alle Central e North Italian Schools, pubblicata postuma nel 1968). Un altro studioso, Henri Thode, nel secolo scorso attribuiva a Francesco l’inzio addirittura del Rinascimento. Non è un’intuizione arbitraria: Francesco è colui che supera in modo definitivo tutte le esitazioni teologiche sulla legittimità delle immagini: l’Italia si sottrae per sempre dall’egemonia bizantina dell’immagine come “icona”. Con Francesco l’immagine invece si fa storia, narrazione di fatti, di esperienze vissute. La fede non comunica più attraverso icone dall’apparenza metastorica, immagini bloccate a metà tra terra e cielo. Si può mettere una data a questa rivoluzione: Natale 1223, quello del Presepe di Greccio. Con Francesco che chiede di organizzare un Presepe vivente, Cioè di rivivere il fatto. La pittura da quell’istante è liberata. All’artista viene conferita la libertà di riraccontare, secondo la sua sensibilità, e in tutti i suoi risvolti, l’avvenimento che sta all’origine della fede. Non è un caso che sulla tavola di Berlinghieri (1270 crica), insieme alla grande immagine di Francesco ci siano i riquadri con la narrazione dei fatti della sua vita.

L’Italia nasce qui, con Giotto che da ambasciatore gira l’Italia da Napoli a Milano a spalancare con l’autorevolezza del genio i nuovi orizzonti. L’Italia diventa il più grande laboratorio di immagini del mondo e della storia. Ma le immagini non sono solo a gloria di chi le produce, sono anche compagnia, consolazione, bellezza per chi le guarda e le vive. Oso dire che danno non solo un volto, ma anche un gusto alla fede: che è cosa da guardare e da toccare. Le immagini insomma cambiano la vita. (L’Italia diventa paese cattolico non solo e non tanto in senso di adesione a una fede, ma in quanto a contaminazione del proprio immaginario). E questo dalla Sicilia sino a Bolzano. C’è di che essere grati a Francesco, che non a caso è il patrono d’Italia…

Giotto, Francesco e Dio

4 ottobre, San Francesco. Dire Francesco è dire Giotto, anche se l’attribuzione degli affreschi di Assisi è ancora al centro di una controversia frontale. Ma il libro recente (bellissimo: un lettura aristotelica di Giotto) di Serena Romano ha messo un bel punto fermo. Questa le genealogia di Assisi: prima le due scene con le storie di Isacco, poi la regia del cantiere con le storie di Francesco. Trait d’union tra le une e le altre sono alcuni elementi compositivi che vengono sul dal profondo di una personalità che è evidentemente la stessa. Tra i punti di contatto uno è importante perché svela, oltre che Giotto, anche Francesco. Scrive la Romano: «È un elemento di strategia narrativa e anche strettamente compositiva: è il modo di rappresentare il punto emozionalmente clou della storia, che ne riassume il significato e si esprime in un unico gesto».

4 ottobre, San Francesco. Dire Francesco è dire Giotto, anche se l’attribuzione degli affreschi di Assisi è ancora al centro di una controversia frontale. Ma il libro recente (bellissimo: un lettura aristotelica di Giotto) di Serena Romano ha messo un bel punto fermo. Questa le genealogia di Assisi: prima le due scene con le storie di Isacco, poi la regia del cantiere con le storie di Francesco. Trait d’union tra le une e le altre sono alcuni elementi compositivi che vengono sul dal profondo di una personalità che è evidentemente la stessa. Tra i punti di contatto uno è importante perché svela, oltre che Giotto, anche Francesco. Scrive la Romano: «È un elemento di strategia narrativa e anche strettamente compositiva: è il modo di rappresentare il punto emozionalmente clou della storia, che ne riassume il significato e si esprime in un unico gesto».

Il gesto dunque. Passate in rassegna gli affreschi di Assisi. Le scene in cui Giotto era senz’altro alla regia sono incardinate attorno a un gesto. Sempre reso manifesto dalla mano. Portato a galla con un certo clamore, perché spesso stagliato sul fondo nudo e azzurro. È la tecnica di un narratore sicuro, che non conosce pentimenti, che tiene con saldezza in mano i fili della composizione. Nella scena della Rinuncia dei beni, una delle più belle, sintesi del Giotto più nitido, la centralità del gesto ha un’esplicitezza persin didascalica. Le mani giunte di Francesco rimasto nudo (e coperto solo dal mantello provvidenzialmente allungato dal vescovo di Assisi) sono tese verso l’altra mano, quella di Dio che sbuca dall’alto, stagliata sullo stesso fondo blu. Tutto il resto è contorno. L’occhio fruga, ma tutti gli altri, protagonisti sino a un istante prima, sono diventati comparse. Impallidiscono. C’è da credere che se potessero, si eclisserebbero. Invece devono stare. E vedere.

La strategia narrativa si ripete in tante scene: la Predica agli uccelli, il Miracolo della sorgente, la Scacciata dei diavoli da Arezzo, la Visione dei troni celesti… Sempre le mani alzate dal corpo, allungate, tese. Mani che domandano.. E chi se non uno della grandezza di Giotto poteva generare una soluzione di questa forza e di questa semplicità?

(L’alleanza tra Giotto e Francesco dura poi nel tempo. Nella cappella Bardi a Firenze, il pittore ormai vecchio, lascia quel capolavoro tutto ocra che sono le Esequie del santo. Tra gli astanti, il frate estatico sulla sinistra, ha una forza icastica degna del frontone del Partenone.)