Anselm Kiefer rilascia un’intervista a Repubblica alla vigilia della presentazione della sua mostra alla Fondazione Vedova, a Venezia. Titolo: “Salt of the earth”. Il titolo deriva dal luogo dove espone: i Magazzini del Sale. E dà pretesto a Kiefer per un ciclo in cui la riflessione sulla potenza alchemica della pittura prende il largo. È l’intervista di un artista che non cerca spettacolarizzazioni della propria opera. E che quindi propone frammenti di vero pensiero. Come questo: ««Un artista è sempre alla ricerca di nuove forme, giacché si contrappone sempre all’ esistente, cercando ogni volta un nuovo ordine del mondo. Oggi però molti artisti sfruttano la ripetizione, riducendo l’ arte a semplice divertimento. La ripetizione è senza sorprese. Se io lavoro duramente alle mie opere,è solo per imbattermi di tanto in tanto in una sorpresa».

Kiefer liquida Damien Hirst come artista ostaggio del mercato, e assolve Maurizio Cattelan, come artista furbo ma capace di sorprese: «Io non cerco mai di provocare volontariamente il pubblico. Cattelan invece sì, anche se a volte i suoi risultati possono essere molto interessanti. A me, ad esempio, era molto piaciuta la sua Hollywood sulla discarica di Palermo».

Così parlò Kiefer, il saggio

…anche il cardinal Ravasi è rimasto di bronzo

Oggi il Corriere pubblica una nuova puntatata della telenovela monumento a Wojtyla: il Vaticano ha tirato fuori dal cassetto un disegno siglato R (quella di Oliviero Rainaldi), che sarebbe il progetto approvato oltretevere. Ravasi si era molto esposto su questo progetto spiegando come «possa manifestare eloquentemente sia la grande statura spirituale e culturale dell’amto Pontefice». Dal che comunicava il suo «parere del tutto favorevole e positivo per l’opera del maestro Rinaldi». Nel disegno – bozzetto si vede un papa in atteggiamento molto più paterno, con la testa chinata in basso a guardare quindi le persone. Ed era più chiaro il gesto del braccio che apriva il mantello. Un’idea senza infamia e senza lode, ma certamente più accomodante.

Papa Wojtyla è restato di bronzo

È sin troppo facile infierire sul goffissimo monumento a Giovanni Paolo II inaugurato a Roma. L’idea stessa di fare un monumento nel 2011 sembra un’idea un po’ fuori dalla storia: non è stagione la nostra di monumenti, a meno che non siano semplici composizioni di arredo urbano. È come se avessimo perso la sintassi, e i tentativi di far finta che così non sia sono patetici. La prassi seguita a Roma poi è stata di un provincialismo che è esattamente l’opposto della cifra globale che ha contrassegnato una figura come quella di GPII. Niente concorso, una commessa a un onesto professionista della scultura Oliviero Rainaldi, che evidentemente non aveva il passo per un’impresa di questo tipo (l’altra commissione religiosa che aveva ricevuto, per una chiesa di Terni, bastava per mettere tutti sull’avviso…). E l’Osservatore romano non ha trovato di meglio che lamentarsi della scarsa somiglianza di quel volto da extraterrestre…

È sin troppo facile infierire sul goffissimo monumento a Giovanni Paolo II inaugurato a Roma. L’idea stessa di fare un monumento nel 2011 sembra un’idea un po’ fuori dalla storia: non è stagione la nostra di monumenti, a meno che non siano semplici composizioni di arredo urbano. È come se avessimo perso la sintassi, e i tentativi di far finta che così non sia sono patetici. La prassi seguita a Roma poi è stata di un provincialismo che è esattamente l’opposto della cifra globale che ha contrassegnato una figura come quella di GPII. Niente concorso, una commessa a un onesto professionista della scultura Oliviero Rainaldi, che evidentemente non aveva il passo per un’impresa di questo tipo (l’altra commissione religiosa che aveva ricevuto, per una chiesa di Terni, bastava per mettere tutti sull’avviso…). E l’Osservatore romano non ha trovato di meglio che lamentarsi della scarsa somiglianza di quel volto da extraterrestre…

Ma l’Osservatore romano e quel che resta del pensiero cattolico nostrano, devono persuadersi che l’arte chiede coraggio. È una specie di conditio sine qua non. Quest’inverno abbiamo visto il Wojtyla colpito dalla meteorite e abbarbicato alla sua croce che Cattelan aveva sistemato nel salone delle Cariatidi a Milano coperto di rosso: quello semmai era un “monumento” a GPII. Che ne leggeva in chiave drammatica, spregiudicata ma anche epica la figura.

Inoltre, un monumento deve sapere conquistare lo spazio nel quale viene inserito. Grande o piccolo che sia deve imporsi come ombelico, come punto calamitante. Il povero guscio di bronzo invece sembra sperso in mezzo all’aiuola di piazza dei 500. Pur con i suoi 5 metri di altezza naufraga, è completamente inghiottito dal contesto. Al contrario, invece, di quel che accade per la mano di Cattelan a Piazza Affari a Milano che ha domato la piazza, ne è diventata l’epicentro.

Infine: volete proprio-proprio fare un monumento a GPII? Allora chiamate un artista globale, di quelli che sanno muoversi sulle dimensioni colossali: Serra, Kiefer, Kapoor, per fare tre nomi. Magari non avremmo ritrovato la faccia di GPII ma avremmo ritrovato qualcosa del suo impeto e dlla sua energia.

Lo scrupolo di Le Corbusier

Le Corbusier a Pier Luigi Nervi, 12 settembre 1960: «Mi renderebbe grande servigio e la pregherei anche, sempre se è d’accordo, di prenotarmi in tempo utile anche tre camere d’albergo singole, senza fronzoli, senza lussi, visto che dovremo solo dormirci» (una lettera pubblicata oggi da Repubblica e custodita negli archivi del MAXXI. Le Corbusier voleva venire a Roma a vistare le strutture olimpiche, a giochi conclusi). Nella lettera si legge anche : «Ho uno scrupolo che è una regola della mia vita: è ogni volta possibile fare meglio».

Altro che archistar…

Sotto il cielo di Schifano

Ci sono artisti che hanno una capacità di sembrare sempre nuovi ogni volta che ti imbatti in qualche loro opera. È come una grazia speciale (e abbastanza rara), che li preserva dalla databilità. Magari sono lontani di qualche decennio, ma ti lasciano l’impressione che quel che vedi sia stato fatto appena ieri. Uno di questi artisti è senz’altro Mario Schifano. Proprio oggi la sorpresa si è rinnovata, quando nella posta è arrivato il comunicato che annuncia la mostra per i 25 anni della galleria Alessandra Bonomo di Roma. Tra le opere che verranno esposte c’è anche questo Schifano, Santuario (1985- 86). È un quadro che soffre di un groviglio soutiniano nella parte bassa. Sembra zavorrato; quasi destinato a “non nascere”, a morire nell’informe di quelle zolle. Invece poco alla volta salendo, allarga il respiro, prende forme inattese perché non prevedibili. Quell’edificio argenteo, luogo di una fede lievitante, e incantata, che si regge su stalagmiti sottili sottili. È una santuario che prende il volo verso il cielo stellato. Un cielo visto con occhi infantili. Cielo amico, con cui giocare a fare riccioli di buio e a fissare stelle. Non è un capolavoro. Ma c’è una purezza spiazzante, che lascia una punta di profonda commozione. Viva Schifano!

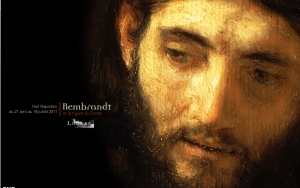

Rembrandt e Serodine, Emmaus prima della cena

È il momento in cui la liturgia ripropone una delle pagine che sempre più mi hanno intrigato del vangelo: quella dei discepoli di Emmaus. Nella mostra parigina su Rembrandt, ovviamente l’episodio tiene banco, oltre che con i quadro ben noti, anche con una serie di disegni, relativi non al momento cruciale dello “svelamento”, ma alla fase precedente, quella del cammino dei discepoli al fianco di Cristo verso Emmaus. È un’iconografia abbastanza rara sulla quale invece Rembrandt riflette con alcuni disegni, presenti in mostra. Immagino che anche Rembrandt sia rimasto colpito da quella circostanza strana dei due che non riconoscono la persona che pure era al centro dei loro pensieri. In un disegno conservato al Louvre i due discepoli camminando guardano in faccia il loro compagno di strada ed è uno sguardo tutt’altro che distratto. Neppure badano al terreno tanto sono presi. Eppure non riescono a riconoscerlo. In un altro, proveniente da Edimburgo, è Gristo a fare strada e a voltarsi indietro verso I due. Anche Giovanni Serodine, in una delle tele di Ascona, ha immaginato Emmaus prima della cena: lui coglie un momento di grande tenerezza, quello in cui uno dei due discepoli invita il loro compagno di strada a fermarsi con loro e lo prende per mano come per convincerlo. Anche in Serodine lo sguardo è di un’intensità straordinaria, vero epicentro del quadro. Eppure non lo riconosce… Immagino che cosa intrigante sia per un pittore raccontare questo sguardo che non riconosce. Come d’altra parte è ancora più intrigante il racconto di quel che segue con lo svelamento: lo stupore, il balzo dello sguardo e del cuore quando tutto si chiarisce. Michel de Certeau in un libretto pubblicato da poco in Italia dice che “sono troppo assorbiti da ciò che hanno perduto per vedere il dono che hanno davanti”. Osservazione acuta. “Questa ricchezza perduta li trattiene in sé stessi”, continua. Eppure non era mancata l’attrazione verso quel personaggio… Ma sono ultimamente chiusi in quello che era il loro pensiero riguardo a Cristo, mentre Cristo va sempre oltre ogni immaginazione. Nel quadro meraviglioso di Rembrandt del Jacquemart Andrè sembra che di discepoli ce ne sia uno solo. L’altro infatti lo si vede solo in un secondo momento, e solo per via del ciuffo che spunta: è infatti chinato nella zona buia, come prostrato davanti al Signore. Un gesto istintivo, assolutamente umano, di dedizione e di gratitudine. Quasi un annullarsi nella figura ritrovata.

Agosti: “Cosa ho imparato da Bellosi”

È uscito su Alias il ritratto di Bellosi firmato da Giovanni Agosti. Ne esce un profilo che dà tutto lo spessore, anche drammatico del personaggio, a dimostrazione che la calma finale della scrittura critica è sempre esito di un cammino a volte anche doloroso, di fratture intellettuali ed esistenziali. In un certo senso mi viene ancor di più da ammirare questa calma finale che cogliamo sulle sue pagine, come frutto anche di una grazia speciale. Quasi un premio. Scrive Agosti: «A quella prosa calma e come sedata, a quella riduzione dei problemi al nocciolo essenziale, lasciando perdere ogni forma di complicazione, ogni elemento di disturbo, a costo di risultare uno zuccone, Luciano non arrivava per dono divino, ma superando a fatica i propri tormenti, il proprio inguaribile senso di colpa, facendo i conti con l’insorgenza quotidiana dei fantasmi».

Una prima frattura “felice” Agosti la richiama nella scelta della tesi: Bellosi scartò quella proposta da Longhi su Alessandro Allori, per scegliere invece altra epoca (in senso storico, ma anche psicologico, direi): «…il crepuscolo del manierismo fiorentino, quando la città è ritornata provincia per restarci definitivamente, nonostante la corte medicea, cioè il tempo di Alessandro Allori, non era nelle corde di Luciano: e aveva trovato la forza di rifiutare la proposta di Longhi per dedicarsi invece a una tesi, discussa nel 1963, su Lorenzo Monaco… per cominciare così un periplo che l’avrebbe portato in un arco di tempo assai breve a diventare il maggiore interprete della fine del Gotico in Toscana».

Capisco che discende da Bellosi anche questa intuizione su un nuovo modo di fare mostre. Una novità di conceezione che fa capolino con la mostra Pittura di luce a Casa Buonarroti, nel 1990. «L’esposizione – una delle ultime battute del mecenatismo Olivetti – permette di riproporre la lunga fedeltà di Luciano a un aspetto (un aspetto soltanto, sia chiaro) del modo di procedere di Longhi ma stavolta si incrocia con altre sensibilità, di altre generazioni, e quello che rischiava di essere retrospettivo diventa, malgré soi, un avamposto di metodo. Luciano capisce, e ci prova gusto, di essere molto bravo a sapere fare le mostre: a scegliere le opere, a farle dialogare, a cercare attraverso la chiarezza degli accostamenti il senso della storia».

Giovanni Agosti e Luciano Bellosi (secondo e terzo da sinistra seduti), a Bagolino, davanti agli affreschi dei De Cemno. L’immagine è tratta da un fotogramma di un breve, bellissimo filmato di Alessandro Uccelli.

Ancora Rembrandt. Quei quadri clandestini

Torno su Rembrandt. Mi sono procurato il catalogo, bellissimo e anche a modico costo (39 euro); pubblicato da un editore italiano (Officina libraria, di Marco Jellinek e Paola Gallerani) e stampato benissimo a Firenze. Evviva. È un adeguato supporto a una mostra che più ci si scava più si svela interessante e sorprendente. Ad esempio non sapevo che questa importante serie di “ritratti” di Cristo siano satti sempre un po’ tenuti ai margini del catalogo di rembrandt. Per questo nelle monografie non capita mai di vederli. Eppure i documenti parlano chiaro. Sentite questo: nell’inventario fatto nel 1656 dopo che Rembrandt si era rivolto al tribunale per evitare il fallimento, risultano appesi in casa sua ben tre di questi “ritratti”. Il notaio è preciso anche nel dire in quali stanze si trovassero e nel riferirli proprio al maestro. Il terzo in particolare lo decrive così: «Een Cristus tronie nae’t leven». Cioè, «una testa di Cristo dal vivo». I curatori traducono «d’après nature». La cosa ha creato un po’ d’imbarazzo nei critici, che o hanno tralasciato quel “nae’t leven”, o l’hanno interpretato come “a grandezza natura”. Invece letteralmente il notaio intendeva dire che quella testa di Cristo era stata fatta con “un modello vivente”. Non è un Cristo immaginato quello di Rembrandt. È un Cristo vero, come se sentisse la necessità di renderlo per sé vicino e visibile nel momento in cui la Riforma ha fatto piazza pulita delle immagini, della devozione e soprattutto della presenza di Cristo sull’altare. E proprio perché obbedisce a una necessità personale, che è anche un Cristo semplice, umile nei suoi atteggiamenti, quasi clandestino. Un Cristo personale, visto che dalla scena pubblica come volto era stato bandito. Proprio per questo tanto intenso. Seymour Slive curatore della mostra parla di un Cristo che colpisce per «la sua umiltà, la sua docezza, la sua vulnerabilità». È la miglior sintesi possibile.

Rembrandt, Cristo a tu per tu

È presentata in modo magistrale la mostra sui volti di Cristo di Rembrandt al Louvre. L’home page del sito c’è un primo piano ravvicinato del Volto di Cristo arrivato da Filadelfia. Un’immagine di quelle che non si dimenticano, per una densità umana che è pari alla densità della materia pittorica di Rembrandt. Cristo ha la bocca socchiusa. Il suo sguardo è teso verso un punto – un qualcuno – che non conosciamo. Con chi sta parlando? E di cosa? Non sta facendo discorsi di quelli che è meglio appuntarsi per poi riversarli nel Vangelo… Sta parlando a tu per tu di una cosa che lo interessa, che gli sta a cuore. È lì per capire, più che per spiegare. Per ragionare più che per predicare.

Non sta usando nessuna delle leve ad effetto che pur avrebbe a disposizione. Il di più che porta è un di più di comprensione, di profondità umana.

È un Cristo quotidiano come pochi s’erano visti nella storia della pittura. E il montaggio della mostra parigina accentua proprio questo approccio rembrandtiano a Cristo: un Cristo che parla più a un “tu“ che a un “noi”. Così prolifera questo genere dei Volti di Cristo, che non sono tanto immagini di devozione, ma immagini di un compagno di strada. Una presenza contemporanea che si palesa nella quotidianità. Nell’ultima sezione (ho appreso la cosa dalla recensione di Le Monde), questi volti sono interrotti dal ritratto di un giovane ebreo. Come volessero farci pensare che l’interlocutore di Cristo potesse essere uno come lui. Non la folla che pur lo inteneriva, ma lui, un singolo, intercettato magari per caso, ma con il quale il discorso era andato molto a fondo…

E i vivi parean vivi. Ricordo di Luciano Bellosi

Non ho mai avuto la fortuna di conoscere Luciano Bellosi, morto martedì, se non in occasioni di alcune telefonate, una in particolare per un’intervista che gli feci prima della grande mostra su Duccio a Siena nel 2003. L’ho conosciuto molto di più attraverso le sue pagine, che mi sono sempre sembrate all’insegna di una limpidezza di pensiero e di un grande senso civile rispetto alle cose che di volta in volta studiava. Ne ritrovo lo spirito in queste parole che mi disse a sintesi del suo pensiero su Duccio: «Per me la bellezza di Duccio si fonda sulla serietà e sulla convinzione. Ha visto con i suoi occhi la potenza della rivoluzione giottesca, l’ha assimilata a modo suo senza riserve mentali, ma ha avuto la forza di restare se stesso. Ha proiettato nell’intensità dei colori, come in quei rossi vinati e scuri, il proprio stupore per il reale. Ma non ha mai smarrito il senso dell’equilibrio. La profondità di accenti non è mai andata a discapito della raffinatezza».

Mi aveva appassionato il suo procedere sempre così persuasivo e logico nel riconsegnare a Giotto le scene con le Storie di Isacco nella Basilica di Assisi, dove spiccava quella indimenticabile figura di Giacobbe, con l’occhio teso, quasi puntato a ipnotizzare il padre e a nascondere l’inganno.

Sempre a proposito di Giotto ero annotato queste sue parole, riferite al Crocifisso di Santa Maria Novella «per la prima volta in pittura, le forme e le posizioni di un vero corpo umano […], il dolore e la morte non si traducono più in una forma araldica».

E poi come non sentirsi grati a Bellosi per aver scelto per titolo alla sua raccolta di scritti sulla pittura del Due e Trecento E i vivi parean vivi, titolo ripreso dal versetto del 12 del Purgatorio, quando Dante passava davanti ai bassorilievi che rappresentavano le vicende dei superbi.

Unica vera amarezza, che un libro stupendo come La pecora di Giotto (Einaudi, 1985) sia vergognosamente fuori catalogo e assolutamente introvabile. Lo si può leggere qui in pdf.