Riprendo dopo un lungo sonno, o almeno ci provo. Lo faccio con una semplice citazione intercettata oggi dai “Quaderni azzurri” di Aldo Rossi (n. 45, 4 aprile 1991 – luglio 1991). «Chiedersi se qualcosa comincia o continua. Un cominciamento o una continuità. Che tutti vorrebbero un cominciamento anche se questo urta la continuità. “Consurgens”. Pensavo e a lungo all’iscrizione della Chiesa di fronte allo studio, Santa Maria alla Porta. “Ascendit quasi Aurora Consurgens”. Evidentemente è tratta dal Cantico dei cantici ma la sua composizione mostrava l’ignoranza di molti. Primo confondere “ascendere” con “assumere” cioè l’Assunzione è il salire, Maria (assunta) è l’eletta che entra nel regno dei cieli (Virginis assumptio), in un certo senso essa è ammessa in questo Regno mentre l’Ascensione è il ritorno alla propria origine celeste “dies ascensionis in coelum domini nostri Jesu Christi”. Ma anche sembrava che quel “consurgens” come l’Aurora indicasse uno stato in cui il salire distruggeva la propria immagine come l’aurora che sorge nel cielo (l’aurora dalle dita di rosa) che nel sorgere si annulla e scompare come se quel “consurgens” fosse un sorgere per disperdersi nel cielo. Del resto consorgere mi sembra scomparire nelle lingue latine».

Archive for the ‘architettura’ Category

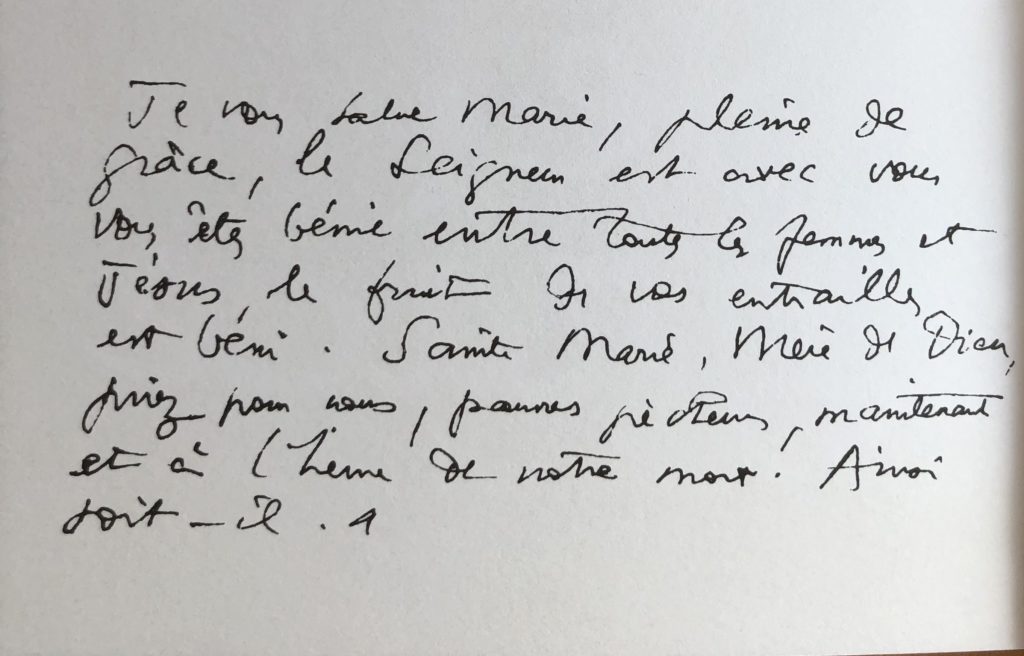

Le Corbusier e il “Je vous salue Marie”

Tornato dopo tanti, tanti anni a Nôtre Dame de Haut, mi sono ritrovato davanti alla stessa sensazione di un’inesplicabilità di questo capolavoro. Come da una mente chiara, capace di riportare tutto alla verificabilità di una misura, poteva essere scaturita un’idea architettonica che sembra più l’esito di un lasciare andare la mano?

Per dirla in parole diverse, qui lo spirito (sempre luminoso) di calcolo sembra lasciar spazio ad una grazia. Si è sempre detto che Le Corbu è stato conquistato dalla posizione destinata alla cappella («Il paesaggio, i quattro orizzonti. Autentico fenomeno di acustica visuale. Questi paesaggi dei quattro orizzonti sono una presenza. Sono degli invitati»»): la forma della cappella, determinata dalla memoria di un altro elemento naturale («Un guscio di granchio raccolto a Long Island nel 1946: diventerà il tetto della cappella»), conferma questa tensione ad un’armonia con il paesaggio.

Mi sembra però ci sia un altro fattore che Le Corbu tiene sotto traccia, anche se alla fine emerge in tanti dettagli, pieni di pudore. È il fattore mariano. Si sa dell’intitolazione della Cappella, che sposa devozione mariana e topografia (“de haut”). Le Corbusier sembra lasciarsi prendere per mano: è lui a scrivere di suo pugno le litanie sulle vetrate («dicono le lodi della Vergine»); è lui a prendersi cura della statua posizionata tra due vetri dietro l’altare, su una base girevole in modo da poter essere centrale anche in occasione delle funzioni tenute all’esterno. Sulla porta maggiore sono impresse le immagini crete da lui che fanno riferimento all’Annunciazione (lato esterno) e all’Assunzione (lato interno). In un libretto trovato nel piccolo bookshop, che raccoglie disegni e appunti diaristici di Le Corbu, c’è la riproduzione dell’Ave Maria trascritta a mano dall’architetto; «pleine de grâce» è ribadito a caratteri cubitali nella pagina a fianco e la grafia riflette una grazia percepita.

Il suono stesso del nome di “Marie” sembra ispirare le soluzioni architettoniche. Questo spiega la dimensione di intimità che la cappella trasmette, pur nelle sue prospettive audaci. «È un’intimità che deve irradiarsi su ogni cosa», scrive Le Corbu. E che si irradia anche su ogni persona. Mi viene da supporre che all’origine dell’idea della Cappella ci sia una commozione “mariana”, che conferisce quella dimensione di mantello aperto sotto il quale chiunque trova rifugio (del resto il mantello dell’iconografia della Madonna della Misericordia non è figlio di un pensiero architettonico?)

Casa Zentner di Carlo Scarpa

Un bizantino a Zurigo

Dalla collina di Doldertal si può scorgere l’azzurro del lago di Zurigo. Deve essere stato un dettaglio non secondario nella scelta di Savina Rizzi e di suo marito René Zentner che nel 1963 avevano acquistato qui una villa con giardino di inizio 900. Da subito l’intenzione era quella di farne un qualcosa di completamente diverso, affidando il progetto di rinnovamento a Carlo Scarpa. Infatti il rapporto tra l’architetto e la padrona di casa infatti era profondo e di lunga data. Portando Scarpa a Zurigo Savina si portava un pezzo importante e significativo della propria storia personale.

Savina Rizzi, nata ad Udine, nel 1951 aveva sposato in prime nozze Angelo Masieri, architetto, figura chiave nei primi anni di Scarpa, il quale non essendo laureato aveva difficoltà a firmare progetti ed era stato anche accusato di esercitare la professione illegalmente. Con Masieri aveva realizzato alcuni edifici, come la sede della Banca Cattolica del Veneto a Tarvisio e Casa Giacomuzzi a Udine. Il loro era un rapporto maestro-allievo iniziato negli anni dell’università negli anni ’40 e poi evoluto in una vera collaborazione professionale. Inoltre la famiglia di Masieri era titolare di una ditta di costruzioni e a Scarpa, che fino a quegli anni aveva costruito poco, quella relazione aveva aperto occasioni preziose per sottoporre i suoi progetti alla prova dei cantieri.

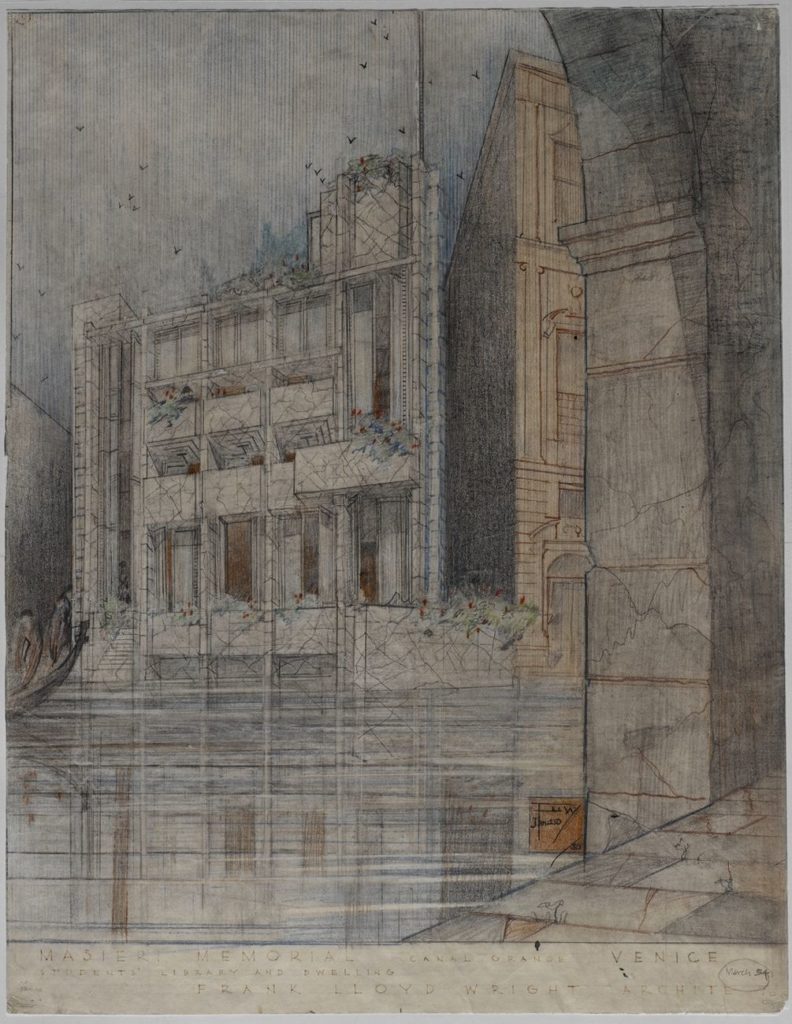

La famiglia Masieri era anche proprietaria di un palazzotto in “volta di Canal”, cioè all’innesto di Rio Foscari con il Canal Grande. L’idea audace di Angelo e Savina era quella di affidarne la ristrutturazione a Wright, il grande architetto al quale Masieri stesso e Scarpa si erano apertamente ispirati nella soluzione a sbalzo dell’edificio di Tarvisio. Nell’estate del 1952 i due sposi erano dunque volati negli Stati Uniti per proporre a Wright il progetto. Purtroppo, prima ancora di incontrarlo nel suo studio Wisconsin, un grave incidente d’auto aveva mandato all’aria tutti i loro piani: Angelo Masieri ci aveva rimesso la vita mentre lei era rimasta ferita. Appena rimessasi Savina aveva però voluto realizzare il sogno del suo sfortunato marito. Anche Wright aveva accettato di proseguire nell’incarico. Intanto la destinazione del palazzo era cambiata, diventando da residenza per la famiglia Masnieri, a Fondazione intitolata allo sfortunato architetto, costituita per offrire ospitalità agli studenti fuorisede di architettura iscritti allo Iuav. L’architetto americano nel 1953 aveva fatto avere i primi progetti che prevedevano anche una nuova facciata per l’edificio, contiguo al ben più imponente Palazzo Balbi. «Sorgerà dall’acqua come un fascio di grandi canne, che si vedranno al di sotto dell’acqua stessa», aveva scritto Wright, accompagnando quei primi disegni. La facciata “a transenna” era infatti scandita da sostegni marmorei che si sviluppavano in verticale per tutta l’altezza, dando la sensazione di un’architettura vibrante e infinita.

La notizia arrivò a Venezia provocando però un maremoto di polemiche, innescate da Antonio Cederna e da Italia Nostra, che erano su posizioni rigidamente conservative. A difesa del progetto di Wright erano scesi invece in campo tanti importanti nomi dell’architettura, guidati da Bruno Zevi che aveva voluto dedicare un numero della rivista “Metron” alla questione, con scritti di Nathan Rogers, Giuseppe Samonà, Alfonso Gatto e in particolare di Sergio Bettini. Bettini nel suo intervento (davvero meraviglioso: è stato ripubblicato proprio quest’anno in “Tempo e forma”, Quodlibet) parlava di un progetto che aveva «qualcosa di magico, di incantato, come un’apparizione» e si augurava che Venezia non smentisse se stessa, tradendo «il coraggio dell’occasione, che ha costituito la sostanza più profonda della sua vita nei secoli». Tutto inutile: nel 1955 la Commissione igienico-edilizia bocciava il progetto. Così l’intervento di Wright si iscriveva all’elenco delle occasioni perdute, come sarebbe accaduto al progetto del nuovo ospedale di Le Corbusier (1959) e al Palazzo dei Congressi di Louis Kahn (1969).

Savina Rizzi comunque non aveva nessuna intenzione di arrendersi e anni dopo, nel 1968, aveva affidato il progetto della Fondazione Masieri a Carlo Scarpa, che naturalmente intervenne sugli interni lasciando intatta la facciata. Prima però Savina aveva chiesto a Scarpa di portare a termine il laborioso e curatissimo progetto della villa di Zurigo, città dove era andata ad abitare con René Zentner, suo secondo marito. Villa Zentner ha avuto un destino discreto, nonostante si tratti dell’unico progetto di Scarpa fuori d’Italia; per volontà dei suoi stessi proprietari è stata poco esibita, visitata raramente da altri architetti, ma in compenso è stata custodita in questi anni con molto scrupolo. La si riscopre oggi grazie ad un libro che ricostruisce la vicenda costruttiva, allargandola alle affascinanti e combattute circostanze che ne sono la premessa (Davide Fornari, Giacinta Jean, Roberta Martinis, “Carlo Scarpa. Casa Zentner a Zurigo: una villa italiana in Svizzera”, Electa architettura, 206 pagine, 45 euro).

È un’impresa complessa quella in cui nel 1963 si avventurano Scarpa e i suoi committenti. La distanza pesava, in particolare per un architetto per il quale il dettaglio ha una importanza decisiva. Alla fine risulterà risolutiva la determinazione di René Zentner nel vincere le rigidità delle varie commissioni che dovevano via via approvare il progetto. E risulterà soprattutto decisiva l’intesa, quasi una complicità, tra Savina Rizzi e Scarpa stesso. Come scrive Roberta Martinis, Casa Zentner diventa «un progetto esistenziale per un “residuo affettivo” lontano… un aristocratico atlante per figure dell’identità di Savina». Al cuore di questo operazione c’è naturalmente la memoria di Venezia, che vive ovunque, nella concezione degli spazi, come nella scelta dei materiali. È una memoria fluida, che non si irrigidisce mai in scelte dogmatiche ma che si configura come ritmo, come libertà nelle soluzioni. «I percorsi tra gli spazi hanno una precisa sequenza che ricorda quella della città di Venezia, in cui strette calli conducono a grandi spazi aperti», riporta in una breve testimonianza Theo Senn, architetto che era stato al fianco di Scarpa sul cantiere. «Il salone centrale è come piazza San Marco, da cui si sporge un pontile che porta all’esterno». Per il pavimento dello stesso salone Scarpa disegna un parquet come fosse un tappeto ligneo, con “corsie” larghe 110 cm, e un ritmo sincopato di liste chiare e liste scure. I pilastri del salone incorporano una piastra di marmo Clauzetto incrostata con motivi astratti, che nasconde un complesso meccanismo di illuminazione. «Presenze luminose in maschera», le definisce nel suo testo Roberta Martinis. Nonostante l’affidabilità dell’impresa svizzera titolare del cantiere, Scarpa appena può impone i suoi artigiani e fornitori veneziani: le tessere del mosaico per l’esterno, color oro bianco e oro, arrivano dalla ditta Donà di Murano, veri tocchi di un preziosismo bizantino. Le forniture di marmi, tra cui il paonazzetto usato per il bagno personale di Savina, arrivano dalla ditta di Luciano Zennaro. La partita più complessa era stata quella degli intonaci; Scarpa voleva finiture a calce che però avevano sollevato le perplessità dei responsabili dell’impresa svizzera. Per questo alla fine l’architetto coinvolse il suo fidatissimo Eugenio De Luigi. Per i soffitti la scelta era caduta sullo stucco veneziano speciale, che restituisce vibrazioni luminose simili a quelle dell’acqua della Laguna. Per le pareti invece aveva optato per una lisciatura a grassello che nella finitura inglobava, non a caso, piccoli granelli di “sabbia blu”.

Questo articolo è stato pubblicato su Alias il 21 novembre 2020

Le Corbu con gli occhi di Peter Doig. L’essenza drammatica della Cité radieuse

Lo annuncia già il suo nome: Briey-en-Fôret. Briey è un piccolo centro al Nord Est della Francia, cittadina un tempo a forte vocazione mineraria, circondata da grandi boschi. Qui la municipalità nel 1957 venne tentata da un progetto utopistico, per dare casa a minatori e operai delle sue industrie siderurgiche: chiamò Le Corbusier proponendogli di costruire una nuova variante dell’Unité d’habitation inaugurata nel 1952 a Marsiglia. Sarebbe stata la terza, dopo quella già in cantiere a Nantes.

L’architetto fu subito conquistato dal contesto per via di quella grande foresta demaniale che avrebbe circondato il nuovo edificio. Edificio che era già tutto nella sua testa: «Dalle finestre si vedrà l’ondeggiare degli alberi; qualche passo più in là si scende in un piccolo valloncello delizioso attraversato da un corso d’acqua: faremo un lago, un giorno. L’Unité di Briey-en-Fôret sarà davvero come il nome suggerisce».

La prima pietra venne posata il 4 marzo 1959. Nel 1961 il cantiere era concluso e 339 nuovi appartamenti attendevano i loro inquilini. Tra loro anche il futuro sindaco, Guy Vattier che ricorda così quegli inizi: «Erano appartamenti con un buon isolamento termico e fonico. Regnava una vita straordinaria, con un mix di abitanti molto diversi: ingegneri, insegnanti, operai e medici. A loro si aggiungevano gli americani della vicina base aerea della Nato, che stavano sempre con le porte aperte. Era veramente un agglomerato umano come quello sognato da Le Corbusier». Nei 17 piani dell’edificio, che era lungo 110 metri, si erano accasate quasi 1500 persone. Ogni famiglia in un appartamento caratterizzato da un colore diverso, per spaccare l’uniformità cromatica del cemento armato grezzo, elemento principe nella chimica costruttiva delle Unité d’Habitation. Avrebbero dovuto esserci anche un asilo sul grande terrazzo e un supermercato: ma i due progetti finirono nel dimenticatoio, contro la volontà di Le Corbu.

Era il primo segnale di un vacillamento che avrebbe portato l’Unité sull’orlo di un declino irreversibile. I primi a lasciare gli appartamenti (ne occupavano ben 50) furono i soldati americani con le loro famiglie, dopo che nel 1966 la Francia aveva deciso di uscire dalla Nato. Nel frattempo anche la filiera siderurgica era entrata in crisi e Briey si trovò a fare i conti con una vera emorragia di popolazione. Progressivamente altri appartamenti vennero lasciati dai loro inquilini. La situazione precipitò al punto che nel 1983 tutto l’edificio, ritenuto pericoloso, fu chiuso e gli ingressi murati. Fu presa in considerazione addirittura l’idea di demolirlo, sinché nel 1987 la proprietà passò all’ospedale della cittadina, dietro il pagamento simbolico di un franco, con il progetto di portarvi la scuola di infermieristica. Era il segnale di una timida rinascita, a cui avrebbe lavorato con intelligenza e passione un’associazione locale, Premiére Rue, nata per iniziativa di un gruppo di architetti, con lo scopo di promuovere e valorizzare il grande edificio di Le Corbu. Il peggio era scongiurato, ma tanto era ancora il lavoro da fare.

Erano stati proprio i responsabili di Premiére Rue ad invitare Peter Doig nel 1991, insieme ad un gruppo di artisti, per discutere come ristrutturare i primi tre piani dell’edificio. Doig, scozzese, nato nel 1959, oggi è uno degli artisti più quotati al mondo, prese subito a cuore il destino di quell’edificio sfortunato, rendendosi anche disponibile a lavorare, per ripulire parti di cemento dagli strati di pittura. In realtà, forse a dispetto dei promotori dell’iniziativa quello che aveva colpito Doig era una sensazione fortemente drammatica: la grande costruzione che emergeva in mezzo alla grande foresta di Briey gli appariva come un «edificio- teschio, bianco osseo, che parla con i suoi vuoti». Una sensazione che lui stesso avrebbe paragonato con quella ricevuta visitando la città-isola di Suakin, in Sudan, con le sue migliaia di piccole case crivellate dai continui bombardamenti.

Doig è nato ad Edimburgo ma è presto emigrato con la sua famiglia prima a Trinidad e poi in Canada, luoghi su latitudini così lontane e opposte che hanno allenato il suo sguardo ad orizzonti vasti e impregnati di mistero. A Briey l’orizzonte in realtà era chiuso dalla fitta cortina di tronchi: ma l’apparire al di là degli alberi della massa bianca della costruzione di Le Corbusier aveva provocato una sollecitazione visiva fortissima, dalla quale nell’arco di quattro anni, tra 1991 e 1995, avrebbe ricavato una serie di cinque grandi opere, certamente tra le più emblematiche del suo percorso: una di queste, “Boiler House” (il soggetto in questo caso è l’edificio caldaia staccato dal corpo dell’Unité), è andata all’asta questa settimana da Christie’s con un prezzo di partenza di 13 milioni di sterline.

Le Corbusier è sullo sfondo, eppure è la sua creazione che occupa lo spazio mentale di questa serie di quadri. Doig racconta di aver scoperto la forza fantasmatica di questo edificio, scattando delle immagini in bianco nero, a loro volta fotocopiate e poi montate in un piccolo album. L’idea progettuale sulla quale si erano riversati i rovesci della storia, emergeva da quelle immagini indefinite, ancora più potente, come nucleo di un’utopia ferita. «Sono rimasto sorpreso dal modo in cui l’edificio si è trasformato davanti ai miei occhi da pezzo di architettura in sentimento. All’improvviso è stata tutta emozione», ha raccontato Doig. Sospinta all’indietro, schermata dall’intricato groviglio di alberi che Le Corbusier sognava di poter vedere ondeggiare dalla finestra, l’architettura prende corpo, sviluppa appieno il pensiero da cui è stata generata, che è un pensiero aperto anche ai fallimenti. Le linee certe e bloccate di Le Corbusier (“Concret Cabin” è il titolo di tre quadri di questo ciclo) sono chiamate a misurarsi con le sfocature e l’instabilità visiva degli alberi. In questo modo Doig mette in scena l’architettura come dramma finendo con il renderle davvero onore: è una sorta di servizio che la pittura rende a quella che è sempre stata ritenuta la sorella maggiore nel campo delle arti. Ne era stato maestro Cézanne, le cui case provenzali, quante volte schermate dalla geometria degli alberi, si ergevano nelle retrovie della tela come corpi cubici, muti e senza tempo. Ma per venire a noi, è una logica che vediamo messa in atto anche nei paesaggi urbani di Sironi, dove la pittura impregna le architetture di una densità che popola la città; una logica che riconosciamo anche nella Roma di Scipione, con i suoi edifici ad altissime temperature, infiammati dagli stridori della storia. Quello di Doig è dunque come un nuovo capitolo di questa storia dove pittura e architettura giocano un duello che conosce solo vincitori.

Gubbio, pietra per pietra

L’Italia va sempre setacciata con la massima attenzione. Ho avuto la chance di una giornata a Gubbio, e non c’è come il muoversi a piedi, in lungo e in largo per capire a fondo la “chimica” che rende straordinario un luogo come questo. A Gubbio non ci sono grandi quadri o grandi cicli che “distraggono”. È il contesto così che assorbe giustamente tutta l’attenzione. Un contesto in cui l’architettura la fa da padrona, esaltando un topografia impossibile. C’è dell’orgoglio in questa sfida. Un orgoglio municipale che porta a creare la grande piazza che non c’era, appoggiandola ad un pendio scosceso: guardando da sotto, si scorge un potente segno di Roma negli arconi colossali che reggono la spianata. Un segno che incrocia in modo inedito le vertigini del gotico. La scala del palazzo dei Consoli di Angelo da Orvieto, è come un artiglio allungato sulla piazza (la firma dell’architetto è orgogliosamente sul portale); il palazzo poi si alza spavaldamente come un grattacielo tutto di pietra (idem, per quello di fronte, che fa da sentinella della piazza ad est); all’interno il salone si alza colossale: doveva accogliere le adunate del popolo nella stagione della democrazia comunale. Per capire le ragioni di tanta enormità bisogna salire alla sala che accoglie le Tavole Eugubine (la stele di Rosetta dell’antico umbro): lì si legge che una volta ritrovate nel 1456 vennero comperate dal Comune di Gubbio e subito consacrate (e custodite) come memoria e fonte di una storia di cui ci si sentiva orgogliosamente il prolungamento. È un senso di appartenenza che detta le regole di questo gotico sfrontato.

Si può scendere nei dettagli di questo gotico tanto monumentale quanto ardito, ma poi il percorso di Gubbio viene prodigiosamente spazzato dalla pulizia mentale del duca Federico, che qui nacque (e qui fece nascere l’attesissimo erede). Il Palazzo Ducale, inerpicato in alto, costruito rigorosamente secondo i crismi urbinati dalla coppia Laurana – Francesco Di Giorgio, è un’intromissione che non lacera affatto il tessuto di Gubbio, ma sembra portarlo alla sua naturale evoluzione. È la quadratura di tutte le intemperanze del gotico. Un palazzo senza sbavature, con il modulo della mattonella quadrata e incisa che fa da cellula genetica (il “tipo” lo avrebbe definito Aldo Rossi). La geografia di Gubbio non lascia spazio per un cortile a quattro lati di arcate; così quello verso la montagna è un muro, ricamato in alto da una sequenza di arcatelle che sembrano la tastiera di un pianoforte. Il cortile stesso, sempre per costrizione di spazi, è disegnato a trapezio, e sopra il lato di ingresso si vede sbucare la cuspide della facciata del vicinissimo Duomo. Ha un interno, a navata unica, che si distende in dieci stupende arcate di un gotico di ampio respiro. Verso est la città si allunga, senza variazioni urbanistiche, come un’addizione urbinate: i portoni si allargano, esaltando l’innovazione con il contorno di bugnato (la Gubbio gotica aveva invece le “porte del morto”, strette e sollevate di qualche gradino dal piano della strada…); le finestre si inquartano, con tanto di aggiunta di cornice di arenaria a sottolineare la ritrovata appropriatezza della forma.

Se andate a Gubbio, setacciatela pietra per pietra. Ne vale la pena…

La chiesa di vetro senza vetri

Devo a Giulio Barazzetta questa perlustrazione: a Baranzate stanno restaurando la “chiesa di vetro” di Mangiarotti – Morassutti – Favini. Un restauro radicale che protato a denudare l’edificio, smontando tutte le pareti di vetro (parete continue) per ricomporre in un’azienda veronese quell’intercapedine bianca che con il tempo si era molto degradata. Così oggi arrivando si vede solo la struttura nella sua radicale semplicità e arditezza. I quattro agili pilastri infatti non sono messi sul perimetro, proprio per permettere la parete continua. La tettoia s’allunga sottile e filante, con i terminali a croce progettati da Favini. Il tutto su un podio che alza timidamente la struttura. E la sensazione è di un qualcosa che è essenziale, razionale ma è reso leggero soprattutto da una gentilezza di rapporti. È affascinante vederla, perché se ne capisce quanto fosse intrinseca l’idea di “povertà” nella concezione di questo edificio (il che l’assimila alla contemporanea chiesa della Moadnnoa dei Poveri di Figini e Pollini). Povertà sta anche nel far perno su un’unica idea, e far sì che tutto ruoti attorno ad essa. La chiesa di vetro senza vetri parla proprio di quella sola idea, scopre le sue carte, anzi la sua carta. Andate a vederla prima che i vetri tornino pudicamente a rivestirla.

Il romanico made in Angelo

Sfoglio un libro che un amico, che da poco ci ha lasciati, mi aveva regalato un paio d’anni fa. Un libro che a riprenderlo in mano mi sembra uno specchio nitido di quello che lui è stato. Si intitola Pietre color delle acque e ripercorre i gioielli del romanico nel territorio del lago di Como. Sfogliandolo, capisco che per chi l’aveva scritto, l’amico Angelo Sala, questa era una questione d’amore: amore per quelle pietre e per la loro storia, amore per chi le aveva immaginate prima e poi messe una sull’altra con un senso di armonia che rende leggero il loro peso. È un romanico lieve come un canto quello lariano. È un romanico “chiaro” e mai cupo. Un romanico pacificato.

È l’amore alle cose che aiuta a farne capire la bellezza anche agli altri. E questo il libro di Sala lo trasmette pagina per pagina, immagine per immagine. Mi piace rileggere l’inizio, inevitabilmente manzoniano, che con un trasporto pieno di orgoglio, spiega l’origine degli autori di quelle meravigliose perle che si specchiano nel più bel lago che (per me) ci sia. «Il territorio compreso tra il Lario e il Ceresio è il luogo di origine di quei lavoranti edili, capimuratori e scalpellini, poi divenuti architetti e scultori, che dai tempi più remoti del Medioevo andarono diffondendosi in tutta la penisola e in diverse parti d’Europa, cumulativamente noti sotto la denominazione di maestri comacini».

Vedere associate categorie così “manuali” ai gioielli che scorrono tra le pagine, dice tutto della natura di questi edifici, di quella bellezza che si dispiega sempre nella massima semplicità delle soluzioni costruttive. Sono la riprova di cosa possa nascere da una “mano che pensa”, per riprendere la magnifica formula coniata da Richard Sennett.

Ma devo ad Angelo un tuffo in quello che è una delle architetture che sin da quando l’ho vista da ragazzo mi è sempre rimasta impressa nella memoria. È la chiesa di santa Maria del Tiglio di Gravedona, così elementare, così snella nella sua possanza. E anche così eclettica per quel variare di stile tra facciata e torre del campanile (nella foto). Ma quel che è indimenticabile è l’interno, giustamente fotografato a doppia pagina, con un’aula unica, altissima, massiccia, con i muri che si alzano indisturbati e padroni dello spazio. Non ci sono quasi finestre, per dare più stabilità all’edificio, o forse per dargli più forza. Potente e insieme famigliare.

Poi da Gravedona di pietra in pietra Angelo mi ha portato anche a Lasnigo, al campanile di Sant’Alessandro, quello che per Testori era l’ombelico del mondo: il paese di sua mamma. Il san Lisander attorno al quale immagina l’ultimo suo testo, la stupenda Mater Strangosciàs…

Kiefer, tre settimane in convento

Scorrendo il catalogo (bello) della mostra di Kiefer ai Magazzini del Sale a Venezia ho scoperto che l’artista tedesco aveva preso la decisione di dedicarsi all’arte dopo un ritiro di tre settimane al convento domenicano di La Tourette, progettato da Le Corbusier. Era il 1966: visse quel periodo in una cella come ospite dei monaci. Voleva semplicemente «riflettere in tutta tranquillità sulle grandi questioni». Allora Kiefer era uno studente di legge e di lingue romanze. Non passò molto tempo da quel soggiorno perché decidesse di dedicare le proprie energie all’arte.

Non mi stupisce che una decisione così sia maturata in un luogo denso di una potenza monumentale impressa dal genio di Le Corbusier. La Tourette per me resta una delle architetture più impressionanti del 900. Un quadrilatero che ha l’aspetto della fortezza, luogo di concentrazione rara. Un luogo quasi brutale, nel suo tagliar fuori il mondo. Ma anche nel suo imporsi al mondo. Mi è sembrato del tutto logico quindi che in un luogo così si potessero maturare decisioni come quella presa da Kiefer.

Lo scrupolo di Le Corbusier

Le Corbusier a Pier Luigi Nervi, 12 settembre 1960: «Mi renderebbe grande servigio e la pregherei anche, sempre se è d’accordo, di prenotarmi in tempo utile anche tre camere d’albergo singole, senza fronzoli, senza lussi, visto che dovremo solo dormirci» (una lettera pubblicata oggi da Repubblica e custodita negli archivi del MAXXI. Le Corbusier voleva venire a Roma a vistare le strutture olimpiche, a giochi conclusi). Nella lettera si legge anche : «Ho uno scrupolo che è una regola della mia vita: è ogni volta possibile fare meglio».

Altro che archistar…

Un mea culpa sulla Sagrada Familia

Sul nuovo numero di Domus c’è un servizio spettacolare sulla Sagrada Familia. Il testo è di un architetto catalano Oscar Tusquets Blanco che è un grande e quanto mai raro, atto di onestà intellettuale. Tusquets Blanco negli anni 60 era stato firmatario di una petizione di intellettuali contro la continuazione dei lavori nell’edificio (tra i firmatari c’erano anche Bruno Zevi e Argan). Oggi l’architetto è entrato nella cattedrale finita e consacrata da Benedetto XVI e ha ammesso che quella petizione era sbagliata. «È Gaudì allo stato puro», ha scritto. «Devo ammetere di essere rimasto sbalordito». E si è dato una spiegazione di come i costruttori di oggi abbiano saputo applicare la volontà dell’architetto: «La fedeltà di questa ricostruzione è stata favorita dal fato che, nonostante la sua apparenza aleatoria, quest’opera si basa su delle rigide geometrie». Anche gli errori e le cadute sui particolari «non riescono a sminuire l’immensa qualità del monumento».

Tusquets accenna anche al problema dei portali: «Il genio di Gaudì aveva risolto il problema, sfiorando il kitsch, nella facciata della Natività con quei muri che si increspano formando delle figure, molte delle quali ottenute prendendo a modello persone e animali reali (George Segal mezzo secolo prima)». Ora il problema del portale principale resta invece drammaticamente aperto…

Infine: l’architetto laico rende un omaggio al popolo che ha finanziato un’impresa realizzata senza mai chieder un soldo allo stato. In tempi di lamentele diffuse è un bel monito.