I 120 milioni di dollari per una delle quattro versioni dell’Urlo di Munch sono uno sproposito. E questo indipendentemente dal fatto che io giudichi questa “icona” di Munch un po’ troppa sovraccaricata di importanza, con il risultato di essere stata trasformata in una sorta di chiave di accesso interpretativa all’arte del 900 (Munch le realizzò infatti tra 1893 e 1895): il 900 come secolo dell’ansia, della ricerca dell’identità, dello spaesamento dell’individuo. Non sono affatto convinto che questa sia una chiave buona per capire il 900, che al contrario di questa visione depressiva mi è sempre sembrato un secolo ricco come pochi altri di energia e di vitalità, capace di cambiamenti continui e accelerazioni da far girar la testa. Il 900 è il secolo dei fuochi d’artificio assai più che dei fuochi fatui che invasero la testa di Munch nel corso di quella famosa passeggiata a Nizza. Se c’è un’ansia nel 900 è un’ansia molto diversa: quella di non apparire vecchi, di non farsi trovare indietro rispetto al nuovo che avanza. A volte per capire una stagione artistica serve più una cronologia ben fatta di tante, pur acute e intelligenti analisi interpretative (ttanto più se le interpretazioni sono in realtà elucubrazioni). Se si mettono in fila le date dei fatti salienti dell’arte del 900 ci si troverebbe davanti ad una raffica di fatti impressionante, difficilmente conciliabile con l’idea del secolo “depresso” o in cerca di se stesso. Il 900 è piuttosto un secolo vorace, mai sazio, in continua quasi ossessiva fuga da ogni forma di conservazione.

PS: a proposito dell’Urlo, ieri nel corso di una conversazione pubblica a Como che aveva al centro l’opera di Rothko, mi è apparsa chiara l’evidenza che le tele di Rothko, in particolare quelle del Seagram Palace, trattengano un grido assai più clamoroso, potente ed epocale di quello di Munch. La differenza è nella radice del grido. Che per Munch è tutta psicologica e quindi individuale, mentre per Rothko si genera da una sorta di capacità di calamitare e di “contenere” formidabili tensioni della storia. Il risultato è che l’urlo di Munch si esaurisce là dove inizia, mentre quello di Rothko è come un “rombo incatenato” che continua a far tremare i muri e a tenere sotto pressione chiunque lo affronti con lo sguardo.

L’Urlo di Munch, sovrastimato non solo nel prezzo

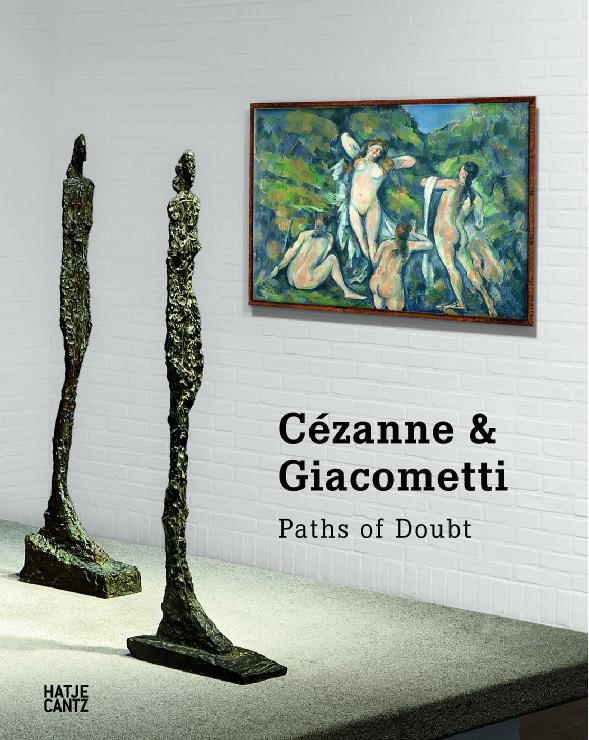

Da Cézanne a Giacometti, e viceversa

Per soli 19,90 euro ho comperato il catalogo di una mostra che non so quanto avrei dato per poter vedere. È quella su Cézanne e Giacometti organizzata nel 2008 dal Louisiana Museum vicino a Copenaghen (tenetelo d’occhio, è uno dei più dinamici d’Europa). “Percorsi del dubbio” era il titolo della mostra che stabiliva dei confronti e dei paralleli per generi davvero perfetti. Ma la cosa interessante di questa mostra è che non era una mostra come da logica ci aspetterebbe a senso unico: cioè quel che di Cézanne vive in Giacometti. Quel che Giacometti ha preso da Cézanne (in mostra c’erano tutti gli studi del maestro di Stampa sulle opere di quello di Aix: sorprendentemente tanti). No, qui l’obiettivo è stato rimettere in circolo tutto: quindi di ri-guardare Cézanne dopo aver messo gli occhi su Giacometti. Sarebbe stato bello vedere il tutto dal vivo, ma già sfogliando il catalogo ci si accorge come non si sia puntato mai su paralleli facili, ma sul portare a galla intese più profonde. Così si sviluppa una dinamica per cui uno sguardo su Giacometti porta ad averne uno più profondo su Cézanne e viceversa. Quello che colpisce alla fine è la contiguità tra loro due, per cui il passaggio da una Sainte Victoire a una veduta di Stampa avviene senza sobbalzi, come se tutt’e due appartenessero a una stessa geografia mentale. Dovessi dire (con molta superficialità) quale sia questa geografia, mi viene da collocarla in quella zona dell’umano in cui l’ansia non smette di essere tale, ma trova un istante quasi epifanico che la porta oltre se stessa. Sono visioni fragili, acuminate che trovano un istante (un istante solo) di stabilità. Costruzioni improbabili che trovano non si capisce per quali strade un punto rapidissimo ed evidente fugace di equilibrio. È questa grandezza senza certezze che avvicina Cézanne e Giacometti a farne nel nostro immaginario, due fratelli (un’idea che la mostra ha riassunto efficacemente in quella “&” che lega i due protagonisti; più che una semplice congiunzione).

Guardando ammirato il portico di San Lorenzo

Osservavo ieri, ammirato, le colonne del portico di San Lorenzo fuori le Mura a Roma. Bellissime, con quelle scanalature che salgono a spirale, con un motivo che è un dolce richiamo a un senso umano di eternità. Finiscono con un capitello ionico impreziosito da un lavoro di traforo. Sopra c’è un’architrave con motivi decorativi a mosaico, che sembrano un paramento a festa. C’è un punto di pace in certe architetture: e lo capisci quando scopri che non smetteresti mai di guardarle. Sono architetture nate “giuste” che quindi tengono questa loro cifra, nonostante il lavorio a volte pesante del tempo. Le architetture nate “giuste” in genere non sono mai frutto di intuizioni geniali, ma sono idee che si mettono nella scia di cose che già esistono, o che addirittura si adattano docilmente a situazioni preesistenti. Sono architetture obbedienti. San Lorenzo, con la sua doppia navata, neanche in asse una con l’altra, figlie di due momenti della sua storia (costantiniana e medievale) è un po’ così. C’è in quella chiesa come una trasparenza, una limpidezza che si spiega solo con il fatto che ognuna di quelle pietre è stata messa lì non per dare spettacolo di sé ma per far da riflesso ad un’altra gloria. Nello specifico è quella di cui si sono fatti tramite Lorenzo e Stefano i due diaconi martiri che sono sepolti nella cripta della basilica. Pensavo poi alle colonne della navata medievale, scheggiate dalle bombe del 1945: e quindi come anche il dolore e la fatica dell’uomo fossero comprese in quelle pietre. Pietre ferite, accanto a pietre che “cantano”, come quelle del meraviglioso pavimento cosmatesco. Tutto si tiene quando un’architettura è “giusta”, perché è inclusiva, mai esclusiva. Non teme gli inserimenti imprevisti e a volte violenti della storia. E pensavo anche alla sorpresa che mi fa ogni volta ritrovare nella cappella in fondo a destrauna scarna tela (molto affaticata dal tempo, con l’Elemosina di San Lorenzo) del grande Giovanni Serodine, lombardo in trasferta.

Pensavo a tutte queste cose stando sulla piazza perché all’interno la basilica era strapiena per i funerali di don Giacomo, un sacerdote molto importante per la vita di molti e anche per la mia. E pensavo che quel che stavo guardando aveva una relazione davvero profonda con quello che è stata la sua vita.

Chauvet, e l’arte iniziò a correre come un puledro

Sono andato a vedere il film di Werner Herzog girato nelle grotte di Chauvet. Non un grande film, perché è come se gli mancasse una cifra all’altezza delle cose stupefacenti che mostra (con qualità di immagini non all’altezza). A Chauvet, nell’Ardéche, sul corso del Rodano, ci sono le pitture rupestri pù antiche che si conoscono: databili a 32mila anni fa, molpiù antiche di Lascaux e Altamira. Sono state scoperte nel 1994 da tre speleologi Eliette Brunel-Deschamps, Christian Hillaire e Jean-Marie Chauvet e sono in stato di conservazione tale da sembrare dei murales fatti ieri. Soggetti unici sono animali, quasi sempre in movimento; Herzog dice ad esempio che il bisonte con otto gambe è “protocinema” o “il fotogramma di un’animazione”, mentre le pareti ondulate con cui gli artisti giocavano contribuiscono a sprigionare una vitalità intatta: leoni di montagna, stambecchi, bisonti, frotte di cavalli che corrono. È tutta pittura che “scorre”.

È impressionante davanti a queste immagini (qui ne potete vedere alcune di qualità) pensare quanto sia antico nell’uomo l’istinto a disegnare. Verrebbe da dire che l’uomo iniziò a disegnare prima ancora di parlare. Anche perché il disegno ha un fattore potente: parla anche a chi verrà. È un messaggio lanciato al futuro. Queste pitture sono state fatte nella zona buia della grotta, lontane dall’apertura. E come ha scritto John Berger nel suo libro “Sul disegnare” dobbiamo immaginare che «l’artista conosceva questi animali totalmente e intimamente; le sue mani sapevano visualizzarli al buio».

Scrive sempre Berger: «L’arte, a quanto pare, nasce come un puledro: sa camminare subito. Il talento per l’arte accompagna necessità di quell’arte: talento e necessità arrivano insieme».

Artisti, leggete questa perla di Milosz

Un’escursione fuori dai miei territori. Ho letto il Trattato poetico di Czeslaw Milosz, uscito da poco da Adelphi. Un vero poemetto sul 900: si deduce che per la Polonia la poesia e i poeti sono l’equivalente di quello che per l’Italia sono stati pittori, scultori, architetti. Presenza che invadono gli occhi e “formano” l’anima. Nel Trattato ho intercettato questi versi bellissimi. Che Milosz, in appendice, si premura di spiegare e dissigillare. Per lui la poesia è fatto pubblico. È chiarezza raggiunta per mezzo di evocazione. E la realtà è molto più decisiva delle preoccupazioni formali: un’indicazioe che non vale solo per i poeti.

Eh no lettore, non abiti una rosa:

questo paese ha i suoi pianeti e fiumi,

ma è fragile come il lembo del mattino.

Lo ricreiamo noi giorno per giorno

stimando più ciò che è reale

di ciò che è irrigidito in nome e suono.

Al mondo lo strappiamo con la forza,

troppa facilità non lo fa esistere.

Di’ addio a ciò che è scomparso.

ne giunge ancora l’eco.

A noi tocca parlare in modo rozzo e aspro.

Commento di Milosz: «Il regno della poesia viene strappato al mondo non negando le cose del mondo, ma rispettandole più di quanto a rispettare i valori estetici. Questa è la condizione per creare una bellezza degna di quel nome».

Yves Klein, all’asta una sua “opera totale”

È davvero un’opera totale il quadro di Yves Klein che andrà all’asta a New York il prossimo 8 maggio, con la previsone di superare i 40milioni di dollari. FC 1 (ovvero Fire-Color 1) è pannello tutto orizzontale (144 cm x 299) realizzato da Klein pochi mesi prima di morire, nel freddo gennaio del 1962, in un ambiente messogli a disposizione da Gaz de France. L’opera fa parte delle “antropometrie” di Klein, realizzate con l’ausilio di modelle, che a più riprese appoggiano il loro corpo bagnato o coperto di colore sul pannello, seguendo le precise disposizioni del maestro. La fiamma “sparata” da Klein scurisce le parti che non erano state rese umide dal contatto con i corpi delle modelle. I colori successivamente vanno a completare questo quadro impronta seguendo anche una logica simbolica precisa e “trinitaria”: l’oro sta per il Padre, il blu per il Figlio, il rosso per lo Sprito Santo. Gli stessi tre colori che Klein aveva depositato in un’urna e affidato come ex voto al Santuario di Santa Rita a Cascia.

Il racconto della realizzazione di quest’opera a cui avevano assistito tante persone ha quasi il tono di una performance ultimativa: Klein, già malato, imbracciava la grande torcia lanciafiamme che pesava oltre 40 chili, muovendosi quasi in trance. Le persone lo guardavano come stregate da questa danza che faceva riemergere dal pannello forme e figure che sembravano vinire da un altro tempo; immagini che hanno l’energia di un’impronta. Elementi semplici come l’acqua e il fuoco venivano a combinarsi in figure guizzanti sul pannello come se fossero state liberate dalle catene che le tenevano legate da sempre.

Klein non tocca mai direttamente il suo dipinto. Ma proprio questa distanza rigorosamente rispettata in ogni fase della lavorazione, produce la sensazione capovolta di un totale coinvolgimento anche corporale dell’autore dentro l’opera.

Ho sempre amato Klein per questa sua sperdutezza da naufrago dell’arte; per questa sua pittura fatta di trasalimenti folgoranti e fragili. Sperimenta la bellezza senza mai avere pretese su di lei. E deve far pensare come in lui arte e fede tornino ad incontrarsi, quasi di nascosto, là dove nessuno l’aveva messo in preventivo.

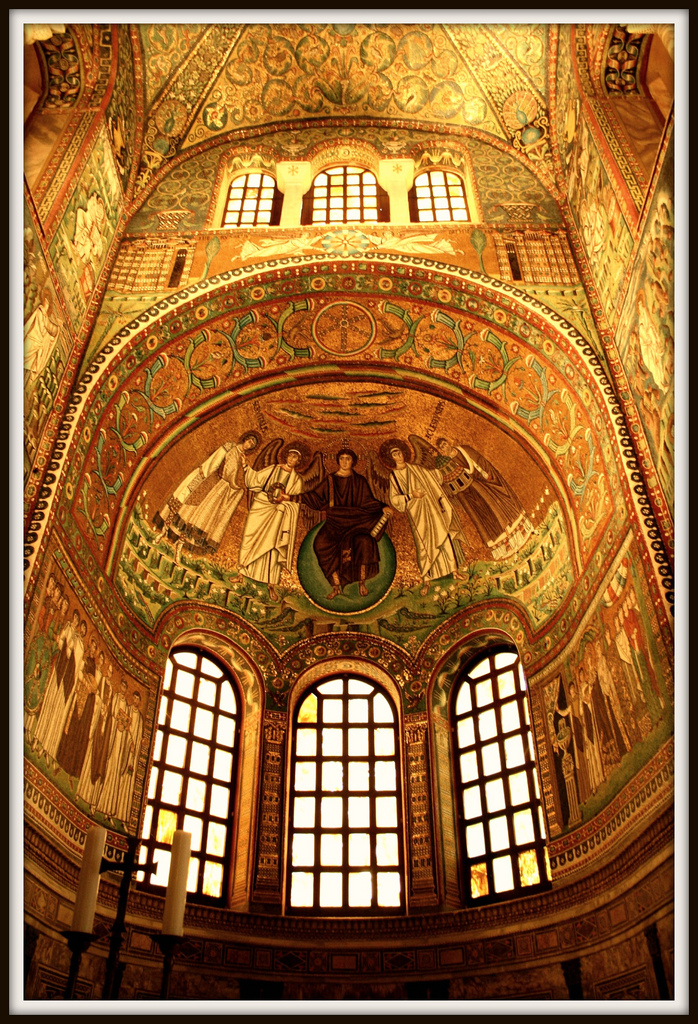

Ravenna, gli asparagi di San Vitale

Seconda visita in poco tempo a San Vitale a Ravenna. È un’occasione obbligata per sguardi non scontati. Per fortuna mi viene incontro un libro casualmente in libreria datato 1935. Ma l’autore è una garanzia, Corrado Ricci. È un libro che ti porta fuori dalla scontatezza, con le sue osservazioni minuziose. Dopo averlo letto capisco che una visita semplice e ben fatta a San Vitale può avvvenire attraverso tre step.

Il primo: il rito d’ingresso dal grande pronao a due porte (quindi non in asse con l’abside). È un rito di disvelamento di una delle più straordinarie architetture del mondo. L’esterno delle chiese ravennati sono sempre scatole di laterizio che non lasciano presagire lo splendore che invece custodiscono all’interno. Dal pronao si è attratti dalla luce dell’ottagono, una meraviglia di spinte convergenti verso il centro (i pilastri triangolari tagliati a tonco di cono nel lato che punta verso l’interno) e di ammorbidimenti con le sette absidiole traforate che si aprono tra un pilastro e l’altro. È un accavallarsi di spazi che si tengono l’un altro, di muri che si aprono e lasciano spazio ad altre organismi architettonici. Non tutto è sotto il controllo dell’occhio: i matronei fuggono risucchiati dalla luce opalina delle finestre di alabastro.

Secondo step: arriviamo ai mosaici, e affrontiamoli sulla base del loro stile. Qui si gioca un passaggio d’epoca. Nei primi, quelli del presbiterio, anno circa 530, soffiano gli ultimi refoli del naturalismo romano ellenistico. Il verde fa dominante indiscussa, l’organizzazione degli spazi non è rigorosa come accadrà con i bizantini: le scene di Mosè, stupende, sono inserite a coprire lo spazio rimasto irrisolto verso l’abside. Le vesti “vestono” ancora i corpi e si agitano al movimento dei personaggi (non c’è più la concitata, palpitante corsa del San Lorenzo di Galla Placidia, di 60 anni prima: ma qualche segno resta ancora). C’è tanta, tantissima natura: nella volta del presbiterio Ricci conta 80 animali; nelle parti basse ce ne sono altri sette e sono animali da palude, a memoria di quella che cingeva Ravenna. Ma, massima sorpresa, nella volta per volte ricorrono tre mazzi di asparagi. Gli asparagi ravennati erano stati magnificati da Plinio e da Marziale. Giovenale, nell’undicesima satira, dice che arrivano addirittura al peso di tre libbre.

Terzo step: l’abside. Siamo al punto topico, certamente oltre il 550 visto che il vescovo Massimiano che si immortala al lato dell’imperatore sale sulla cattedra nel 546. Il mondo è cambiato. Le vesti scendono a piombo sui corpi. Le linee non sgarrano più dall’ordine prefissato. La presa è rigorosamente frontale. La rappresentazione è sfolgorio puro. Ma qui Ricci sotolinea un elemento chiave e che fa da raccordo rigoroso con le scene stilisticamente diverse che precedevano. La frontalità infatti è una forzatura: in realtà i due schieramenti di Giustiniano e di Teodora sono due cortei. Stanno camminando verso il centro dell’abside, come suggeriscono chiaramente le prime due figure. A loro il compito di portare la patena (Giustiniano) e la pisside (Teodosia) all’altare sottostante dove si terrà il sacrificio eucaristico. Lo avevano annunciato le scene chiave del presbiterio: a destra i sacrifici di Abele e Melchisedec; a destra i tre angeli ospiti di Abramo che benedicono il pane. Passano le epoche, passano gli stili, ma tutto si tiene.

Leiris su Francis Bacon: così la pittura ci stana

Ho riletto in questi giorni il libro di Michel Leiris su Francis Bacon. Un bel libro, a cui si può imputare solo il fatto di esser un po’ apodittico (manca di un lavoro di storicizzazione che lo avrebbe reso ancor più forte). Ma certamente Leiris fornisce delle chiavi di lettura di Bacon, che credo siano le migliori in circolazione. Scrive Leirs che la parola chiave per capire Bacon è “presenza”: «Presenza nel senso in cui la intendo, designa qualcosa di più che la sola presenza del quadro nella porzione di spazio in cui mi trovo. È una presenza che mi sembra vivente… È presenza globale del quadro, presenza illusoria della cosa raffigurata e presenza manifesta in ciò che si offre al mio sguardo, delle tracce di una lotta: quella che l’artista ha sostenuto per arrivare al quadro… presenza insomma dell’opera e del suo autore, ma anche presenza lancinante dell’animatore del gioco e mia personale presenza di spettatore, strappato ad una troppo abituale neutralità e portato alla coscienza acuta di essere lì – in qualche modo presente a me stesso – dall’esca che mi è tesa».

Quello di Bacon è percorso furioso per afferrare il reale e renderlo presente sulla tela: quindi la pittura deve contenere i segni di questa lotta, un po’ come fossero le cicatrici sul volto di un pugile. La deformazione delle immagini di Bacon quindi non è gratuita, ma è il segno di questa lotta che lo porta a toccare il fondo del reale. Pittura presente significa giocata sull’oggi (o meglio, in bilico sull’oggi): e questo spiega perché Bacon insista tanto nell’inserire elementi in apparenza banali, non strategici o addirittura decorativi, che invece collocano precisamente nell’oggi la rappresentazione. Scrive Bacon: «Vorrei che i miei dipinti dessero l’impressione che un essere umano vi sia passato attraverso, come una lumaca, e come una lumaca lascia la traccia della sua bava, così lessere umano lascia quella dela sua presenza e del suo passaggio…» (pensavo proprio a questo guardando il Bacon esposto a Ravenna, alla mostra su Testori: il “Vogatore” dipinto quasi con sole pennellate bianche su una tela grezza, sembra più che pittura una vera e propria impronta d’uomo).

L’approccio di Leiris mi interessa anche perché supporta quello che avevo tentato io, nel post che è il secondo più letto nella storia di questo blog (2481 letture): Piccolo ragionamento scandaloso su Francis Bacon. Segno che su Bacon c’è tanta voglia di capire.

Horror a Palazzo Venezia

Quando l’amico Alessandro Morandotti mi ha segnalato questa mostra non volevo crederci. Palazzo Venezia a Roma dato per una mostra, che da quanto si deduce dalla presentazione sembra anche di grandi dimensioni, a Moreno Bondi “pittore neo caravaggesco” (!). Sono andato a vedere il suo sito: ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, anche di fare cose raccappriccianti. Il problema è quando queste cose raccapriccianti trovano dietro di sé schierate le falangi del ministero dei Beni Culturali dal direttore generale Mario Resca in giù. Il comunicato stampa le mette in fila (capofila, ovviamente una galleria privata). Ovviamente vi risparmio le immagini…

«Per presentare le imponenti opere del pittore neocaravaggesco Moreno Bondi, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, diretta da Rossella Vodret, accoglie a Palazzo Venezia di Roma, nell’Antico Refettorio Quattrocentesco, la mostra: “Moreno Biondi. La luce e l’ombra di Carvaggio nel contemporaneo” (dal 21 marzo al 25 aprile 2012), promossa dalle Gallerie d’Arte Benucci.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Christian Hess, con il Patrocinio di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio; Provincia di Roma; Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico; Comune di Carrara.

Alla Conferenza Stampa interverranno: il Direttore Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Mario Resca; il Soprintendente Speciale per il Polo Museale della città di Roma, Rossella, Vodret; il Senatore Sandro Bondi, lo storico dell’arte, Bert Treffers; l’autore, Moreno Bondi, con il coordinamento del Presidente dell’Associazione Culturale Christian Hess, Giuseppe Maria Ardizzone.

L’inaugurazione il 21 marzo alle ore 18.00 averrà alla presenza del Direttore Generale della Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Mibac Mario Resca e del Professor Vittorio Sgarbi».

Leggere Rothko per capire Rothko

Devo a Silvano Petrosino e a un suo prezioso libretto (Abitare l’arte, Interlinea editore) una prospettiva davvero convincente per entrare nella pittura di Mark Rothko. Questo il senso della riflessione da filosofo, di Petrosino: l’uomo è creatura che “abita” in senso completo il mondo, in quanto se ne prende cura e non si limita a usarlo per vivere. Ma a sua volta l’uomo è anche un essere “abitato”: abitato da un’alterità, da un qualcosa che non è mai l’esito del nostro costruire, «nemmeno di quell’inevitabile costruzione che accompagna ogni immaginazione, perfino quella più inventiva e più creativa». Si può chiamarlo Dio, si può chiamarlo caso, ma è comunque un’alterità irriducibile.

È una presenza che eccede e inquieta l’uomo: e che se viene taciuta può alla fine esplodere in forme drammatiche. L’arte invece svolge questa straordinaria funzione, che ultimamente può esser definita sociale, nel senso più alto del termine: apre all’alterità. Dà un luogo a ciò che eccede. Ed è qui che Petrosino fa entrare in gioco Mark Rothko. Rothko dice di fare, attraverso la propria arte, un’opera di “contenimento”. I suoi grandi quadri sono luoghi in cui la spinta dell’essere trova un modo di “abitare” con gli uomini, senza trasformarsi in forza fuori controllo. Ma per arrivare qui l’artista rischia «la distruzione, il prezzo da pagare per aver violato una terra proibita» (Rothko).

Dice giustamente Petrosino che Rothko può rivestire questo ruolo (e quindi realizzare i capolavori che realizzò) perché chiuse ad ogni tentazione narcisistica (il narcisismo è l’arte abitata da sé e non a un “altro”), così dominante nell’arte di tanto 900. Il brano in cui Rothko spiega questo credo siano delle pagine più lucide e moralmente più belle tra quelle scritte dagli artisti nel secolo scorso. Eccola.

«Non ho mai pensato che dipingere abbia niente a che vedere con l’espressione di sé. È una comunicazione sul mondo a qualcun altro… Ogni insegnamento incentrato sull’espressione di sé in arte è sbagliato e ha a che vedere piuttosto con la terapia. Conoscere se stessi è prezioso affinché il sé possa essere rimosso dal processo. Insisto su questo punto perché è ancora diffusa l’idea secondo cui il processo stesso dell’espressione di sé comporti molti pregi. Ma produrre un’opera d’arte è un’altra questione… Io preferisco trasmettere una visione del mondo che non appartiene totalmente a me stesso. L’espressione di sé è noiosa… L’espressione di sé veicola spesso valori inumani» (da Scritti sull’arte)

![foto[1]](http://robedachiodi.associazionetestori.it/wp-content/uploads/2012/04/foto11-300x199.jpg)