Il 23 giugno 1973, in Vaticano, Paolo VI inaugurava la Collezione d’Arte Religiosa Moderna che lui aveva voluto con «una straordinaria determinazione» (Antonio Paolucci). Per l’occasione tenne un discorso, nella contigua Cappella Sistina, che, pur nella soddisfazione per il passo fatto, non aveva nulla di celebrativo. Era un discorso puntellato di domande, come se l’apertura di quella sezione dei Musei Vaticani rappresentasse non un punto di saldatura dopo decenni di incomprensioni, ma una sfida.

Domande drammatiche, secondo lo stile di quel grande Papa che sentiva come una profonda ferita la frattura avvenuta tra la Chiesa e la modernità. Si chiedeva Montini: «La Chiesa fu maestra di Arte, e cultrice nel passato e conservatrice del passato; la sua grande tradizione s’è poi rallentata e quasi isterilita; dov’è, ad esempio, in questo domicilio delle sue glorie artistiche dei secoli andati un posto per noi moderni? La Chiesa s’è fermata alla storia ormai spenta dei tempi trascorsi?». Non mancavano ovviamente domande anche all’altra parte in causa, cioè gli artisti. Ma le domande che un’istituzione ha il coraggio di rivolgere a se stessa, sono inevitabilmente più interessanti e meno scontate.

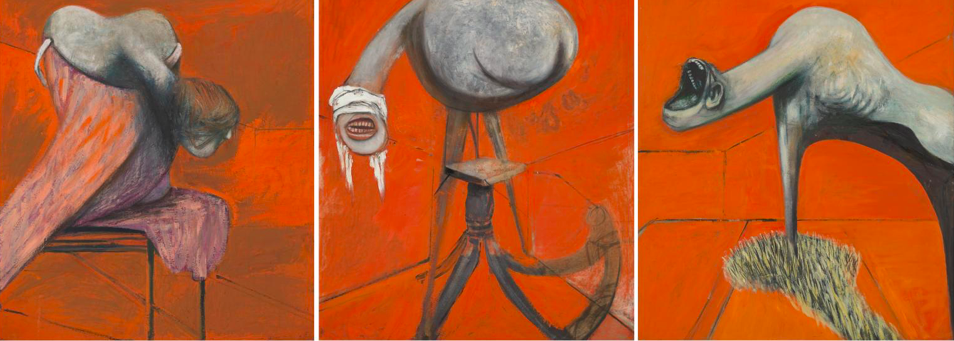

Nelle raccolte della Collezione, arricchite con tante donazioni, era entrato anche un artista che certo poteva essere suscettibile di scandalo: era Francis Bacon presente con una delle sue varianti (datata 1961) ricavate dall’Innocenzo X, capolavoro di Vélasquez. Un papa a bocca spalancata, contratta in un urlo di spavento o di orrore davanti all’inesplicabilità della storia. Perché soffermarsi proprio su Bacon? Perché il suo caso ha un’emblematicità senza paragoni. Nel 1944 l’artista nato da famiglia cattolica a Dublino, ma da sempre in completa rottura con la sua identità di appartenenza, aveva di fatto esordito con un’opera imprevedibile: “Tre studi per figure ai piedi di una Crocifissione”, oggi conservata alla Tate Britain e considerata uno dei caposaldi dell’arte del secondo 900. In quell’opera Bacon, oltre a riprendere un dispositivo, quello del trittico, proprio di tanta pittura a carattere religioso,ripropone e rimodula in termini contemporanei un soggetto come quello della Maddalena ai piedi della Croce. Un soggetto sul quale si erano cimentati per secoli artisti, anche i più grandi, quasi sempre su committenza da parte della Chiesa. La differenza sostanziale è che Bacon era stato investito dall’urgenza di quel soggetto, in modo del tutto personale e decontestualizzato. In parole povere, nessuno glielo aveva “ordinato”. Così è accaduto che l’opera più drammaticamente e intensamente “cristiana” del 900 sia nata non solo al di fuori da ogni rapporto con la Chiesa, ma addirittura “contro” di lei.

Si può obiettare: in che senso quell’opera di Bacon può essere definita, aldilà delle sue intenzioni, come “cristiana”? Uno dei critici più sensibili all’opera di Bacon, Michel Leiris, aveva indicato nella parola “presenza” la parola chiave per decifrarla. I suoi quadri pulsano per una “presenza” da cui l’artista e noi non possiamo scantonare. L’esca che Bacon ha teso con la sua opera è proprio quella di aver rimesso al centro la presenza di Cristo, che è evocata in modo inequivocabile e “scandaloso” dalle tre figure che convulsamente gridano ai piedi della Crocifissione, come il titolo precisa. Cristo tornava dunque con Bacon ad essere una presenza anche brutalmente reale, dopo un’infinita serie di immagini banalizzanti ed edulcorate («siamo ricorsi ai surrogati, all’“oleografia”», aveva detto nel sua “mea culpa” Paolo VI). Si capisce perché Giovanni Testori si augurasse di vedere un giorno una Crocifissione di Bacon all’interno di una Chiesa, come aveva confessato nel libro intervista a Luca Doninelli.

È passato quasi mezzo secolo da quel discorso di Paolo VI e certamente tra Chiesa e artisti è ripreso un dialogo, all’insegna di una stima reciproca che va oltre la questione dell’adesione di fede. Abbiamo assistito a tanti interventi di grande qualità che hanno coinvolto nomi di prim’ordine come, ad esempio, Jannis Kounellis, Dan Flavin, Mimmo Paladino, Ettore Spalletti, Stefano Arienti. È un’intesa maturata su un minimo comun denominatore, quale è il riconoscimento della centralità del fattore spirituale nell’esperienza umana. Indubbiamente c’è un clima diverso, sono caduti tanti veti ideologici e da parte degli artisti è cresciuta la stima nei confronti della Chiesa. La Chiesa da parte sua ha accettato di aprirsi a linguaggi e sguardi nuovi anche se “esterni”; in un certo senso si fa mediare dagli artisti per aprirsi verso sensibilità profondamente cambiate, proprie degli uomini e delle donne del nostro tempo. Però resta la sensazione di un isterilimento di fondo, di un’afonia davanti alla necessità di dare una forma a quella presenza, a quella corporeità che fa ancora sobbalzare davanti ai quadri “scandalosi” di Francis Bacon. Forse però questo è il tempo delle metafore e delle analogie; delle intese proficue maturate su territori neutrali; della paziente costruzione di esperienze visive, concepite nel segno di speranze condivise. È il tempo dell’attesa, che però per essere credibile (e davvero fertile) non può non fare i conti con la nostalgia per quella presenza in cerca di una forma, nuova e imprevista, con la quale palesarsi.

Pubblicato su Domani, 4 aprile 2021

In appendice riprendo una cosa sul tema, scritta qualche anno fa per il Sussidiario.

Con che occhi un credente può guardare oggi ai quadri di Francis Bacon, il grande e “scandaloso” pittore inglese morto proprio 20 anni fa? Con uno sguardo sulla difensiva, come a proteggersi da una tempesta di negatività, o con uno sguardo sollecitato dall’urgenza e dalla profondità che il pittore inglese propone? La domanda torna d’attualità non solo perché Bacon resta uno dei pochi giganti del secondo Novecento ma anche perché un paio di settimane fa è stata riproposta da un critico importante come Marco Bona Castellotti sulla prima pagina de Il Foglio. La risposta di Castellotti è stata drastica: quella di Bacon è arte senza redenzione, e quindi radicalmente anticristiana, per quanto spesso faccia ricorso a soggetti propri dell’iconografia cristiana.

Mi permetto di dissentire e di suggerire un approccio a Bacon che non si faccia condizionare da alcuni preconcetti, compresi quelli che lui stesso, con le sue dichiarazioni e i suoi atteggiamenti paradossali, ha disseminato attorno alla propria opera. Spesso la biografia degli autori finisce con il condizionare malamente lo sguardo sulle loro opere: pensiamo al caso di Van Gogh, artista che come pochi ha saputo restituirci lo splendore folgorante della realtà, a dispetto di una vita ferita dalla malattia mentale e dalle sconfitte.

Ovviamente sarebbe ridicolo “scoprire” in Bacon un cripto-cattolico. Però esistono alcuni dati di fatto ai quali si deve trovare qualche spiegazione. Per esempio questo: nel 1943 Bacon, nel pieno dell’incubo della seconda guerra mondiale, esordisce con un Trittico, oggi esposto alla Tate di Londra, che comunque la si pensi resta uno dei capisaldi della pittura del 900. Il titolo è Tre figure ai piedi della Croce. Perché Bacon sente la necessità di ricorrere proprio a questo soggetto per esprimere la profondità della tragedia di quel frangente storico? E perché deve rafforzare questa sua scelta scandendola nella struttura così tradizionale del trittico? A quale necessità obbediva Bacon seguendo questa strada? Domande che erano state poste anche a lui in vita e a cui lui aveva risposto sempre in modo un po’ elusivo: dovendo rappresentare quella coscienza drammatica sul destino dell’uomo non aveva trovato altra immagine più pertinente che quella della crocifissione. Una scelta formale, sembrerebbe. Eppure l’immersione che Bacon attua dentro quel soggetto non è casuale né pretestuoso: dopo quelle Figure ai piedi della Croce arriveranno altre Crocifissioni, spesso ispirate al prototipo di quella di Cimabue di Santa Croce (e per il cui restauro dopo il disastro dell’alluvione del 1966 Bacon aveva fatto un cospicua donazione in anonimato).

Sono immagini impressionanti, che non possono lasciare indifferente nessuno, che investono l’osservatore con tutta la loro violenza e la radicalità delle domande sollevate. Non a caso un grande critico come Michel Leiris aveva indicato nella parola “presenza” la parola chiave per capire Bacon: «Presenza», ha scritto, «nel senso in cui la intendo, designa qualcosa di più che la sola presenza del quadro nella porzione di spazio in cui mi trovo… designa presenza lancinante dell’animatore del gioco (cioè di Bacon, ndr) e mia personale presenza di spettatore, strappato ad una troppo abituale neutralità e portato alla coscienza acuta di essere lì – in qualche modo presente a me stesso – dall’esca che mi è tesa». Il risultato è questo: che dopo decenni di presenza marginale ed evanescente, la figura di Cristo tornava con Bacon ad essere un fatto terribilmente presente e reale. Si dice che la pittura di Bacon sia insopportabilmente scandalosa nella sua brutalità: mi chiedo se lo scandalo non sia determinato piuttosto dal fatto di aver reso irriducibile e reale quella presenza da tanto banalizzata o edulcorata.

Un’ultima osservazione: a volte sui quadri si gettano sguardi già prefabbricati. Se si evita questo, nella pittura di Bacon si possono scoprire tante cose. Ad esempio che i suoi quadri hanno quasi una struttura a vortice, che risucchia verso un punto in cui la pittura prende un’intensità che mette quasi paura (e che lui steso a volte indica, didascalicamente, con una freccia). Guardando quelle zone dei suoi quadri si resta sorpresi da come, proprio lì, la pittura si faccia di una bellezza inattesa e a tratti folgorante. È pittura che vibra, che sembra lì lì per farsi vita. O meglio, carne. Bacon ha una coscienza formidabile, quasi istintiva, della bellezza creaturale della carne, una bellezza che è un nascere ma anche un morire. Ovviamente è un qualcosa di approssimabile e non possedibile: per questo la forza di Bacon (e anche la sua verità) sta proprio in quei centimetri quadrati in cui lascia che il quadro gli sfugga quasi di mano e scivoli oltre se stesso.