«I suoi quadri sono bandiere di un nuovo mondo, sono un nuovo significato: non si accontentano di “dire diversamente”: dicono nuove cose». Così nel maggio 1961 Piero Manzoni scriveva delle opere di Eduarda Maino, detta Dada. L’artista, conosciuta tre anni prima, esponeva alla Galleria del gruppo N di Padova i suoi nuovi “Volumi a moduli sfasati”, fogli di rhodoid pazientemente fustellati a mano, sovrapposti l’uno all’altro con lievi sfasature. Il montaggio è di una precisione ad orologeria, frutto di un processo laboriosissimo che fa vibrare la superficie senza far ricorso a mezzi pittorici. Nel 1976, proprio con uno di questi “Volumi”, l’artista, che nel frattempo aveva assunto il nome di Dadamaino, si presentava alla decima edizione del Premio Gallarate. Un premio che in occasione dell’anniversario era stato strutturato in modo ambizioso: cinque mostre tematiche nell’arco di due anni affidate ciascuna ad una squadra di importanti curatori, con l’obiettivo di selezionare acquisizioni per fare della Galleria Civica un “Museo delle correnti e dei movimenti dell’arte italiana del XX secolo”. L’idea era di Silvio Zanella, il fondatore del museo: fin dall’origine lo aveva immaginato come istituzione a funzione primariamente educativa e formativa «capace di incidere profondamente nello sviluppo sociale e anche produttivo di un territorio che proprio sulla ricerca estetica aveva impostato e trovato una propria specifica e internazionale identità» (Emma Zanella, oggi direttrice del museo). L’opera di Dadamaino aderiva perfettamente a quella mission, per come coniugava innovazione e manualità, e significativamente era stata la prima ad essere acquisita. Oggi quel “Volume a moduli sfasati” fa parte delle raccolte gallaratesi che nel frattempo hanno preso il nome di MAGA. Ovviamente è esposta nel percorso della mostra che il museo ha dedicato all’artista milanese, con una ricostruzione completa di tutta la sua traiettoria creativa (“Dadamaino 1930-2004”, a cura di Flaminio Gualdoni, fino al 7 aprile).

«Perforatissime tele», così un giornalista del “Corriere Lombardo” aveva definito i lavori presentati per la prima volta dall’artista milanese alla Galleria Brera nel 1959. Era una collettiva di arte femminile e Dadamaino esponeva i suoi “Volumi”, tele bianche o nere sulle quali aveva aperto dei grandi oblò, come si trattasse di ipertrofiche ed elegantissime smagliature. In questo modo l’artista all’esordio si trovava subito allineata con tutte le più avanzate soluzioni che a partire dai fori e dai tagli di Fontana avevano messo in discussione la superficie della tela: proprio in quel 1959 il suo coetaneo Enrico Castellani (tutt’e due erano nati nel 1930) realizzava la prima piccola tela estroflessa. Con questi “Volumi” Dadamaino spalanca spazi dentro la superficie, che viene marginalizzata e ridotta a pochi lembi abbarbicati al telaio. La mostra milanese aveva aperto il 18 dicembre ma già quattro giorni dopo Dada esponeva alla Galleria Azimut fondata dallo stesso Castellani e da Piero Manzoni, accolta all’interno di una situazione che raccoglieva le esperienza più avanzate del momento. A conferma di questo inizio anagraficamente tardivo ma folgorante va annotata anche la presenza con sei opere ad una mostra importante, “Nul” curata da Henk Peeters allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1962. Al suo fianco c’era un’altra presenza femminile, Yayoi Kusama, grande amica di Fontana.

Dadamaino a dispetto di questo riconoscimento immediato si era presto sottratta ad un percorso da artista d’avanguardia alle prese con le regole della notorietà e del mercato. Dopo l’apparizione alla Galerie Senatore di Stoccarda in quel 1962 ci sarebbero voluti otto anni per rivederla protagonista di una personale. Come testimonia Gualdoni Dadamaino «rinuncia al proprio statuto artistico singolo nonostante viva solo delle modeste vendite dei quadri e non abbia altre forme di reddito, iniziando una lunga stagione di radicalismi ancor più marcati». Su questa scelta pesava anche un carattere alquanto eccentrico che in molte situazioni si rivelava «fattore inesorabilmente respingente» (sempre Gualdoni). La scontrosità però le apriva spazi e tempo al lavoro di ricerca, aspetto che Dadamaino ha sempre messo al centro della sua concezione artistica. Ce ne si rende conto nel percorso della mostra, dove ogni spazio rappresenta un giro di pagina che chiude sulle esperienze precedenti e si apre su nuove avventure con una stessa metodologia certosina ma senza mai ripiegamenti sul passato. Ad esempio aveva archiviato velocemente anche i “Volumi” presentati nel 1959, che ancor oggi mostrano una grande forza iconica e che certo le avrebbero garantito soddisfazioni dal punto di vista del mercato. «La geometria e il rigore non sono il paravento della mia paura ad avere coraggio, ma la molla per essere sulla pista della ricerca», diceva di se stessa.

È una ricerca che arriva a scarnificare il segno, come accade nel ciclo “L’inconscio razionale” presentato nel 1975, una sorta di scrittura della mente trasferita con l’ausilio di un tiralinee sulla carta o sulla tela. È ricerca, sottolineata nel titolo stesso delle opere “Ricerca del colore”, quella che realizza tra 1966 e 1968 dipingendo 100 tavolette 20×20 cm a fasce alternate tra un colore digradante e uno fisso, in genere rosso o grigio. Ogni tavola è suddivisa verticalmente in due metà così da presentare 40 variazioni dello stesso colore, che viene «sottoposto a un controllo razionale agguerritissimo» e ricondotto a una condizione di castità «privato di ogni appeal sensibilistico e spettacolare» (Gualdoni). Sul tavolo dello studio della sua villetta di via Bitonto a volte faceva irruzione l’urgenza della cronaca. È il caso del ciclo “L’alfabeto della mente” originato dal trauma personale causato dall’eccidio nel campo profughi palestinese di Tell al-Za’tar. Su lunghi fogli disposti come stele Dadamaino aveva tracciato ossessivamente un unico segno, quasi si stesse misurando con una paralisi della parola davanti all’orrore. Analogamente alla Biennale 1980 si era presentata con un’installazione che copriva ogni spazio delle pareti, composta da 461 fogli di diverse dimensioni su cui aveva tracciato millimetricamente le pulsioni del momento. Sono quelle «matematiche interiori» che vediamo riaffiorare in modo compiuto nel ciclo più affascinante della mostra. «Vorrei disegnare nell’aria, disegnare nell’immateriale» si era ripromessa. La possibilità le era arrivata dalla scoperta di nuovi supporti, fogli trasparenti di poliestere molto resistenti su cui interveniva con il nero di inchiostri speciali. Così era nato “Passo dopo passo”, il lavoro presentato alla Biennale 1990 e riproposto al MAGA in una versione del 1993, di dimensioni ancora maggiori: una fascia lunga 30 metri che galleggia ondulante nello spazio con il suo carico di segni serpeggianti e inquieti non più scarnificati e geometrici ma densi, pulsanti e biomorfici.

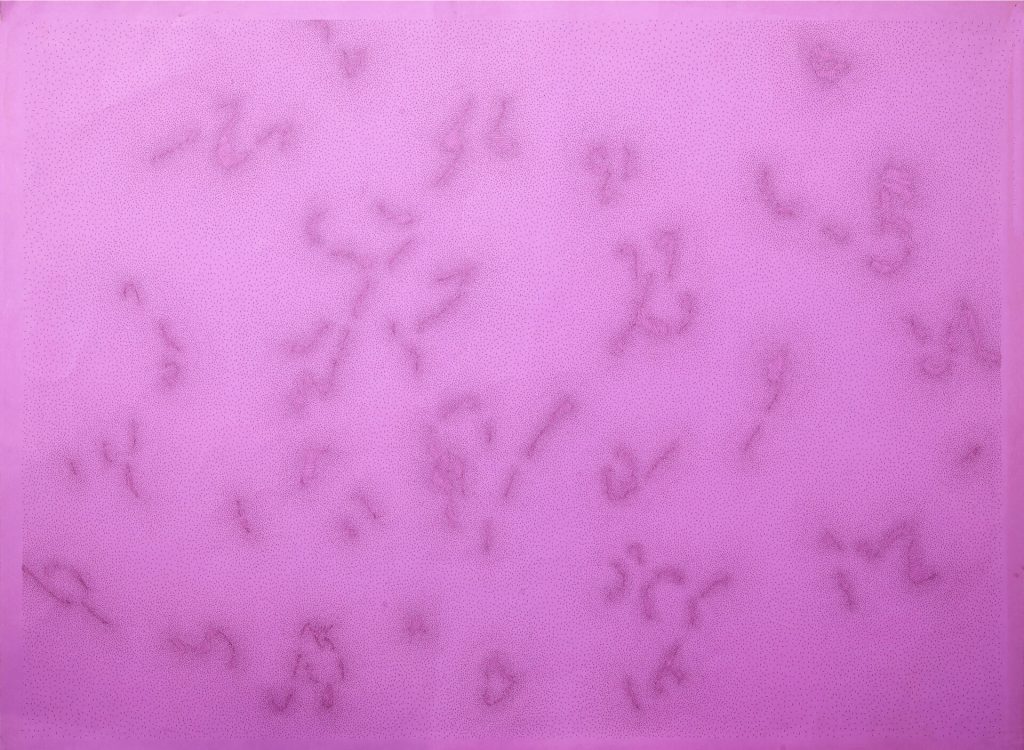

Nella foto: Costellazione, 1984.

Pubblicato su Alias, 31 marzo 2024