«Non è che me la possa prendere con lui. È privo di malizia, è come un bambino, un selvaggio, con purezza di cuore. E se penso di vivere senza di lui non è possibile». Detto e fatto: il giorno dopo Enzo Mari, il “lui” in questione, anche lei, Lea Vergine, se n’è andata.

Avrebbe certamente detestato che si insistesse su simili coincidenze, ma è difficile non riandare con la memoria a quella copertina che Enzo Mari le disegnò per un libriccino che raccoglieva 25 recensioni scritte in un arco di 13 anni, quasi tutte per Alias. Una mano che stringeva un cuore, ben pulsante. Il titolo del resto andava proprio in quella direzione: “La vita, forse l’arte” (Archinto). In quel libriccino di 137 pagine l’indice dei nomi aveva ben 530 voci: la vita appunto, che stipava le recensioni di una rete fittissima di incontri, di relazioni, di persone conosciute o studiate. Anche il recente libro intervista con Chiara Gatti (“L’arte non è faccenda per persone dabbene”, Rizzoli) si chiude, per suo evidente desiderio con un lunghissimo elenco di nomi. «I nomi di quelle creature che hanno illuminato la mia esistenza con amicizia affettuosa ma anche di coloro che, per pochi secondi, mi hanno fatto costeggiare la tenerezza e la gratitudine».

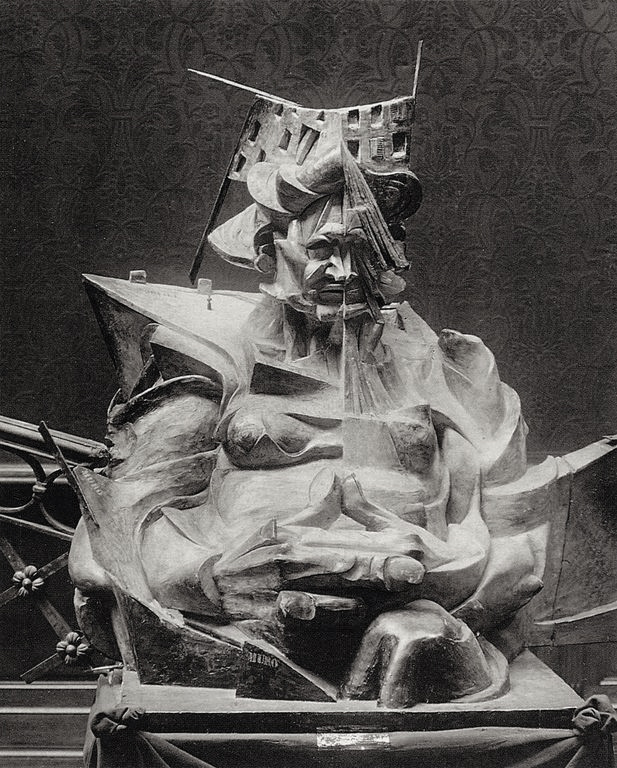

Ci sono sempre le persone al centro della sua ricerca e del suo lavoro intellettuale, fin da quella mostra del 1971 quasi di esordio, Napoli ‘25/’33, in cui affrontando l’avanguardia sotto il fascismo aveva allineato una serie di bizzarri personaggi che avevano seminato lo scandalo. Nel 1980 quando le viene commissionata da un sindaco illuminatissimo come Carlo Tognoli la mostra su “L’Altra metà dell’avanguardia” al Palazzo Reale di Milano, una mostra destinata a lasciare il segno e poi richiesta a Roma e Stoccolma, la sua ricerca si era mossa soprattutto nella direzione degli incontri. Quel catalogo, che resta ancora un punto di riferimento imprescindibile, è strutturato con le schede ragionate e ben scritte delle 114 artiste scelte in quanto appartenute a vari gruppi d’avanguardia della prima metà del Novecento. L’introduzione era posizionata in fondo, e scritta in forma di diario di bordo. Iniziava così quel testo: «Pronto, parla Lea Vergine, il Comune di Milano mi ha incaricato di realizzare una grande rassegna che testimoni l’attività di pittrici e scultrici nei gruppi delle avanguardie artistiche». Il telefono era uno strumento principe. Come anche i i viaggi, per stanare artiste che spesso avevano scelto di rifugiarsi nell’ombra. Bussare alla porta, suonare ai campanelli: l’arte chiedeva sempre di varcare qualche soglia. Anche a costo di sbattere contro sbarramenti insormontabili, come le accadde davanti all’appartamento parigino di Dora Maar. Se si suonava lei staccava la corrente. Se si telefonava la risposta era questa, «Madame Dora Maar ne répond pas au téléphone».

Il metodo di Lea Vergine era chiaro: non puntava mai ad essere esaustiva su un argomento, ma piuttosto voleva ogni volta proporre delle piattaforme perché da lì poi si sviluppassero lavori e ricerche. Erano mostre pensate per spalancare percorsi, per illuminare zone d’ombra, per documentare avventure non certo per sigillarle dentro visioni critiche. Certamente aveva sperato che da quel suo lavoro sulle artiste nei movimenti di avanguardia si generassero nuove ricerche, «che si cominciasse a lavorare sul tutto». Invece si era confessata delusa dialogando con Massimiliano Gioni quando nel 2015 aveva cercato di riprendere il filo del discorso con la mostra sulla “Grande Madre”, sempre a Palazzo Reale di Milano: «Purtroppo l’ombra ha ricoperto un sacco di artiste».

La molla per immaginare quella mostra era stata una reazione umanissima di sdegno: sdegno per come venivano tratte le artiste anche quando si cercava di metterle su qualche altare. «Mi arrivavano sul tavolo pubblicazioni e cataloghi che erano censimenti umilianti. Avevo assistito a manifestazioni terribili, dove alcune donne hanno massacrato le artiste sull’altare della donnità». Per questo aveva tenuto barra dritta rispetto al criterio della qualità: «Qualunque altra discriminante sarebbe stata infamante per le artiste stesse».

C’è anche un approdo in questi suoi percorsi. Ed è sempre all’insegna di un “imparare” piuttosto che di un codificare. Nel caso della mostra del 1980, per esempio, lo studio e gli incontri le avevano fatto “imparare” (il termine è suo) che le artiste «avevano tutte ironia e autoironia, avevano visione del mondo e dell’esistenza illuminata dalla pietas, ecco, non saprei dire meglio. Una pietas che butta a mare il concetto di normalità». Nel femminile scorgeva un’energia di “smarginamento” rispetto all’omologazione, un intuito che non era tanto una forma di cultura, ma una forma di libertà che lei definiva “disobbedienza”.

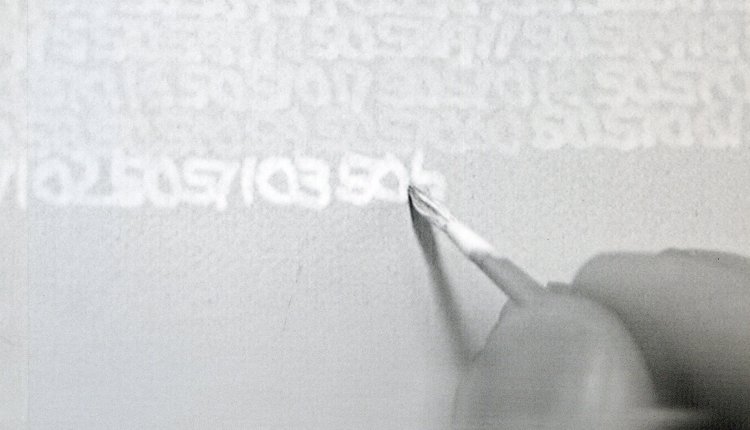

E poi c’era la scrittura, un’esperienza quotidiana nella quale ha sempre riposto la massima fiducia. Scrittura come leva per costruire una consapevolezza civile diversa. Ma soprattutto scrittura come dimensione quotidiana di avventura personale, attivata come un rito ogni mattina. La scrittura di Lea Vergine è sempre precisa, asciutta, a volte divertita grazie a giravolte realizzate con eleganza ed intelligenza. Scrittura che riempie di incanto e a volte anche di invidia. Non basta però certo l’abilità per spiegarne la presa. «Si scrive col corpo, dalla testa ai piedi», aveva raccontato a Chiara Gatti nel libro intervista. «Muovo le mani sulla carta. Il tatto è imprescindibile. Devo sentire la materia della carta, devo sentirne l’odore, e devo sentire la matita fra le dita, devo poter piegare il foglio in diversi modi». Una concretezza che ancorava il lavoro intellettuale alla realtà delle cose e della vita.

Questo articolo è uscito su Il Manifesto del 21 ottobre con il titolo “L’arte di illuminare le zone d’ombra”.