“Tre maestri”: il libro di Lóránd Hegyi meriterebbe di essere letto anche solo per aver rispolverato nel titolo questa categoria da cui la nostra epoca sfugge.

Maestro è qualcuno che con la sua presenza o la sua opera segna e spinge in avanti la vita e la coscienza di chi segue. Nel caso del libro di Hegyi i maestri sono tre artisti che non sono stati legati da rapporti particolari e che sono uniti dal fatto di essere tutti e tre migranti, com’è migrante lo stesso autore, che è nato a Budapest e ha diretto per 15 anni una delle istituzioni più vive sul fonte dell’arte di oggi, il Musée d’art contemporaine di Saint-Etienne. Roman Opalka, Ilya Kabakov, Jannis Kounellis: sono loro i tre maestri che Hegyi raduna in questo libro, tenendo come filo conduttore quello delle loro “interrogazioni sul tempo” (“Tre maestri. Interrogazioni sul tempo. Roman Opalka, Ilya Kabakov, Jannis Kounellis”, Electa, 20 euro, 92 pag.). È un libro che procede con grande chiarezza, senza mai sovrapporre le posizioni e le esperienze dei tre protagonisti, ai quali vengono dedicati singoli capitoli che, come vedremo, risentono, nell’approccio e persino nella scrittura, del singolo magistero di ciascuno. Opalka, polacco di origine; Kabakov, russo, anche se nato a Dnipro, che poi è tornata all’Ucraina; Kounellis, greco: sono tutti esuli per volontà e non per costrizione. Una decisione più professionale che morale o politica la loro, anche se i primi due hanno dovuto varcare la “cortina di ferro”. Li unisce anche quella che Harald Szeemann definiva “una tendenza all’opera d’arte totale”, che supera le classificazioni e che lascia libero campo a tutti i media e le forme d’espressione, e a tutti gli approcci tecnici e metodologici. L’altro tratto unificante che Hegyi coglie e da cui resta affascinato, è la capacità di ciascuno dei tre maestri di dare vita un’estetica scaturita da una rigorosa coscienza etica.

Infine ognuno dei tre maestri opera, per vie diverse, “un’interrogazione del Tempo” (il maiuscolo è una scelta di Hegyi): ed è precipuamente questo che li rende maestri, nel senso più oggettivo del termine. Agiscono in direzione «di un Tempo ingrandito, ampliato, che ci permette di evadere dalla prigione della limitatezza, dall’isolamento, dalla chiusura in noi stessi e di creare nuovi collegamenti con altre dimensioni del vissuto e nuove realtà mentali».

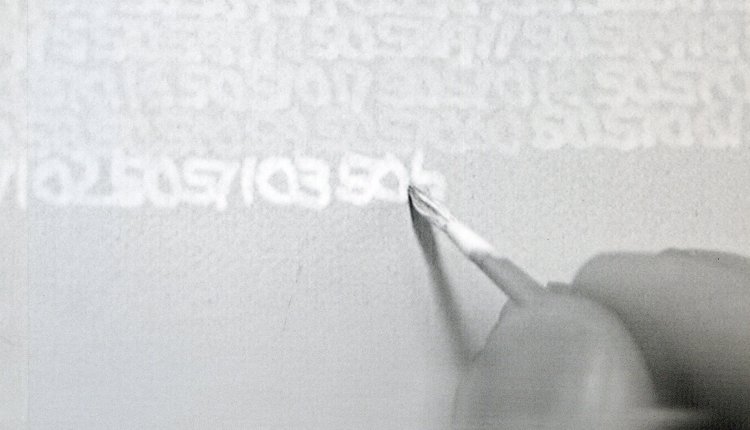

Roman Opalka a partire dal 1965, quando ancora era a Varsavia, ha iniziato a dipingere, su tele sempre della stessa dimensione (equiparata alla sua altezza, 1,93 x 1,35: assoluta specularità tra arte e vita), i numeri da 1 in progressione, da destra a sinistra. Li dipinge sempre con colore bianco su un fondo che dal nero è andato invece con gli anni via via schiarendosi. È stato un percorso artistico che ha assorbito la sua vita, fino all’ultima tela (tutte titolate “Détail” con il numero relativo), in un percorso di incredibile ascesi. Nel 2011, quando è morto improvvisamente a Roma, era arrivato a al numero 5.607.249 sull’ultima tela della lunga serie, “Détail 233”. Opalka ha dipinto il tempo nella sua ineluttabile progressione, non tanto per imprigionarlo come tante volte si è detto, ma per farsene prendere per mano. Si è inoltrato in quello spazio dove si fa impercettibile il confine tra il transitorio e lo spirituale, grazie alla sublimazione del segno, diventato alla fine un bianco su bianco. Giustamente Hegyi, a proposito di Opalka, parla di una «stabilità mozzafiato» e di una concezione «quasi sacrale del lavoro», che ritualizza la vita personale facendone un tutt’uno con l’opera d’arte.

Il tempo per Ilya Kabakov è invece un qualcosa che ha a che fare con la memoria, e quindi con un «qualcosa di inconfondibilmente russo». Se Opalka è fedele ad una fissità ascetica, invece la grammatica espressiva di Kabakov è caratterizzata da una narratività affascinante, enigmatica e di «una poeticità indimenticabile». L’artista parte dal quotidiano, con un’attenzione da etnografo e da archeologo. Poi nell’assemblaggio delle sue installazioni opera delle sintesi in cui realismo e surrealismo si mischiano e si confondono. In un saggio del 1999 l’artista parla di una strategia della “dissimulazione” per mettere chi guarda davanti ad un labirinto di riferimenti: «Descrivo una situazione in cui si implica qualcosa che non si intende dire esplicitamente». In questo modo, le opere di Kabakov, scrive Hegyi, «non ci permettono di adagiarci nella passività… la loro intensità emozionale è una conseguenza della narratività del “reale” che l’artista con esse veicola». Essere maestri significa far scattare delle corde particolari in chi segue: così la prosa di Hegyi in queste pagine cambia registro, si riscalda nell’inoltrarsi in quella concentrazione di vissuto proprio delle opere di Kabakov. È un vissuto che ogni volta riformula la storia individuale e personale come paradigma universale. Il capitolo si chiude non a caso con una pagina di grande slancio poetico in cui si immagina che una catapulta abbia proiettato Kabakov nello spazio, oltre il “buco” nel soffitto di una sua celebre installazione. «Egli è lassù», scrive Hegyi. «Kabakov ci fa pensare: cosa sono i nostri sogni di libertà e di sovranità, quali sono le nostre strategie per liberarci dall’imprigionamento».

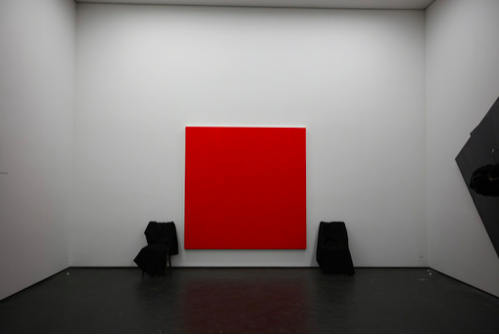

Nell’ultima parte del libro dedicata a Jannis Kounellis la scrittura torna a farsi serrata, per restituire quella compressione della dimensione del tempo operata dall’artista greco. Con Kounellis siamo di fronte, scrive Hegyi, ad «uno stato temporale nell’ambito del quale la Storia, tutte le possibili storie, tutti i possibili episodi, tutte le possibili attività e azioni vengono compressi in un singolo e drammatico momento». «L’“hic et nunc”», sottolinea in un’altra pagina, «assorbe la storia della creazione mantenendo i riferimenti storici, gli accenni temporali, le relazioni cronologiche». Sono affondi che dimostrano come il critico abbia saputo inoltrarsi nell’opera di Kounellis, decifrandone quella potenza che non ha solo straordinari esiti formali ma è in grado di «amplificare, intensificare la percezione personale concreta» di chi guarda. Il magistero di Kounellis si esercita attraverso drammaturgie come quella su cui Hegyi si sofferma in modo dettagliato: è l’installazione realizzata nel 2013 per la mostra alla Wooson Gallery in Corea. Due grandi sedie ricoperte di stoffa nera, presenze molto corporee, presidiano lo spazio centrale occupato da una grande tela quadrata dipinta di rosso. Ma non si tratta di un rosso di stampo «avanguardista e costruttivista», bensì di un rosso sensuale e seducente, scoperto proprio nel soggiorno in Corea. La forma radicale del quadrato si carica di nuovi connotati che ancora una volta coinvolgono la storia e il suo vissuto: una forma di catarsi che si spalanca davanti a noi e alla quale siamo convocati.

Pubblicato su Alias, 5 aprile 2020

Condivido questa mail inviatami da Lóránd Hegyi dopo aver letto la recensione.

Questo libro è piccolo, ma involge molti anni di esperienza con questi tre artisti, molti discussioni e anche lavori insieme. Paradossalmente il primodi tre Maestri, che io ho incontrato in persona, è stato Ilya Kabakov, anche se Opalka e Kounellis sono divenuti piu intimi amici, durante degli ultimi trenta anni. Con Roman Opalka io avuto un rapporto quasi “familiare”, come con un fratello vecchio, come qualcuno, chi ha fatto una simile stradadel nomadismo, come io: da Polonia in Germania, Svissera, Italia, Francia, come io da Ungheria in Austria, in Italia, in Francia e dopo di nuovo in Italia.

Io ho visitato Kabakov in suo appartamento a Mosca, in dicembre 1984. Era un inverno infernale, freddissimo, con molto neve. Il progetto del riforma delsistema politica ed economica “Perestroika” di Gorbachew era ancora completamente nuova, nessuno sapevo, dove andiamo, dove va il blocco sovietico… Era una incertezza grandissima, un feeling della insicurezza e anche una profonda crise dell’orientazione ideologica. La guerra di Afganistan è stata catastrofale, la situazione in Polonia ha fatto angoscia, tutti di noi anno avuto paura di un nuovo intervento russo contra il movimento di “Solidarnost”, allora tutto era in movimento, completamente destabilizzato. Io ho abitato ancora a Budapest, lavorato in Istituto della Storia dell’Arte della Accademia di Scienza di Ungheria, e pubblicato il mio primo libro sul cambio del paradigma dell’arte contemporanea. In questo libro io ho scritto molto sul Kounellis, anche c’è una riproduzione bianco-nero del suo opera in libro, ma non ho scritto ancora sul Kabakov. Quando io sono arrivato a Mosca, un altro artista, Jankilewski, un amico di Kabakov, Bulatov, Bruskin, Komar&Melamid, Sternberg, allora degli artisti “dissidenti”, mi ha accompagnato a Kabakov. Noi abbiamo parlato un pocissimo “paruski” (in russo, perché io ho studiato la lingua russa alla scuola elementare a Budapest), solo per la buona educazione, ma molto più in tedesco, perché Kabakov parlato un po tedesco. Dopo, durante di anni ed anni, sempre parlato con Kabakov in tedesco. Come anche con Opalka: la nostra lingua è stata la lingua tedesca.

Io ho incontrato Jannis Kounellis come il ultimo di tre grandi “Maestri”, ma lui resta al fine della sua vita un vero amico, con chi io potevo parlare sul tutti temi, prima di tutto, sulla storia e la politica – in senso molto largo e anche metaforico. Quando noi siamo andati con la mia moglie a Umbria, in sua casa di campagna, Michelle Kounellis ha sempre detto, che noi due, noi non facciamo altra cosa, solo parliamo, parliamo… E vero, questa attività passiva è stata la nostra vera piacere e passione…

Caro Giuseppe, questa piccola “post-introduzione” personale – e forse troppo aneddotica – è una piccola notizia privata. Sono molto contento e ringrazio di nuovo per il suo bellissimo testo e spero anche io, che – dopo questa imprigionamento – possiamo incontrarci anche personalmente. Noi siamo – in tempi normali – quasi ogni mese a Roma, allora aspetto il nostro incontro!