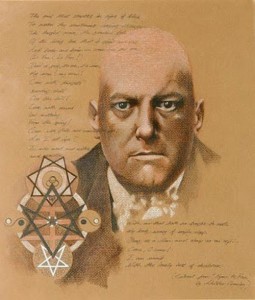

Tiziano, Ritratto di Ranuccio Farnese (particolare)

(Questa quasi recensione è stata scritta per il Sussidiario e pubblicata l’11 marzo)

Non ho ben chiaro il senso della mostra di Tiziano appena aperta alle Scuderie del Quirinale, perché non so cosa aggiunga alla conoscenza del genio della pittura veneziano (non ho ancora avuto modo di leggere il catalogo Silvana). Quel che so, avendola visitata giovedì 7, è questo: è davvero difficile trovarsi davanti ad un artista altrettanto capace di farti perdere a ripetizione la testa. Quella di Tiziano è una sorta di stato assoluto della pittura, uno stato assoluto che si ripropone con una frequenza impressionante, anche nelle sale delle Scuderie, dove, per i vincoli di altezza che condizionano ogni volta le mostre, i capolavori sono disseminati in una sorta di disordine sparso. Anche perché c’è una prevalenza fortunata di opere della maturità e vecchiaia di Tiziano. Vecchiaia che non ce n’è stata una pari…

Ecco dunque che cosa vi aspetta una volta varcate le soglie delle Scuderie.

Prima sala.

Di fronte all’ingresso l’immenso Martirio di San Lorenzo (intorno al 1554, dalla chiesa dei Gesuiti, Venezia) reduce dal restauro. Cronologicamente si inizia dalla piena maturità di Tiziano ( nato nel 1490). Ma che importa… Un ingorgo drammatico, con il rosso della brace che sembra pittura che brucia, e i lampi d’argento sugli elmi della soldataglia. L’immenso fondo è una Roma spettrale, popolata dall’ignavia e dai fantasmi. Sulla destra, l’Autoritratto ad anni 77 del Prado, 1567.

Seconda sala.

Si precipita mezzo secolo indietro. Mi resta negli occhi la piccola Madonna dell’Accademia Carrara, con quel paesaggio per metà fradicio di verde e per l’altra metà fradicio di blu cielo. Fradicio di una dolomitica nostalgia.

(qui c’è anche la Pala per Aloisio Gozzi da Ancona).

Terza sala.

La Pala Vaticana proveniente da San Nicolò a Venezia. Sei santi che sembrano intrappolati dal muro grigio di un’abside diroccata. Fanno comunque quel che gli pare: Antonio ci dà addirittura le spalle per guardare all’insù la Madonna che sembra rovesciare su di loro il Bambino. Il senso della suprema stato di libertà della pittura.

Quarta sala.

Botta e risposta tra il Cristo Crocefisso (1555) dell’Escorial (raro vederlo) e la Crocifissione (1558) di Ancona. Nel primo un senso di impressionante solitudine, con le figurine in basso che un po’ vigliaccamente lasciano la scena. Nel secondo il San Domenico abbarbicato alla Croce, e la Madonna con il volto letteralmente affondato nel dolore. Pazzesco il cielo, che lascia intravedere squarci di blu giorno, ma sul quale è calata una tenebra d’inchiostro.

Quinta sala.

Da tenersi forti. La Deposizione del Prado (1559) a destra, l’Annunciazione di San Salvador (1564) al centro. Nella Deposizione il blu del manto della Madonna sembra bucare non solo la tela ma il mondo. La Maddalena invece è quintessenza di affezione: vola, sospinta da un amore, sulle ali di un abito bianco. Leggera lei, tanto è greve il compito di Nicodemo/Tiziano che regge il corpo a peso morto di Cristo. L’Annunciazione è un vertice. La vediamo dal basso dei gradini che salgono alla camera di Maria, vin la fuga delle mattonelle che sono all’altezza del nostro occhio. Sulla destra, nell’angolo, un vaso di vetro dipinto trasparente senza una sbavatura: vi si vede riflessa un finestra, quella dello studio di Tiziano? L’effetto è che sia un vaso con fiori di un giallo fiammeggiante. Ma è un magistrale inganno ottico. Il giallo è dei riccioli del leggio di Maria, bombardati dai bagliori dell’apparizione.

Primo piano, sesta sala.

Un assolo del ritratto di Paolo III senza camauro (1543). Meglio non fissarlo troppo. Cinque secoli dopo ha ancora uno sguardo che ti inchioda.

Settima sala.

Inizia la teoria dei ritratti, con un altro riavvolgimento cronologico. L’uomo con il guanto (1523) va da sé: eleganza allo stato più puro, bellezza, senso di superiorità non supponente, sguardo di un’intelligenza quieta. Poi il guanto, vero epicentro di una tela che resta magra e supremamente sobria. Il guanto, lì per dimostrare quanto possa essere suprema la pittura.

Ottava sala.

Avanti con i ritratti con il grande Carlo V con il cane. Ma più impietoso è quello del doge Francesco Venier (1554), con i capillari sottopelle sul punto di scoppiare, e la laguna fosca di sciagure in quella stretta fetta di sfondo. Ma il più energico della sala è il dodicenne Ranuccio Farnese (1542, arrivato da Washington), nipote di Papa Paolo III. Altro capolavoro di forza dispiegata con assoluta suplesse. Il ragazzino sta già perfettamente nei suoi panni, in tutta sicurezza e completo controllo. Sta al potere come Tiziano alla pittura.

Nona sala.

A sinistra la Danae (1545), a destra Venere che Benda amore (1565). Gambe aperte Danae e spuma d’oro a sublimare un orgasmo chissà se solo pittorico. Del cielo sopra Venere non c’è bisogno di dire, non si capisce se è pittura che si fa luce o viceversa (ma la luce di Tiziano non è solo luce, è intrisa di tutto, dall’oro al sangue).

Decima sala.

Una parete impedisce la vista di un quadro che chiude la mostra e che avrebbe disseminato sgomento, Lo scorticamento di Marsia, che viene da Kromeric, repubblica Ceca. Un quadro degli anni estremi (tra 1570 e 76), un capolavoro tragico, di un bruno mono-tono, di corpi che si fanno bosco, cortecce sfibrate. È un quadro feroce, di una brutalità che conosce pochi paragoni (Tiziano non ci risparmia niente, neanche il cagnolino che si abbevera nel rivolo di sangue di Marsia: apice del politicamente scorretto…). Ma nonostante tutto, si sente sotto la pelle della pittura il tambureggiare insistente della gloria.