Quante volte entrando in un museo mi assalga la domanda: “ma per chi tutto questo?”. È una domanda che prende sfumature diverse se mi trovo come spesso capita di trovarmi in musei semivuoti, oppure in musei presi d’assalto perché appartenenti alle rotte maggiori. Ma la domanda resta: per chi, se un museo non ha un pubblico; per chi, se ha un pubblico completamente inebetito dalla parole d’ordine della cultura di massa.

Per cui quando mi capita di vedere qualcosa che si muove nella direzione di prendersi cura della questione del pubblico (chi viene, perché ci viene, cosa gli resta una volta che se ne è andato), resto sempre molto colpito. Perché si capisce che l’impresa non è impossibile.

In questi giorni mi sono capitati tre casi che mi sembra molto interessanti. Il primo, di grandi dimensioni, riguarda le linee di indirizzo che il nuovo direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez ha voluto dare al museo. Lo slogan, a pensarci, è da saltare sulla sedia: “Non preoccuparsi di avere più pubblico, ma pensare di più al pubblico”. Quindi agevolare comprensione e conoscenza (ne ho fatto un pezzo uscito su Panorama questa settimana).

Gli altri due casi sono di portata più ridotta ma per me non meno significativi, in quanto a impegno e scelta di priorità. A Brera è iniziato il secondo Ciclo di percorsi sperimentali dedicati agli immigrati (curati da Emanuela Daffra e Paola Strada). Brera un’altra storia è un progetto affidato a otto mediatori di altrettante comunità straniere che condurranno il pubblico attraverso una lettura che porta scoprire «nuovi significati e chiavi di lettura inedite, sino a trovare segni di contaminazione e reciproco influsso figurativo». Ho sempre in mente nella prima edizione la lettura che la mediatrice filippina faceva del Portarolo di Ceruti (donato da Testori), riportandolo a memoria di venditori di uova di quando era ragazza, al suo paese. Una lettura che arrivava davvero molto vicina alla verità di quell’immagine di Ceruti.

Il secondo caso viene ancora una volta da Torino, Palazzo Madama, dove Enrica Pagella, in occasione dell’ospitalità della Sacra Famiglia di Raffaello arrivata dall’Ermitage, ha varato un format nuovo di coinvolgimento del pubblico: Art speed date, in cui lei stessa per 15/20 minuti racconta il quadro, con l’accortezza di sottolineare cosa porta un’immagine di Raffaello alle persone di oggi, e poi risponde alla domande di chi ha partecipato nel bellissimo Caffè di Palazzo Madama. L’iniziativa ripetuta più volte ha fatto sempre il tutto esaurito, con tante richieste inevase.

A Palazzo Madama poi continua a crescere l’esperienza di Madama Knit, le signore che il sabato vengono a lavorare a maglia nelle sale del museo e che per Natale hanno realizzato i grandi stendardi che hanno composto la parola Felicitas appese alle merlate del palazzo (seguendo il modello della parola composta da Juvarra).

Una conclusione: la forza di queste “incursioni” sta nel restituire al museo una dimensione di luogo in cui si sta bene, in cui ci si sente a casa (e che quindi si sente come proprio: “patrimonio” in senso non formale). Il che mi sembra la premessa per qualsiasi percorso di conoscenza e di comprensione.

Musei, per chi tutto questo?

Il Cristo rotante di Antonello

Questo pensiero sul Salvator Mundi di Antonello l’ho scritto per la rubrica Riquadri che tengo sul bel sito Piccole note. La ripropongo anche qui, un po’ a bilancio di una mostra che non dimenticherò facilmente.

Ora che si è chiusa la mostra su Antonello al Mart (la più bella del 2013, non solo a parer mio), è importante tornare su un quadro eccezionale che era esposto. È il Salvator Mundi, arrivato dalla National Gallery di Londra. È un quadro chiave, firmato e datato 1465, non solo della storia di Antonello, ma anche della storia della pittura e in un certo senso della “nostra” storia. Il quadro è piccolo, in obbedienza a quella committenza nuova (la “gens nova”: mercanti, borghesi…) che Antonello aveva intercettato e che richiedeva opere a funzione devozionale per ambienti privati. È un’opera che applica però un canone antico: il volto di Cristo benedicente, ha la ieraticità di un’icona. Ha uno sguardo fisso verso di noi, uno sguardo non consumato né consumabile dal tempo. Per quanto la forma del volto sia pienamente compiuta e non solo stilizzata come accade nelle icone, riesce a trasmetter quella dimensione che, nella forma umana, lascia trapelare un’impronta del divino. Il Salvator Mundi è in atteggiamento benedicente, un po’ come gli antichi Cristi Pantocratori delle absidi medievali. Le due mani spuntano da quel piccolo davanzale in primo piano, che ci dà una sensazione di un “da sotto in su”, in contrasto con la frontalità chiara del volto. Ma è proprio questa semplice correzione nella costruzione del quadro, che innesca una sorta di accensione. In più c’è da osservare un particolare chiave: Antonello corregge in corsa la mano benedicente, che in una prima versione era messa più di traverso e che invece nella versione definitiva ruota in posizione frontale, imponendosi così di realizzare uno scorcio della massima difficoltà. Ma questa rotazione è come una leva che spacca e apre lo spazio. Alle due dimensioni della tavola ne aggiunge una terza, che è quella che non va verso il fondo, ma viene verso dove noi siamo.

Antonello mettendo in campo le innovazioni della nuova pittura italiana capace di aprire profondità e volumi, ne fa uno strumento per creare una contiguità tra lo spazio dove Cristo è e quello dove noi siamo. Dieci anni dopo avrebbe fatto la stessa cosa con la mano allungata della sua meravigliosa Annunciata. Ma qui c’è lo stupore della prima volta. E anche la sensazione di un’audacia messa in campo. È questo che dà un’elettricità e una vibrazione così contemporanea, a questa icona così disciplinatamente antica. (Non è un caso che Romeo Castellucci l’avesse scelta, riprodotta su scala enorme, come sfondo del spettacolo tanto stupidamente discusso ma tanto vero, Sul concetto di volto del figlio di Dio).

Dove porti la strada avviata con la rotazione delle dita benedicenti, lo si vede nel Cristo alla colonna del Louvre, pure presente in mostra. Lì la rotazione è di tutti i volumi; è una torsione che non provoca nessuna distorsione delle forme, e che racconta uno stato vertiginoso del dolore che non si esprime con lacerazioni ma con una spasmodica compostezza compositiva.

Il Maxxi come palestra per il cuore

Pensieri da un’intervista del nuovo direttore del Maxxi Hou Hanru a Francesco Bonami, pubblicata sulla Stampa del 7 gennaio. Interessanti perché veicolano una ipotesi non protagonistica di concepirsi come curatore.

Il mondo dell’arte ultimamente ama far vedere i muscoli, ma io vorrei una palestra per far funzionare il nostro cuore meglio, che credo si in genere più sano.

Io mi sento sempre un outsider che tenta di sopravvivere alla tentazione di diventare un insider. Un rischio sempre più grande oggi che l’“outside”, il fuori, non esiste più. L’Impero è diventato troppo grande e contiene tutto.

Siamo così appiccicati alla contemporaneità da non riuscire a vederla con chiarezza, quindi è bene fare un passo o due indietro.

Io sono convinto che si possono presentare importanti e popolari mostre in modo diverso e renderle fruibili non solo attraverso il solito marketing ma più che altro attraverso un forte e serio lavoro didattico di approfondimento.

Il nostro è un lavoro che ultimamente è andato un po’ l’altro deriva, finendo col parlare solo agli eletti e i nostri colleghi. Credo si debba invece tornare alla funzione originale del curatore, che era quella di osservare la cultura e l’arte e trovare metodi e occasioni per condividerla e ridistribuirla a un pubblico molto più vasto.

Quella foto epica di Paolo VI in Palestina

50 anni fa il primo papa metteva i piedi in Palestina dai tempi di Gesù. Era Paolo VI a quel tempo all’inizio del suo pontificato. Per chi lavora sulle immagini dell’arte quella era una congiunzione carica di straordinaria suggestione (cliccate sull’immagine per ingrandirla). Io da anni conservo questa foto pubblicata da Paris Match, 15 anni fa, quando i giornali avevano ancora una capacità di restituire il volto epico della realtà. Era il 7 gennaio e Paolo VI dopo essere stato a Gerusalemme si era spostato a nord in Galilea. Qui è sulle sponde del lago di Tiberiade, proprio nel posto dove Gesù aveva incontrato Giovanni e Andrea. Una folla lo sospinge verso la sponda, mentre di fronte i fotografi per immortalare la scena si accalcano con i piedi nell’acqua. Solo il fotografo di Paris Match previdente si era dotato di una barca da cui riprendere quella scena. C’è in quest’immagine tutta la densità umana di quel momento, una densità che richiama, per analogia, quella che si doveva vivere, in quegli stessi luoghi attorno a Gesù. Quindi é una foto che davvero vale un quadro, perché contiene tutta quella energia di immaginazione che per secoli gli artisti hanno attivato per restituire immagini verosimili e credibili della storia di Gesù. In fondo un impeto cosí poteva sgorgare da un pennello come quello di Rembrandt…

Una cosa che ho capito nel 2013: la grandezza brutale di Manet

Il protagonista del mio 2013 è stato Edouard Manet. Merito anche della mostra veneziana a Palazzo Ducale, importante per i pezzi raccolti e per la proposta eccezionale del parallelo tra l’Olympia e la Venere di Urbino, un po’ meno convincente rispetto alla tesi (l’italianità di Manet a bilanciare lo spagnolismo che gli è sempre attribuito). Ma vedere Manet in carne ed ossa, in un contesto alto come Palazzo Ducale, mi ha aperto gli occhi. C’era stata come preparazione la bellissima lezione tenuta da Flavio Fergonzi nel corso su Rovesciare il 900, e c’era stata la lettura di due piccoli libri che vi raccomando, quello di Michel Foucault e quello di Georges Bataille, tutt’e due editi da Abscondita. Il punto è questo: Manet è il vero punto di rottura da cui scaturisce la modernità. La cosa fantastica è che questo punto di rottura è così profondo da non aver bisogno di forme esterne accentuatamente innovative per produrre i suoi effetti. Non ha bisogno neanche della libertà degli Impressionisti, da cui non a caso Manet si terrà sempre alla larga.

Manet realizza un’operazione più radicale: svuota l’arte dal suo potere enunciativo ed evocativo. I soggetti non raccontano più nulla (impressionante da questo punto di vista il paragone tra il Tre maggio di Goya, 1808, con la morte dipinta negli occhi del fucilato, e L’esecuzione di Massimiliano di Manet, 1868, dipinto invece con la massima indifferenza, quasi fosse la stessa cosa che dipingere un fiore o un pesce). Come scrisse Malraux, Manet «distrusse il significato del soggetto». Il soggetto è ridotto a insignificanza, semplice pretesto dela pittura.

Questo annientamento di ogni eloquenza, riporta la pittura a concepirsi come fatto totale, con conseguenze destabilizzanti innanzitutto sui primi visitatori. Il rifiuto clamoroso dell’Olympia non è spiegabile con ragioni di moralismo borghese, ma da un orrore sacro che quel quadro emana. E che emana partendo da un soggetto in fondo consueto all’occhio di un borghese di quel tempo. Bataille la definisce «un’opacità della violenza»; i giornali del tempo, documentano lo scandalo, parlavano di una «scena da obitorio». Eppure l’immagine non narra né di violenze né di morti in corso.

È questo slittamento tra il soggetto e il senso che lo fa essere a provocare la defintiva rottura con un modo di concepire la pittura che aveva trovato i suoi ultimi grandi, generosissimi epigoni in Delacroix e Courbet. Manet azzera tutto: la partita si gioca tra l’artista e quel rettangolo di spazio che deve coprire di segni e di colori, rinunciando all’illusione che possa esserci uno spazio da terza dimensione. La pittura di Manet è pittura tornata piatta, cioè aderente al suo supporto. Il 900 parte da qui (pensate alla lotta titanica di Picasso per stringere nelle due dimensioni le sue monumentali Demoiselles, altro grande quadro-terremoto). Interessante che il 900 cominci rinunciando a quella che era stata la grande conquista intellettuale del 400 italiano: la costruzione certa di uno spazio pur dentro le due dimensioni. La questione non era che la soluzione non funzionasse più; era che l’energia intellettuale da cui era scaturita si era esaurita. Non si poteva più fingere, si doveva brutalmente ricominciare. Manet è colui che per primo ha tratto il dado. Dopo la storia non è più stata la stessa. Manet un po’ come Masaccio, è un punto di non ritorno.

E se questo fosse il presepe secondo Fontana?

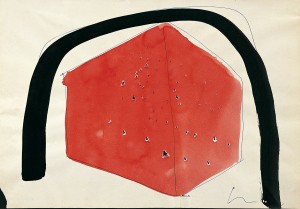

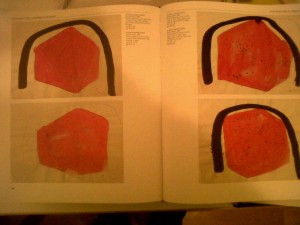

Se la dimensione del Natale è quella di essere una sorpresa, anche nell’immagine che lo racconta o che ne restituisce il senso, cerchiamo sempre questa stessa dimensione di sorpresa. Un’immagine che abbia in sé qualcosa di inatteso. Quest’anno devo la sorpresa a Lucio Fontana. Nei tre volumi appena usciti da Skira che raccolgono tutta la sua opera su carta a pagina 154 -155 sono pubblicate le quattro varianti un Ambiente spaziale del 1960 di stupefacente bellezza e semplicità (per vederlo bene cliccate sull’immagine qui sopra). Il “concetto” dell’opera è semplice: un grande e spesso segno nero di china, traccia un arco che abbraccia quasi tutto il foglio; è un arco imperfetto, che ha una evidente funzione protettiva più che di sostegno di una struttura. Un arco – abbraccio, insomma; o un arco grembo, come se l’ambiente spaziale da definire fosse proprio quello: un grembo. Al centro dello spazio c’è una grande cosa rossa: un solido geometrico che però è smussato da tante irregolarità, così da sembrare il contenitore di qualcosa che è pronto ad irrompere, e che scuote da dentro il solido, al punto di arroventarlo. Il rosso a china infatti è rosso vivo, rosso ardente. La disomogeneità nella stesura restituisce l’idea di un solido pulsante: e i fori che compaiono sulla sua superficie e non sul resto della foglio, alludono a qualcosa che sta accadendo dentro.

Che l’architettura dell’arco richiami l’irregolarità della grotta, luogo protettivo per antonomasia nel racconto del Natale, non penso proprio sia una forzatura. Chi è pittore ha per forza nell’occhio e nel cervello quella “forma” maturata in secoli di storia. Una “forma” che è generativa, non solo per ciò che al suo interno è storicamente accaduto; ma che è anche generativa di intuizioni espressive, per chi da artista ha provato a immaginarla e rappresentarla. Che poi il rosso balzi all’occhio come una sorpresa di cui non capiamo bene né gli esatti contenuti né tanto meno la portata, ma da cui non stacchiamo né l’occhio né la mente, è altrettanto palese.

È tutto semplice in questa carta di Fontana, ma è tutto anche irriducibile. Come qualcosa che scalda lo sguardo, e che contenga la promessa di non spegnersi mai. Proprio come il Natale.

A proposito della Magnifica Ossessione

Dopo Antonello, visita alla Magnifica Ossessione, ultimo piano, allestimento congegnato dalla Cristiana Collu, direttrice del Mart, per familiarizzare con il grande patrimonio della collezione (un km di cammino nelle sale, 2750 oggetti esposti recita il sito.) Consiglio a tutti la visita, prima che l’allestimento venga smantellato (16 febbraio): è una vera lezione di come si possa scuotere un museo senza prevaricarlo. Le sale sono organizzate ad accorpamenti, che sono tematici o anche più sofisticati. Non ci sono didascalie (una guida serve per orientamento), non ci sono gerarchie. Ma fa impressione come questi accorpamenti risuscitino l’energia di tante opere che in allestimenti tradizionali percepivi un po’ inerti, un po’ addormentate. Per rendere l’idea: la sala dedicata agli artisti di sinistra è concepita con due pareti dove si fronteggiano da una parte i “guttusiani” e dall’altra gli astrattisti alla Vedova. Tutti disposti a massa, come si trattasse davvero di due fronti che si sfidano a ranghi compatti. L’impressione visiva vale più di una lezione di storia. La grande sala affollata dall’architettura degli Anni 30, con modellini, disegni e foto di architettura parla da sola di una stagione quanto mai forte del nostro paese. Ci si lustra gli occhi a vedere quante meraviglie, pensate in modo molto funzionale, abbianmo costellato quel decennio. Un’appendice è la sala per la villa di Curzo Malaparte a Capri. Sullo schermo scorrono le immagini del film di Godard con la Bardot (Le Mepris, 1963) girato nella villa. Di fronte le foto di Basilico; la grande parete centrale invece è tappezzata dalle immagini di Mimmo Jodice su Capri. Non si uscirebbe mai da quell’acqua…

Si chiude con un quadro stupendo di Giovanni Anselmo, “Entrare nell’opera”: un autoscatto del 1971, di 3metri per 5: mi sembra la metafora della Magnifica Ossessione.

Visita ad Antonello. Quando una mostra centra l’obiettivo

Settimana scorsa visita con Associazione Testori al Mart per la mostra di Antonello. Alcuni spunti (scusate se insito su questo tema, ma è una di quelle occasioni – così rare – che aiutano a riflettere)

1. Ho trovato molto intelligente l’allestimento (firmato da Giovanni Maria Filindeu; qui lo vedete sullo sfondo dell’intervista a Ferdinando Bologna), perché inserirsi in un contesto abitato per “statuto” dal 900 e dal contemporaneo non era facile. La scelta del bianco, insieme a quell’addomesticamento dello spazio realizzato con quelle modanature gotiche a comporre degli arcosoli che proteggono le opere, funziona. Funziona benissimo la luce piena, che invade tutto il percorso, e che esalta una delle caratteristiche genetiche della pittura di Antonello, che è proprio quella luce che costruisce i solidi. È una mostra in cui ci si sente bene, e da cui si fa francamente fatica ad uscire. La visita bis serale, a sale ormai vuote, prima di ripartire per Milano, è una delle cose che ricorderò a lungo.

2. Nell’allestimento ho trovato azzeccato l’incardinamento del primo spazio attorno alla grande tavola con il Sant’Antonio di Giovanni da Capestrano. Non è un capolavoro, ma nella sua ampiezza rende bene quel che stava accadendo nel profondo della pittura italiana in quello scorcio di 400. È il sommovimento pierfrancescano che pervade tutto, anche lo spazio di questo maestro aquilano operativo a Napoli negli anni dell’apprendistato di Antonello. Il fondo oro del colosso sfondato alla base dalla pacifica ma fatale invasione del piedistallo di marmo che crea uno spazio nuovo, è la cifra del nuovo.

3. La circolarità dell’allestimento dice anche di questi continui ritorni di Antonello a ripescare idee dal suo passato. Il risultato della circolarità è che quando si arriva alla Annunciata di Palermo, capolavoro assoluto esposto giustamente senza enfasi (parla da sé), ci si trova alle spalle quello straordinario gioiello che è l’Annunciata di Como, da cui si era partiti. E mettendosi ad un certo angolo, l’occhio le prende tutt’e due. Come dire, tutto si tiene…

4. Ultima considerazione. La mostra è filologica sino all’ossessione, ma ha un respiro molto contemporaneo. Vuol dire che l’obiettivo è stato centrato.

La chiesa di vetro senza vetri

Devo a Giulio Barazzetta questa perlustrazione: a Baranzate stanno restaurando la “chiesa di vetro” di Mangiarotti – Morassutti – Favini. Un restauro radicale che protato a denudare l’edificio, smontando tutte le pareti di vetro (parete continue) per ricomporre in un’azienda veronese quell’intercapedine bianca che con il tempo si era molto degradata. Così oggi arrivando si vede solo la struttura nella sua radicale semplicità e arditezza. I quattro agili pilastri infatti non sono messi sul perimetro, proprio per permettere la parete continua. La tettoia s’allunga sottile e filante, con i terminali a croce progettati da Favini. Il tutto su un podio che alza timidamente la struttura. E la sensazione è di un qualcosa che è essenziale, razionale ma è reso leggero soprattutto da una gentilezza di rapporti. È affascinante vederla, perché se ne capisce quanto fosse intrinseca l’idea di “povertà” nella concezione di questo edificio (il che l’assimila alla contemporanea chiesa della Moadnnoa dei Poveri di Figini e Pollini). Povertà sta anche nel far perno su un’unica idea, e far sì che tutto ruoti attorno ad essa. La chiesa di vetro senza vetri parla proprio di quella sola idea, scopre le sue carte, anzi la sua carta. Andate a vederla prima che i vetri tornino pudicamente a rivestirla.

Aldo Rossi e i segreti del Gallaratese

Assiepati nel freddo freddissimo di Casa Testori (allacciamento per il nuovo riscaldamento in arrivo a giorni), una trentina di ragazzi l’altra sera hanno dialogato per oltre due ore con i fotografi che hanno lavorato alla mostra di Claudia Tinazzi sul senso dell’abitare in Aldo Rossi. Guidava il professor Massimo Ferrari, era presente il professor Giulio Barazzetta. E c’erano tre dei quattro fotografi protagonisti: Andreoni, Ottomanelli e Introini. Il tema era quello del fotografare l’architettura, e non si è mai scappati via da quel luogo carico di bellezza, storia e anche un po’ di mistero che la stecca di Aldo Rossi al Gallaratese. Il tema costante è la soggettività di chi fotografa anche oggetti “minerali” come delle costruzioni architettoniche. Una soggettività che diventa decisiva davanti ad una costruzione come quella di Aldo Rossi che continua ad avvolgere con il suo fascino chi la frequenta.

Tre cose mi sono annotato.

Una doppia sottolineatura storica fatta da Barazzetta. In un dialogo Aymonino, l’architetto che ha progettato l’altro edificio del Gallaratese, gli aveva rivelato che l’assegnazione della stecca a Rossi era avvenuta quasi per disperazione. Affrontare quella “spada” di 185 metri era un sfida che nessuno aveva voglia né forza di affrontare. Straordinario quindi che Rossi abbia assunto quell’incarico a scelte già fatte. Cioè si sia dato il compito di redimere un’idea irredimibile.

Quando l’edificio finì fu occupato: quindi immaginiamoci l’inizio di quella storia che precipita subito nel cuore della storia di quegli anni. Barazzetta lo ricorda sotto assedio, con polizia fuori e occupanti che se ne erano impadroniti. Intanto nel 1971 Rossi veniva sospeso dall’università. Insomma un vero inizio da battaglia. È bene ricordarselo, anche oggi, per avere una percezione più profonda e completa di cosa sia questo edificio.

Seconda notazione: Rossi continuò a “portarsi“ il Gallaratese con sé. I disegni e i quadri appesi a Casa Testori sono tutti successivi al cantiere. Vuol dire che l’idea continuava a camminare, come se fosse un orizzonte a cui guardare più che un traguardo messo in curriculum. È quest’ansia di Rossi che affascina e anche commuove. L’ansia di approdare ad un edificio che aiutasse la fatica del vivere, che desse respiro ad aspettative e desideri di chi lo abita. Un’ansia per una casa davvero pacificante: un ossimoro che dice tanto di Rossi.

Terza notazione. Le foto del Gallaratese che vediamo sono sempre relative al luogo topico, il grande spazio aperto del piano terra, con la sequenza perfetta di pilastri e colonne, con la luce che scava geometrie meravigliose. E i piani superiori? Non si possono fotografare. Un’associazione degli inquilini si è data questa regola. E i fotografi raccontano di averli visti, ma senza poter scattare nulla. Strana ma molto “rossiana” questa scelta. È qualcosa che custodisce nel profondo quella dicotomia concettuale che sta alla base del Gallaratese. Pubblico in senso totale sotto. Privato in senso vero sopra. Il sogno di Rossi era proprio questo, cercare una convivenza tra i due poli senza che nessuno ne risultasse sacrificato. Chi ci abita ha preso sul serio questo suo sogno.