L’opera che vedete è di Bernardino Luini (cliccate per ingrandirla), fa parte di un ciclo di affreschi dipinti per la chiesa milanese di Santa Maria della Pace (intorno al 1514), affreschi strappati e oggi custoditi alla Pinacoteca di Brera. Luini è un importante artista lombardo, che avremo la frotuna di poter conoscere bene grazie alla grande mostra curata da Giovanni Agosti e da Jacopo Stoppa, a Palazzo Reale di Milano, dal 9 aprile. Luini è un artista ha avuto l’avventura (o la disavventura…) di doversi ad un certo punto della sua vita sintonizzare con la rivoluzione che Leonardo aveva introdotto nei suoi lunghi anni milanesi. Per lui questo doversi misurare con la lingua pittorica di Leonardo, così fluida e così nuova, doveva essere una gran fatica. Così quando poteva, si metteva da parte e ripescava quel suo stile molto lombardo e molto popolare, che era stato travolto dalla moda del leonardismo. Gli affreschi di Santa Maria della Pace sono proprio uno di quei casi. La pittura è semplice, netta nei tratti, e non insegue gli effetti sfumati che dopo il Cenacolo erano diventati tendenza dominante a Milano ma non solo. Luini tra l’altro con quella semplicità ritrovata si sofferma nel racconto della vita di Giuseppe, su un momento che non si vede mai rappresentato: è quello di Maria e Giuseppe che dopo le nozze se ne tornano a casa. La scena, tutta verticale è assolutamente stupenda. I due sposi si tengono mano nella mano camminando verso Nazareth, ma l’aspetto indimenticabile dell’affresco di Luini è il modo con cui i due si guardano, come due sposi sereni e innamorati. Giuseppe sta parlando e sicuramente sta raccontando qualcosa di bello o divertente a Maria, che non si sottrae certo ma ammicca con un sottile sorriso di complicità.

La loro strana situazione non sembra davvero porre problema, né all’uno né all’altra. Senza calcolo, ma per un istinto sano, Luini ci dice che quel momento era un momento di assoluta, tranquilla normalità.

[Avevo scritto queste cose qualche mese fa nella rubrica Riquadri per il sito Piccole note. La riprendo ora, perché qualcuno ha voluto farmi un regalo per questo 19 marzo, mandandomi una paginetta di don Giussani, commovente perché dattiloscritta, e geniale per l’acutezza con cui entra nel profilo di san Giuseppe. Giussani dice quel che si tralascia sempre: che san Giuseppe è stato un uomo fortunato. «Sì, fortunato perché era innamorato di Maria e Maria lo era di lui… e questa relazione tra di loro aveva raggiunto una trasparenza tale da non aver bisogno del fatto fisico». Appunto, basta l’intesa di quello sguardo, la tenerezza di quel tenersi per mano. E poi l’andatura allegra propria di ogni uomo fortunato…]

Il san Giuseppe innamorato

Benvenuti a RomaFelix

La bellissima foto di Massimo Quattrucci testimonia da sola che la giornata non è stata una giornata ordinaria. Siamo alla Galleria Doria Pamphili, sabato 15 marzo. L’occasione è la presentazione di un’associazione che già nel nome è tutto un programma: RomaFelix. L’associzione, diretta da Pina Baglioni, organizzerà itinerari e visite guidate a Roma, con criteri che a chi segue questo blog piaceranno moltissimo. Fra poco sarà online il sito e potrete capirne di più. Anticipo che RomaFelix vi porterà a scoprire la Roma dei Gesuiti (di questi tempi è bene approfondire il tema…) o quella ebraica. Di Michelangelo vi farà conoscere tutto quello che c’è fuori dalle Mura Vaticane. E così via… Sabato alla presentazione che ho avuto l’onore di moderare, c’erano, da sinistra, don Paolo Asolan, docente alla Lateranense e responsabile dei pelleginaggi sulla via Francigena; c’era Massimiliano Floridi, storico dell’arte e gentilissimo padrone di casa; e c’era Aurelio Picca, grande scrittore, capace di sognare e far sognare Roma. Duecento persone in sala, che per partecipare si sono associati: a dimostrare quanta fame c’è di vedere, scoprire, capire. Credo ostinatamente che la storia dell’arte possa migliorare la vita, perché fa sì che le grandi bellezze non siano effimere emozioni in balia del gusto, ma diventino presidio del nostro immaginario. RomaFelix questo farà. I coloir del logo sono giallo e rosso, non già per fede calcistica, ma per ricordafre che giallo e rosso sono i due colori simbolo che, come ha ricordato Federico Zeri, ritroviamo, sporcizia permettendo, nell’Arco di Costantino.

Una nota particolare va per Massimiliano Floridi, testimonial di un modo appassionato e intelligente di custodire e valorizzare il patrimonio culturale. Tenere aperto un museo impegnativo come questo è un titolo di merito, specie se si pensa che pochi anni fa i visitatori erano ridotti a 15mila all’anno. Poi l’apertura del portone su via del Corso li ha fatti schizzare a 100mila. Ma Floridi non è contento, perché i numeri non dicono tutto e la valorizzazione di un patrimonio come questo ha bisogno di più: non è la toccata e fuga pur con mille “oh” di ammirazione.

Per saperne di più, la pagina Facebook o la mail amici@romafelix.it

Le Guide Rosse, come evitarne l’estinzione

È emozionante vederla. È la prima Guida Rossa, uscita proprio 100 anni fa. Dedicata a Piemonte, Lombardia e Canton Ticino. Sembra un po’ un messale, ma la scelta di quel rosso telato è la scelta giusta che annuncia cose preziose. La Guida Rossa è un po’ il simbolo dell’Italia che vorremmo, che inseguiamo, che amiamo. L’Italia delle mille bellezze, delle bellezze diffuse, distribuite quasi a pioggia dal buon Dio senza badare a risparmio ma soprattutto senza preoccuparsi dove cadessero. L’Italia paziente e intelligente che rispetta i propri tesori, censendoli senza retorica, rendendoli in questo modo fruibili a tutti. Un’Italia pioniera di un turismo libero, intelligente non massificato. Le Guide Rosse restano come un deposito non solo di informazioni e di conoscenze, ma sono anche deposito di un metodo. Un modo per ricordare come si fa divulgazione attenta ma senza sconti, come si rispetta un patrimonio, documentandolo. Le Guide Rosse sono il frutto di una cultura illuministica molto milanese. Ma ho sempre pensato che il loro più diretto e mirabile precedente, dal punto di vista metodologico, siano gli Atti delle visite pastorali di San Carlo, con le descrizione minuziosa di tutto il patrimonio censito nelle chiese visitate. L’attenzione al dettaglio si trasforma in patrimonio di conoscenza, in documento storico. Un’opera che entra in queste compilazione è un’opera che è difficile sottoporre a spostamenti arbitrari.

Ma c’è un punto di interrogativo. Le Guide Rosse sono figlie di un passato che non ha trovato il modo di aggiornarsi. Rischiano di restare come delle reliquie, né più né meno che gli Atti di San Carlo. In vendita ci sono solo quelle che hanno ancora un minimo mercato, più o meno la metà delle 24 originarie. Avrebbero bisogno di un aggiornamento nei contenuti (tutti gli apparati introduttivi sono naturalmente sorpassati). E soprattutto bisognerebbe pensare a come trasformarle in guide digitali. Non è investimento da poco, ma le Guide Rosse non sono accessorie al patrimonio, sono funzionali alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio.

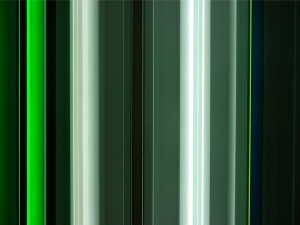

Turrell e Irwin, l’altro mondo qui tra noi

Varese, California. La città lombarda dista 9669 chilometri da Los Angeles, ma entrando nelle stanze di Villa Panza a Biumo, per la mostra di James Turrell e Robert Irwin, la distanza sempre essersi annullata: forza di due artisti che assorbono le distanze fisiche. La mostra è bellissima, curata da Michael Govan, direttore del LACMA – Los Angeles e da Anna Bernardini, direttore di Villa e Collezione Panza, è perfetta nel suo ritmo; agevolata anche dal fatto che i due agiscono anche con una complementarità, in quanto Turrell stressa le tecnologie per arrivare al cuore della luce, mentre Irwin lavora su purissimi registri naturali.

Los Angeles, e non è un caso. Città “senza” una dimensione del tempo, con stagioni una uguale all’altra. Città “senza” un passato da metabolizzare. Città dove tempo e spazio sembrano dimensioni “senza” un argine. La west coast è la frontiera naturale dell’arte nuova, quella che non ha addosso più scorie della grande tradizione: il processo di “defisicizzazione” sia dell’oggetto artistico sia di ciò che viene rappresentato è arrivato a un suo zenit.

L’antropologia è più potente della cultura, e questa mostra lo conferma. Turrell antropologicamente è l’uomo che vede nella tecnologia non solo uno strumento ma una porta per una conoscenza di se stessi, delle proprie facoltà sensitive. Tecnologia e arte si fondono in un tutt’uno, concettualmente non separabile. Il suo Ganzfeld, Campo totale, ne è l’epsressione massima e più compiuta.

Irwin è una sorta di cowboy dell’assoluto. Viaggia a mani nude, creando situazioni che sembrano smaterializzarsi ogni volta davanti agli occhi. Il suo è un percorso estremo, senza sbavature, apparentemente impalpabile ed afono, in realtà capace di accendere un’energia lirica alla fine di ogni suo percorso. Il suo Dot Painting (1963!) compone una texture imprendibile, inafferrabile come accade solo in alcuni grandi della pittura antica; è pittura mobile come pulviscolo, ma ordinata come una partitura musicale (è davvero pittura-evento).

Bellissimo anche il labirinto (Varese scrim 2013), progettato ad hoc per Villa Panza, in cui l’infinito losangelino vive chiuso nello spazio della limonaia e dialoga grazie alle nuove bellissime feritoie aperte con il paesaggio lombardo. Sembra un dialogo tra “questo” mondo (là fuori) e l’altro mondo (quello delle anime, lì dentro il velario). Il tempo e il senza tempo a confronto. Anche se solo uno, l’altro mondo, ha vista su tutt’e due; d’altra parte è la luce del primo ad alimentare il secondo. Insomma, il dispositivo di Irwin risucchia in un gioco di infinite possibili combinazioni.

Il percorso di Irwin si conclude con un’installazione davvero stupenda: è Piccadilly, una sequenza di tubi fluorescenti messi in verticale su una parete di 7/8 metri, pausati quasi con una tastiera di pianoforte. Alcuni sono spenti e il loro vetro colorato vive dalla luce vicina; altri sono “bendati” parzialmente da coperture verticali che chiudono parte della loro luce. Quello che conquista è l’aver reso assolutamente naturale un effetto prodotto del tutto artificialmente; la luce sembra farsi musica, ritmo; l’invariabilità della luce produce a sopresa un effetto di movimento. Quasi di danza.

Sulla mostra di Villa Panza leggete anche il post di No Name.

Tintoretto + America= Vedova

Questa recensione è stata scritta per Alias e pubblicata domenica 23 febbraio.

Nella foto lo si vede sbucare dalle scale del metro di New York, con la sua sagoma allampanata e lo sguardo già conquistato dal vortice urbano che che si scatena tutt’intorno a lui. La foto è del 1967 ed è interessante perché attesta con immediatezza una sorta di consanguineità: Emilio Vedova, veneziano ad oltranza, “fratello” di Tintoretto e di Giandomenico Tiepolo, intercettava in quella città esagitata e in tumulto qualcosa di familiare. Un luogo vitale, eccitato, ma che come la sua Venezia sembrava sempre sul punto di poter precipitare in un cumulo di rovine.

Quanto New York e l’America fossero entrati nei pensieri e nella pittura di Emilio Vedova lo rivela oggi una mostra organizzata a Verona dalla Galleria dello Scudo, in collaborazione con la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova: si tratta di una trentina di opere mai viste prima d’ora, realizzate tra 1976 e 1977, e intitolate “De America”. Dalla mostra nascerà un libro di prossima pubblicazione curato da Germano Celant, direttore artistico della Fondazione e da Laura Lorenzoni, in cui verranno ricostruiti tutti i rapporti tra l’artista e gli Stati Uniti (edito da Skira).

È noto come Venezia fosse stata individuata dallo stesso governo Usa come la vetrina perfetta per portare in Europa le grandi novità dell’arte americana. Peggy Guggenheim aveva fatto da apripista; poi le Biennali, a partire dal 1948 con la presentazione di Pollock, erano diventate dei veri avamposti di una stategia studiata puntigliosamente (ben ricostruita da Francesco Tedeschi nel suo La scuola di New York, ed. Vita e Pensiero). Che un trentenne come Vedova si facesse profondamente segnare da quella contaminazione, che oltrettutto si consumava proprio nella sua Venezia, era un po’ nell’ordine delle cose. Vedova sentiva certamente molto più suo quel vento libertario arrivato d’oltreceano che non il realismo ad oltranza che dominava la pittura “politica” nell’Italia di quegli anni. Così nel 1951 lo troviamo già a New York ad esporre da Catherine Viviano; nel 1956 viene insignito del Salomon R. Guggenheim Foundation Award. Lo stesso anno una sua opera entra nelle raccolte del Moma. Nel 1960 arriva il Leone d’oro alla Biennale, da una giuria non a caso presieduta dal britannico Herbert Read. In mezzo ci sono le presenze alle Biennali di San Paolo e l’ingresso nelle collezioni del più americano di tutti i grandi collezionisti europei, Giuseppe Panza di Biumo. Vedova alla fine degli anni 60 tiene anche delle memorabili “lectures” sull’“artista oggi” all’Università di Berkeley. Nel 1967 invece riceve la commessa per il Padiglione Italiano dell’Expo: in quest’occasione presenta una grande istallazione luminosa Spazio/Plurimo/Luce, realizzata attraverso proiezioni con vetrini realizzati a mano dagli artigiani di Murano.

Quello tra Vedova e l’America è dunque un feeling intensissimo durato 25 anni, che nel ciclo del 1976/77 trova una sintesi dal sapore straordinariamente piranesiano. Non è un caso che l’artista abbia scelto di usare solo il bianco e nero, anche se si sa come le varianti dei neri, dei bianchi e dei grigi nella pittura di Vedova siano infinite. Complessivamente il ciclo si compone di tre grandi tele (in mostra ce ne sono due), di 13 carte delle stesse dimensioni, tutte esposte, e di un gruppo di lavori più piccoli ma assolutamente compiuti. Che l’aurea nella quale Vedova si muove sia quella larga dell’espressionismo astratto americano, ci sono pochi dubbi. Ma Germano Celant nel suo testo avverte di una profonda e anche decisiva differenza: «Vedova si ritaglia un territorio importante, quello del sogno errante che procede per balzi e per tagli, per fenditure e per cerniere con cui escludere definitivamente la rigidità e la monoliticità di un Kline, le istanze riduttive di Stella e, poi, di LeWitt. Rispetto agli espressionisti astratti che dimostrano una tendenza a controllare e definire, Vedova lascia che i segni prendano l’iniziativa e dominino la scena».

Il Vedova americano si porta dentro lo stigma di quel catastrofismo che da Tintoretto in poi ha segnato tanta grande pittura veneziana: per questo nelle sue tele ritroviamo un elemento che è estraneo o addirittura ignoto alla nuova arte americana. È il segno delle ombre, che s’infrattano in ogni centimetro di tela, innestando una dimensione di vorticosa precarietà, dando profondità anche storica al dramma dell’evento pittorico. Nel rutilante dispiegarsi di immaginarie geometrie urbane, nella scatenata danza operata con ogni strumento sulla tela, Vedova non censura mai la sofferenza per uno spettacolo che in realtà prevede nel suo spartito tante ferite, illusioni, fallimenti. È lo spettacolo americano, riconosciuto come fattore decisivo di modernità, ammirato per quella sua portata libertaria, ma visto con l’occhio profondo, scafato di chi ha frequentato il buio di Tintoretto o la spericolatezza cupa di Piranesi.

Vedova si lascia conquistare da quest’America, ma non ne resta soggiogato. Anzi, ritenendo che il proprio mestiere di pittore contempli anche un dovere morale, con questo ciclo sembra voler ricambiare il tanto ricevuto, restituendo un qualcosa che sembra un orizzonte, un luogo in cui meditare sul proprio destino, uno sguardo in profondità che liberi per un istante da quello stentoreo obbligo di essere sempre affermativi. «Certo l’America a me è rimasta dentro; come europei ne sentiamo la responsabilità, comprendiamo tante distorsioni e tanti inaridimenti umani, avvenuti per sopravvivere», annota non a caso Vedova. Che poi aggiunge: «Provoca immensa pietà quest’uomo, sradicato, perseguitato, che deve pure credere a qualche cosa per trovare la forza di restare, radicarsi, costruire…».

Davanti a queste tele e carte che costituiscono il De America comprendiamo allora meglio quale fu, verosimilmente, lo sguardo gettato da quell’allampanato veneziano che vediamo sbucare dalle scale del metro newyorkese. Uno sguardo conquistato, intriso di meraviglia, anche grato per tutta quell’energia che vedeva vorticare attorno a sé e che sapeva di poter far sua. Ma in quello sguardo c’era da subito, come lui stesso confessa, anche un sentimento istintivo di pietà. Per questo nel Vedova del De America, sentiamo vibrare passioni, ma anche avvertimenti che danno alla sua pittura un fremito profetico.

Andy Warhol, io proverei a spiegarlo così

Questi sono appunti per una visita guidata alla mostra di Andy Warhol della collezione Brant a Palazzo Reale di Milano (da leggere anche il post di Luca Fiore sulla mostra)

Punto primo: bisogna fare uno sforzo per provare sempre ad organizzare storicamente la conoscenza di Andy Warhol. Ad esempio cominciando dall’evidenziare una periodizzazione. Quindi tre periodi. Sino al 1960, l’Andy Warhol illustratore (mettendo in rilievo che questa stagione non entra nell’opera omnia di AW della Fondazione); la stagione pop dal 1960 al 1968 (il taglio netto causato dall’attentato subito da AW da parte di Valerie Solanas, 3 giugno 1968); la pausa senza pittura; 1972-1987 l’ultima stagione (probabilmente la più grande).

L’AW illustratore è come una preistoria. Un affacciarsi al mondo senza ancora avere l’idea su dove e come portare l’affondo. L’AW pop è il più radicale e in un certo senso “fondamentalista” nell’azzeramento di qualsiasi soggettivismo espressivo: il colpo che invecchia tutta l’arte del 900 è il ciclo delle zuppe Campbell, esposte nel 1962 a Los Angeles, cui segue l’approdo alla meccanizzazione con le serigrafie dei “200 dollari”.

Il terzo AW invece sembra liberarsi dall’ossessione di un’artificialità del prodotto artistico. La sua arte torna a respirare, la pittura stesa con grandi spugne torna ad essere stesa sulla tela. Dopo il raggelamento pop si sente un’aria di nuova libertà. AW si lascia andare e vengono fuori i capolavori della mostra: il ciclo dei Teschi, meravigliosi nei loro preziosismi; le due tele della serie Ladies and gentleman, travestiti neri che sbucano dal meraviglioso calice giallo del loro vestito. Straordinarie anche i due Rorschach, grandi tele a motivo decorativo, che AW realizzò equivocando il metodo terapeutico di uno psichiatra svizzero.

Storicizzare vuol dire anche capire da quale storia si generi ogni opera di AW. Purtroppo il compito non è semplice perché l’arte contemporanea è stata monopolizzata dalla “critica”, che gioca ad alzare cortine fumogene sulla storia, e non è mai possibile trovarne invece una storia. Che si capisce dei Mao, se non si percepisce il rovesciamento che AW ne fa in coincidenza del viaggio di Nixon a Pechino, quando il simbolo della contestazione dell’Occidente diventa preziosa sponda anti Unione Sovietica? È un ribaltamento simbolico spiattellato in faccia al mondo che i cinesi non hanno ancora digerito (nelle mostre di AW in Cina questa serie non può essere esposta).

AW va aggirato: lui ti fa stare sempre sulla sua superficie, quando invece sta lavorando in profondità. Quindi va sempre scovata questa profondità, senza cadere nell’errore opposto di caricarla di significati. AW è pittore nato visivamente sulle icone della chiesa cattolica ortodossa di Saint George di Pittsburg, che per tutta la stagione pop dipinge icone, eternizzando i prodotti simbolo della civiltà consumista. L’icona è per principio piatta, non vuole la profondità, perché la profondità è tutta e solo nel pensiero e nella preghiera accesa in chi la guarda. L’icona non ha nessuno sviluppo narrativo. È solo replica di un prototipo. AW degli anni pop segue lo stesso procedimento, ed evita ogni profondità. Eppure nella piattezza delle sue superfici intercetta note profonde. Il tema della morte ad esempio, che affiora plateale nelle Electric Chair, o nei disastri stradali; ma è sempre il tema della morte che rende iconica la sua Marilyn, non solo perchè la realizza dopo il suo suicidio, ma perché la palpebra semiabbassata sul “sole” biondo del suo volto, è un’implacabile nota tragica, che trova la sua forza nella replica ossessiva, martellante, seriale di quel prototipo. Così si capisce che la serialità di AW non è solo esito di un’arte che si è adeguata come tutto ai processi di produzione meccanica. La serialità è il dispositivo che nella ripetizione produce un effetto equivalente alla profondità.

Senza recinti. Disse Keith Haring: «Era lui che aveva mosso le cose in modo da rendere possibile anche a me di essere artista. Era il primo che dava la possibilità di essere artista pubblico nel vero senso della parola, un artista della gente». La funzione di Warhol è in questo enorme allargamento del “recinto” dell’arte. Un qualcosa di molto simile all’abbattimento di quei recinti. In modo molto americano, diceva che c’è una chance per tutti. “Intanto falla” (l’arte), è il suo slogan. Poi, dopo di lui, sono stati alzati altri recinti protettivi, architettati in alleanza tra mercato e intellettualismo critico. Un nuovo accademismo à la page. Warhol non ci sarebbe stato: non era uno da selezioni preventive.

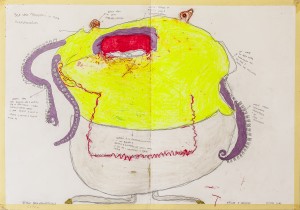

Le unghiate dell’Atelier dell’errore

Una bella mostra-lampo a Milano è stata quella dell’Atelier dell’Errore allo spazio Marselleria: si tratta di un’esperienza nata nel 2003 come atelier di attività espressive per la Neuropsichiatria infantile dell’Ausl di Reggio Emilia da un’idea di Luca Santiago Mora. Oggi il progetto è sbarcato anche a Bergamo. Cos’ha di diverso questa esperienza rispetto alle tante esperienze di espressività scaturite da persone con problemi psichici? Mi sembra che qui l’energia sia ben più che frutto di un’istintività. C’è un qualcosa messo a fattor comune, che dà unità anche stilistica ai lavori, che li porta ben oltre il livello di una espressività ossessiva. È sorpendente infatti la capacità che i ragazzini (hanno dai 7 ai 16 anni) hanno di “chiudere” i loro disegni, di portarli a un compimento oltre il quale un segno sarebbe di troppo. Mi veniva il paragone con gli outsider che Gioni ha disseminato nella sua Biennale: ma lì dominava la ripetività dei motivi, un po’ come se fossero dischi creativi rotti. Ed erano sempre dei soliloqui. Qui invece cogli la sensazione di un percorso, di un tentativo di spingersi fuori, di un’uscita da quel solpsismo in cui erano imbrigliati quasi tutti gli outsider di Gioni, e di un tentativo quindi di spingere fuori quelle incredibili creature (sono tutti animali fantastici ricavati dai racconti di Ermanno Cavazzoni) immaginate. “In fuga dalla priogine della nostra immaginazione”, è stato il titolo scelto per la mostra, tratto dalla didascalia apposta da uno degli autori al suo lavoro. Sono meglio di Mario Merz, mi ha suggerito qualcuno. E in effetti…

In esergo all’home page dell’Atelier (guardatela, merita) c’è questo verso di Antonella Anedda: «Il disegno sarà semplice come unghiate di bestia sul tronco».

Nelle immagini. Sopra: Sante Carini, Pirotoco San Pirotoco Salvatore dei Pirotoci

Qui sotto: Matile e Sara, Remora Baianfantiticole

Medaglia d’oro alla grafica di Sochi

Ho visto a spizzichi la cerimonia inaugurale di Sochi 2014. La forza della cultura grafica e visiva russa a tratti riemergeva clamorosamente potente e affascinante, con un’energia epica che ancora regge al rullo compressore della modernità. Interessante come fenomeno di persistenza, perché dimostra quanto possa essere decisivo alla fine un dna. Dovremmo crederci di più, in Italia. E non banalizzarlo a puro esercizio verbale, a cartolina politicamente corretta.

Fornasetti con riga millimetrata

Ha chiuso la bella mostra di Piero Fornasetti alla Triennale. Un grande successo, a confermare la vitalità di un creativo sui generis, eclettico e spiritosamente ermetico (qui un po’ di immagini del bell’allestiomento). La sua energia inventiva continua a divertire e a dialettizzare, quasi da straniera, con l’eleganza sempre funzionale del grande design milanese. Mi ha colpito un episodio che non conoscevo che lui raccontò in un’intervista (lo ha riferito Maurizio Giufré nella recensione della mostra su Alias). «L’idea del disegno è greca e l’architettura greca è fatta di matematica e la matematica è disegno». Fornasetti possiede l’immaginazione più spinta ma governata da un ordine matematico che scopre nelle vetrine di Lorenzi a Milano, il venditore di coltelli di via Montenapoleone (salito alle cronache in queste settimane perché ha ceduto il negozio all’arrivo di una nuova griffe), che «munito di di riga millimetrata metteva in fila forbici e coltelli con precisione». Anche la bizzarria chiede molta esattezza.

Van Gogh, liberi sguardi sui grandi del passato

È uscito un libro dalle dimensioni e dall’aspetto un po’ biblici. È la raccolta di 265 lettere di Van Gogh (sul totale di 903), traduzione italiana del volume ricavato dal gigantesco lavoro fatto per il Van Gogh Letters Projects (bisogna andare sul sito per rendersi conto di cosa si tratti: tutte le lettere pubblicate e linkate a tutti i riferimenti che Van Gogh fa al loro interno). Bello il titolo dato a questa edizione, Scrivere la vita. Il volume ha oltre mille pagine, con indice dei nomi molto ben fatto e quindi molto utile (Donzelli, 55 euro). Le lettere di Van Gogh sono un documento meraviglioso ma assolutamente asistematico. Così la tentazione è sempre quello di saltare da una pagina all’altra, segnandosi alcune frasi che non possono essere dimenticate, tale la suggestione che evocano. Ho fatto anch’io così. Ma aiutandomi con l’utilissimo indice dei nomi sono andato a cercare le pagine in cui VG parla di altri pittori.

(tralascio Millet, di cui si sa bene cosa VG pensasse: ricorre in ben 75 lettere).

A proposito di Delacroix (in indice 39 occorrenze)

«Delacroix, ah, lui – “ho trovato la pittura – ha detto – quando non mi erano rimasti più denti né fiato”. E quanti hanno visto questo illustre artista dipingere hanno detto: quando Delacroix dipinge è come il leone che divora un pezzo di carne. Scopava poco e aveva solo avventurelle per non sottrarre il tempo consacrato alla sua opera»

«Ah il bel quadro di E. DELACROIX – la barca di Cristo sul mare di Genesaret -; lui con l’aureola giallo limone chiaro – che dorme luminoso – nella drammatica chiaza viola, blu scuro, rosso sangue del gruppo dei discepoli attoniti. Su quel terrifico mare di smeraldo che monta, monta fino alla parte più alta del quadro».

«Non mi sorprenderebbe affatto che gli impressionisti trovassero da ridire sul mio modo di dipingere, che è stato fecondato più dalle idee di Delacroix che dalle loro».

«Così morì quasi sorridendo Eugéne Delacroix, pittore di grande razza- che aveva un sole nella testa e nel cuore una tempesta – che passò dai guerrieri ai santi – dai santi agli innamorati – dagli amanti alle tigri – dalle tigri ai fiori».

A proposito di Rembrandt (in indice 45 occorrenze)

«… cò che tra i pittori solo Rembrandt ha, o quasi solo lui, quella tenerezza dello sguardo degli esseri umani che vediamo sia nei Pellegrini di Emmaus, sia nella Fidanzata ebrea, sia in quella strana figura d’angelo come in quel quadro che tu hai avuto la fortuna di vedere – quella tenerezza afflitta, quel barlume di infinito sovrumano che allora appare così naturale, lo si incontra in numerosi passi di Shakespeare».

A proposito di Rubens (3 occorrenze)

«Niente mi colpisce meno di Rubens quando esprime il dolore umano. Comincio col dire, per spiegare cosa intendo – che perfino i volti della sue Maddelene piangenti o Mater dolorose mi fanno sempre pensare semplicemente alle lacrime di una ragazza che si sia presa magari una malattia venerea… Rubens è sorprendente nel dipingere donne comuni, belle. Ma nell’espressione non è drammatico».

A proposito di Degas (11 occorrenze)

«Degas vive come un piccolo notabile e non ama le donne, ben sapendo che se le amasse e scopasse troppo si ammalerebbe mentalmente e diverrebbe incapace di dipingere. La pittura di Degas è virile, impersonale appunto eprché lui ha accettao di essere un piccolo notaio, aborrendo la vita sergolata. Osserva gli animali umani più forti di lui infoiarsi e scopare e li dipinge bene appunto perché non ha tutte le quelle pretese di infoiarsi».

A proposito di Giotto

«Io e Gauguin abbiamo visto un suo piccolo pannello a Montpellier. La morte di qualche santa. In quel dipinto le espressioni di dolore e di estasi erano talmente umane che, pur essendo nel XIX secolo, ti senti li dentro – e ti pare di essere stato là tanto ne condividi le emozioni».