Si annuncia davvero sorprendente la mostra che apre sabato a Sondrio sulle Madonne vestite in Valtellina (al Museo valtellinese di storia e arte, sino al 26 febbraio). È una mostra che racconta un fenomeno al crocevia tra arte, fede e antropologia; un fenomeno che ad un certo punto ha subito un drastico oscuramento, quasi contenesse qualcosa di proibito. Quasi ci fosse un eccesso di confidenza non autorizzata con le figure sacre. A rivederle oggi questi manufatti commuovono per una dimensione opposta: quella della familiarità con queste figure, trattate alla stregua di figlie da vestire per il grande giorno della festa.

Merito della mostra è di Francesca Bormetti, una studiosa di territorio che una decina di anni fa, studiando le chiese di Mazzo di Valtellina, nella soffitta di una di queste chiese, fra materiali di ogni tipo, s’imbattè in una statua manichino che doveva essere con ogni evidenza una Madonna addolorata. L’abbandono nella soffitta era sintomatico di un’emarginazione dalla memoria collettiva, non per effetto del tempo ma per effetto di qualche deciso segnale da parte delle autorità. Attorno a queste statute era stata fatta insomma terra bruciata e per la Bormetti si è trattato di ripartire da zero. Ma ne valeva la pena, come dimostra l’esito della mostra valtellinese.

E come dimostrano queste foto che ho voluto selezionare (la mostra è curatissima in ogni particolare, anche nella campagna fotografica, bellisssima affidatata a Massimo Mandelli). Le due statue che vedete in realtà è la stessa. A sinistra, si vede il manichino della Madonna del Carmine di Val del Rezzaro, a destra la stessa Madonna “vestita”. Non c’è nulla di scabroso in questa spogliazione; mi colpisce ad esempio la delicatezza di quello scabro bustino in tela grezza, allacciato sul retro con allacciatura incrociata. Una sorta di sottoveste messa quasi per un sussulto di pudore, che però rende ancora più familiare e domestica quella presenza. Il volto un po’ da bambola, è di una dolcezza che non si lascia soffocare dall’evidente standardizzazione del manufatto. Siamo su un terreno che è difficile definire – grande artigianato, devozione, e anche poesia -; mi sembra che queste Madonne emergano per l’accumulo di affetto e di speranze che hanno catalizzato. Spogliandole, rivestendole, muovendone le articolazioni snodabili è come se restituissero tutta l’umanità che le aveva fatte, pensate e venerate. Vi assicuro che non è poco.

La meraviglia delle Madonne in sottoveste

De Seta, l’ultima volta del mondo che non c’è più

Ieri è morto il grande Vittorio De Seta. Per me un mito. Il perché sia un mito (non solo per me, evidentemente) lo ha spiegato bene Martin Scorsese, in un libro dedicato a De Seta (La fatica delle mani). Nella foto, una scena di Banditi a Orgosolo.

Due anni fa i miei produttori italiani di Il mio viaggio in Italia (il mio documentario sul cinema italiano) mi fecero un regalo inaspettato: alcune copie in 35mm di documentari diretti da Vittorio De Seta tra il 1954 e il 1958. Sette film in tutto, della durata di circa dieci minuti l’uno, sei dei quali girati in cinemascope. Titoli incantevoli come Lu tempu di li pisci spata, Isole di fuoco, Pasqua in Sicilia, Contadini del mare, Parabola d’oro… Avevo sentito parlare dei documentari di De Seta come accade per i luoghi leggendari: qualcuno doveva averli visti in un modo o nell’altro, ma nessuno si ricordava chi, dove o quando. De Seta stesso era una figura leggendaria e misteriosa.

Aveva realizzato solo tre film negli anni sessanta (il primo dei quali, Banditi a Orgosolo, un capolavoro indiscusso) per poi scivolare, insieme ai suoi film, in una sorta di oblio. Ricordo distintamente di aver assistito alla proiezione di Banditi al New York Festival all’inizio degli anni Sessanta. Uno dei film più insoliti e straordinari che avessi mai visto. La storia è semplice: un pastore ingiustamente accusato di un crimine che non ha commesso, è braccato in un paesaggio arido e silenzioso. Il suo gregge muore di fame e lui, ormai ridotto alla miseria, è costretto a diventare un bandito. Ma il film è anche la storia di un’isola e della sua gente. Ambientato sulle montagne della Barbagia, in Sardegna, il film rivela un mondo arcaico, incontaminato, dove la gente si esprime in un dialetto antico e vive secondo le regole di una volta, considerando il mondo moderno estraneo e ostile. In loro, De Seta riscopre le vestigia di una società antica attraverso la quale risplende una nobiltà perduta. Lo stile del film mi colpì profondamente. Il neorealismo era stato condotto su un altro livello, in cui il regista partecipava completamente alla narrazione, in cui la linea di demarcazione tra forma e contenuto era stata annullata e in cui erano gli eventi a dettare la forma.

Il senso del ritmo di De Seta, il suo uso della macchina da presa, la sua straordinaria abilità nel fondere i personaggi con l’ambiente circostante, furono per me una completa rivelazione. De Seta era un antropologo che si esprimeva con la voce di un poeta. Da dove veniva questa voce? Quarant’anni dopo essermi posto questa domanda ho capito che forse i suoi documentari potevano darmi una risposta. Alla fine li ho proiettati e sono rimasto stupefatto. L’inquietudine, il senso di spiazzamento, mi hanno invaso dalle prime immagini, mi sentivo impreparato di fronte a ciò che stavo vedendo. Sono stato sopraffatto da un’emozione intensa, come se avessi oltrepassato lo schermo e mi fossi ritrovato in un mondo che non avevo mai conosciuto, ma che improvvisamente riconoscevo. Un mondo crepuscolare. Quella che stavo guardando era la mia cultura ancestrale che volgeva alla sua fine, a un passo dal suo ingresso nella sfera del mito.

Mi venne in mente una scena del film Roma di Fellini in cui un affresco scompare al contatto con la luce durante la costruzione di una linea della metropolitana, frammenti di una civiltà che hanno raggiunto l’epoca moderna risuonando della loro epicità. Ma non mi ero limitato a oltrepassare lo schermo, adesso stavo entrando nell’occhio del regista, come se nell’atto di impossessarmi delle nostre radici comuni avessi visto il mondo di De Seta. Stavo condividendo la sua curiosità e il suo stupore e realizzando con tristezza, come doveva aver fatto anche lui, che quella era l’ultima volta che la vitalità di una cultura incontaminata veniva filmata. Era, la Sicilia sullo schermo, una Sicilia che nella mia famiglia i miei nonni furono gli ultimi a conoscere, la Sicilia dimenticata. Un luogo in cui la luce del giorno era preziosa e le notti completamente buie e misteriose. Un luogo rimasto inalterato per secoli, in cui lo stile di vita era sempre lo stesso, dove le calamità naturali facevano parte dell’esistenza, minacciando ogni momento morte e distruzione. Un luogo in cui la religione rivestiva un’importanza primaria, dove le sofferenze della vita venivano rivolte alle stazioni della Via Crucis.

In fondo questa gente si identificava con la liturgia della crocifissione. Erano i figli di Sisifo, che aveva imprigionato Thanatos per evitare il decesso dei mortali, i figli di Prometeo, che aveva rubato il fuoco agli dei per donarlo ai mortali, e per questo erano stati puniti per l’eternità. Gente che cercava la redenzione attraverso il lavoro manuale: nelle viscere della terra (Surfarara), in mare aperto (Contadini del mare), sulle colline (Parabola d’oro) tirando le reti, tagliando il grano, estraendo lo zolfo. Gente che sembrava pregare attraverso la fatica delle mani. Di cosa era composta questa alchimia? Era il cinema nella sua essenza, in cui il regista non registra la realtà, ma la vive in prima persona. In questi documentari ritrovai la stessa umile empatia di De Seta che avevo conosciuto in Banditi a Orgosolo. Non era solo il mondo dei miei antenati che mi era apparso davanti agli occhi, ma anche un cinema che non esisteva più. Un cinema che aveva il potere dell’evocazione religiosa. La proiezione era durata meno di un’ora ma il tempo era passato lentamente, come se avessi abitato ogni suo singolo fotogramma. Era il cinema nella sua espressione migliore, capace di trasformare, che mi aveva permesso di capire cose mai comprese prima d’ora e di vivere emozioni a me sconosciute. Mi sembrava di aver fatto un viaggio in un paradiso perduto.

Milano, perché do ragione a Stefano Boeri

Non so com’è destinata a finire la vicenda di Stefano Boeri, l’assessore alla Cultura di Milano entrato in conflitto con il sindaco e con l’apparato del partito di cui è stato capolista alle ultime comunali. So per certo che quella di Boeri è stata sino ad ora la vera novità di questa giunta, una novità che si è confermata appieno con la conferenza stampa di giovedì scorso, quella che ha scatenato le nuove polemiche contro di lui.

Boeri ha colto la cosa di cui Milano in questo momento ha più urgente bisogno, quella di sprovincializzarsi. Non è un vezzo né una questione da vetrina, ma è una scommessa su cui si fonda ogni vero rilancio di una città che negli ultimi anni, tranne qualche eccezione, si è ripiegata nel suo tran tran, smarrenso la propria capacità di città-traino. Spingere Milano verso una frontiera più ambiziosa, significa aprirle prospettive, liberare energie oggi imbrigliate, costringerla ad aprire cantieri nuovi (non solo quelli edilizi), creare lavori e lavoro, ringiovanire la città. Non è un’idea astratta, ma è un’idea che Boeri ha potuto ben sperimentare nelle sue recenti direzioni di grandi riviste di architettura, dove ha capito le potenzialità di una città a cui tutto il mondo ancora guarda come uno dei laboratori più interessanti e decisivi per pensieri nuovi sull’abitare e sulla città.

Boeri aveva una sola strada possibile davanti: procedere senza indugio verso scelte che immediatamente dessero il segnale della svolta. Va in questa direzione il coinvolgimento di Ulrich Obrist, oggi numero uno del sistema dell’arte contemporanea, nel ripensamento dei luoghi espositivi della città, ridotti a disordinato ricettacolo del primo che arriva (e che paga); basta dare un’occhiata agli stendardi che pendono sulla facciata di Palazzo Reale per avere la fotografia esatta della situazione.

Poi è arrivato l’annuncio di Francesco Bonami come curatore per il luogo giustamente assegnato all’arte contemporanea, il Pac, capolavoro di Gardella. E il coinvolgimento di Giovanni Agosti, uno dei maggiori storici d’arte oggi in attività, che pur insegnando a Milanno le mostre importanti ha dovuto quasi sempre farsele tra Parigi e il Ticino.

Sacrosanta inoltre l’opposizione di Boeri alla costruzione del nuovo Museo di Arte Contemporanea a Citylife: un inutile mausoleo già in affanno prima ancora di sorgere, che graverebbe con costi di gestione assurdi sulle già esauste casse pubbliche. E giusta anche l’intuizione di destinare all’arte contemporanea un progetto già in fase avanzata e molto più legato alla storia urbanistica di Milano, come la ristrutturazione dell’ex Ansaldo: pensare quegli spazi enormi solo per ospitare il museo delle culture non europee (una quai Brainly dei poveri…) è un’idea che tutt’al più acqiueta le coscienze politicamente corrette. Sarebbe molto più intelligente e dinamico progettare un luogo per l’arte contemporanea dove ci sia spazio e visibilità per tutte le culture che in questi decenni sono confluite a Milano. La multietnicità infatti è un’esperienza viva e non da museificare.

Boeri ha poi parlato della necessità di avere un festival internazionale del teatro: un’idea tanto giusta che a sentirla sembra quasi ovvia. Com’è possibile che Milano sul teatro, con la storia e le istituzioni che ha, non abbia un’iniziativa di quel respiro?

Milano ha davvero bisogno come l’aria (di quella pessima che si respira in questi giorni e su cui la giunta si è purtroppo impantanata) di un cambio di marcia di questo tipo. Che accenda nuovi interessi e nuove passioni. Speriamo che Pisapia se ne renda conto.

Longhi e De La Tour, il caravaggista nel fortino

Ora che approdano a Milano due capolavori di De La Tour, regalo “natalizio” del Comune alla cittadinanza (finalmente per Natale arrivano soggetti natalizi: ci voleva un sindaco che viene da Rifondazione per mettere ordine nelle cose…), ne sentiremo di ogni. Per questo meglio fare barra sulle parole di Longhi, che sono datate 1935, ma mostrano una freschezza ancora intatta. Con acutezza e ironia Longhi accosta un artista ad altissima carica suggestiva, senza mai andare in corto circuito. Il testo è in realtà un’intervista (vera o falsa?) pubblicata su L’Italia Letteraria nel gennaio del 1935 a commento della mostra sui Pittori della realtà in Francia che si era tenuta a Parigi.

Mi rimane da chiederle una sua precisione sul De La Tour. In questi giorni se ne leggono di ingegnosissime.

«Lei dovrebbe vederlo! È un pittore soprendente. Non abbiamo strumenti per misurare il suo genio; ma sento che il talento di de la Tour spezzerebbe più di un manometro. È un peccato che non abbiamo nulla di suo, in Italia. Sebbene firmasse latinizzando, è probabile che non abbia mai fatto il viaggio di Roma. Ed è forse per questo che sa dare, dei principi caravaggeschi, un’interpretazione così a parte, per nulla servile. Magari gli sarà bastato quello che gli raccontavano il Callot o il Le Clerc di ritorno a Nancy, a un passo dai luoghi dove il de la Tour abitò e dipinse per tutta la vita. Lo vedo come il gentiluomo mascherato del caravaggismo, una specie di misterioso dilettante. Direi che, nel movimento caravaggesco, abbia la collocazione che il Savoldo, nobile bresciano, ebbe ne giorgionismo.

Costruisce il suo fortino caravaggesco a Lunéville in Lorena e continua a cristallizzare i suoi effetti di luce sino al 1650, a una data, insomma che di pittura caravaggesca non se ne faceva più da un pezzo, in nessuna parte del mondo. Si prova nei suoi esperimenti di alchimia caravaggesca chiuso in una torretta, a luce artificiale di lanterna magica o, tutt’al più alla luce gialla che filtra durante le grandinate. Starei per dire che il suo è un caravaggismo ugonotto. Sia come si vuole, le sue decifrazioni d’argomenti religiosi sono le più intelligenti e moderne dopo quelle, scandalose, di Caravaggio; ma più misteriose, esoteriche».

E poi ancora, a proposito dei Bari del Louvre

«Che strampalata precieuse, la cortigiana lorenese alla moda del 1630! Questo suo viso come un ovo di struzzo farà certamente spasimare il nostro Casorati, ma non sarà certo questa una ragione per cantar vittoria, perché, qui, l’arcaismo è provvidenzialmente avvolto da una verità di lume, per quanto eccezionale. C’era un’aria tra rosa e gialletta da grandinata imminente a Lunéville, quel giorno, ma c’era; non so che stagione corra nei nostri sintetisti di moda. E, a guardar più vicino, sugli orli della forma in apparenza così placida, intacchi brevi, rosicchiature; nei capelli rosso rame del baro a sinistra, Aramis magnifico, crepitano poche scintille avvistatrici; odore di polvere; un’ironia gentile serpeggia nei bizzosi scintillii delle monte prossime a passar di mano»

Ne ho scritto anche per il Sussidiario

Con Rodčenko un cantico alle mogli

Nella bella mostra dedicata al grande Aleksandr Rodčenko in corso al palazzo delle esposizioni a Roma (bello anche il catalogo, Skira), colpisce come la sua avventura di fotografo si regga sul lungo sodalizio con la moglie Varvara Stepanova (una serie di foto che Rodčenko le fece). Anche lei artista, soggetto di alcune strepitose foto molto innamorate degli anni 20 e 30, accompagna il marito nella sua avventura artistica e anche ideologica, condividendo successi e anche l’umiliazione della povertà (l’inverno del 1943 a Molotov, 1500 km da Mosca, con 22 sooto zero fuori casa e 8 gradi nella casa all’ottavo piano di un palazzone, e la legna da portare su…). Una durezza di vita che non impedisce a lei di mandare biglietti pieni d’amore come questo (Natale 1948): «Caro Criceto, ti amo come non mai, non te lo dimenticare, Varva».

È un tema che mi piace questo del sodalizio di coppia: proprio in questi giorni Christo ha annunciato di voler dedicare la sua prossima impresa, la più impressionante, l’impacchettamento del fiume Arkansas, alla moglie Jeanne-Claude Denat de Guillebon, morta due anni fa. Lo stesso anno in cui morì Coosje van Bruggen, moglie di Claes Oldenburg e sua collaboratrice. In questi giorni è in corso ad Antibes la mostra che riporta a galla la figura di Jeannine Guillou, l’eroica moglie, pure lei artista, che condivise con Nicholas De Staël passione e miserie, prima di morire per un aborto («La vie dure», è giustamente titolata la mostra di Antibes). Ma ricordo anche l’indefettibile fedeltà di Annette, moglie sino all’ultimo giorno di Alberto Giacometti. O quella Teresita al suo Lucio Fontana. Un paio di anni fa a Lugano erano andati in scena insieme Yves Klein e sua moglie Rotraut Uecker: ma chi non ricorda le foto del loro folle e cattolicissimo matrimonio?

C’è poi il caso ben più borderline di Jeanne Hébuterne, “devota sino all’estremo sacrificio” al suo Modigliani (di cui non fu mai moglie in senso pieno). E c’è anche Lee Krasner, moglie di Pollock, e argine alle sue derive. Credo che l’elenco potrebbe continuare a lungo: curioso come il secolo segnato dall’assoluta fluidità dei rapporti sentimentali e coniugali (si pensi a Picasso, ma anche a Matisse, che divorzia nel 1939 dalla donna “à la raie verte”), in realtà recuperi il rapporto lui-lei su un piano inatteso: quello della fedeltà all’opera di una vita. Di una sorta di co-costruzione. Di una compagnia nell’avventura dell’arte e della vita. Del resto come sottolineva Chesterton, «uno più uno non fa due ma fa centomila».

(nota a margine: Rodčenko fu davvero un grande, capace di tradurre la terrificante propaganda di regime in un linguaggio che fa prevalere sempre l’eroismo della realtà. E così la retorica delle sue foto trova sempre una sua potente ragion d’essere)

L’Icaro di Brueghel cade. E la vita continua

Ho trovato questa poesia di Auden, bella e lucida perché intercetta un aspetto dell’opera d’arte a cui solo l’occhio di un poeta può far caso. Ogni grande evento della storia avviene nel tran tran quotidiano. C’è l’imprevisto e c’è il tessuto della vita che continua facendo da ponte tra un evento inatteso e l’altro.

Musée des beaux arts

Quanto a sofferenza non si sbagliavano mai,

I Vecchi Maestri: come capivano bene

La sua posizione umana; come accada

Mentre qualcun altro mangia o apre una finestra o cammina ignaro per la sua strada;

Come, quando i vecchi attendono reverenti, ansiosi,

La nascita miracolosa, ci debbano sempre essere

Bambini, che non vedevano in essa niente di straordinario, a pattinare

Sul laghetto presso il limitare del bosco;

Non dimenticavano mai

Che perfino il tremendo martirio deve compiere il suo corso

Come che sia, in un angolo, in qualche sordido luogo,

Dove i cani trascinano la loro vita da cani, e il cavallo del torturatore

Si gratta l’innocente deretano contro un albero.

Nell’Icaro di Brueghel, per esempio: come ogni cosa volge le spalle

Con assoluta indifferenza al disastro; forse l’aratore

Ha udito il tonfo, il grido solitario,

Ma per lui non fu una catastrofe importante; il sole splendeva,

Coome su ogni cosa, sulle gambe bianche che sparivano nell’acqua

Verde; e la nave costosa e sottile, che doveva pure aver visto

Qualche cosa di prodigioso, un giovanetto cadere dal cielo,

Aveva un porto da raggiungere, e continuò calma la sua rotta.

Boccioni e le sue donne

Al nuovo museo che raccoglie le collezioni di Banca Intesa, aperto da pochi giorni in via Manzoni a Milano (Gallerie d’Italia, il nome che gli è stato assegnato: progetto in grande stile e molto ben curato), c’è un quadro di quelli che lasciano un vero “contraccolpo” in chi li guarda: è il grande Boccioni con le Tre donne, praticamente una delle ultime prove prima della definitiva svolta futurista (1909 1910). Un quadro meraviglioso in cui Boccioni raduna le tre donne della sua vita, la madre Cecilia Forlani, la sorella Amelia e la modella-amante Ines, al centro arretrata.

È un quadro assolutamente moderno, con quella luce solare e insieme inquieta che rende tutto pulviscolo, ma insieme un quadro antico, che raduna in un unico spazio tutte le presenze care. La pittura che sfibra la materia, nello stesso tempo la accarezza. È un quadro che fa memoria di un istante perfetto, acceso da qualla luce piena di energia che è la luce propria di Milano quando il sole riesce a dissolvere l’abituale lattiginosità del cielo. Il tessuto della pennellata divisionista è come un percorso paziente per prendere possesso affettivo di quelle figure, quasi ti pemettesse di sentire il loro respiro e il profumo delle loro presenze.

C’è poi la geometria del quadro, sapiente con le due linee in diagonale della madre e della sorella, che fanno da sipario alla terza figura, quella un po’ clandestina di Ines, sul retro. È una geometria voluta, che strappa il quadro dall’orizzonte naturalista e gli dà un impianto costruttivo preciso. Ma questo “strappo” anziché distanziarlo, rende ancora più intensa la triangolazione affettiva che lo costituisce (una triangolazione che nella realtà non era per altro sempre tranquilla). La giusta ambizione ad essere moderno non fa recedere Boccioni dall’irresistibile richiamo della tenerezza.

Tutte e tre le donne si rivolgono verso di noi, con uno sguardo che Boccioni desidera sospeso dal tempo: un attimo di bellezza e di affettività vissuta, sperimentata e che la pittura è chiamata a custodire, a tener acceso oltre l’attimo. È un istante certamente strabordante d’intensità, che la disciplina operaia di Boccioni riporta dentro il contesto di normalità (siamo presumibilmente in una stanza della sua casa milanese); dentro i termini della circostanza qualunque, ricucendo il tutto (l’assoluto e il relativo) tratto per tratto.

Il 900 ha sperimentato tante volte una grandezza ostile alla normalità; una grandezza che prendeva di mira la normalità e lavorava allo sgretolamento delle sue abitudini e delle sue visioni. Boccioni è un’eccezione. È un grande moderno che resta radicalmente affezionato alla normalità. Per questo oggi lo sentiamo così italiano e così nostro.

In questo sito c’è un’antologia delle sue lettere con una selezione ben congegnata delle sue oper pre futuriste.

Picasso e Matisse, bombe di vita in casa Stein

Grazie agli amici Cristina e Luca reduci da Parigi, ho avuto tra le mani il catalogo della grande mostra sulle collezioni dei fratelli Stein (Leo, Gertrude, Michael più Sarah) che si sta tenendo al Grand Palais di Parigi. Una mostra assolutamente straordinaria, sia per la qualità in sé sia per l’intensità del momento che viene documentato: un momento breve (in pratica l’apice va dal 1905 al 1911), ma con quale concentrazione di novità! Nelle case parigine degli Stein, americani di San Francisco arrivati in Europa, decollano i geni di Picasso e di Matisse, intercettati proprio nel momento del loro spalancarsi al mondo. Anni brevi, in cui i loro prezzi sono ancor abbordabili il che permise ai fratelli ricchi ma non miliardari di mettere insieme delle collezioni da urlo in pochissimi anni (e faranno presto anche a perderle).

Quadro emblema della mostra è il ritratto della moglie di Matisse, datato 1905, e intitolato Madame Matisse à la raie verte. È il quadro che segna l’inizio della stagione fauve e che sconcertò tutti per quel raggio verde che attraversa in verticale il volto della signora. Misura appena 40 cm per 32 e oggi è conservato al museo di Copenhagen. È un quadro con un’energia icastica degna di un mosaico bizantino, pur nella “corsività” tutta borghese che lo permea. Un “quadro bomba” per quell’esplosività coloristica primordiale e futuribile nello stesso tempo. Ma soprattutto è un quadro che s’inoltra per terre vergini; un quadro sorgivo, da cui si origina una storia, un percorso che prima non era stato neanche immaginato.

Nell’arco di pochi anni Picasso (preferito da Leo e soprattutto da Gertrude) e Matisse (acquistato a man bassa dai coniugi Michael e Sarah), si scatenano in una gara che riempì quei muri di una quantità inimmaginabile di capolavori. Sono come presi dall’energia propria degli iniziatori e non è un caso che vadano ad attingere anche all’arte africana (Matisse un istante prima di Picasso). Hanno una visione tremendamente certa di quel che devono fare, non sono sfiorati dalla minima esitazione. Prendono la vita in blocco e frontalmente, senza l’interferenza dei dubbi e dei problemi. «Decontracté» era stata la definizione di Balla e Boccioni invitati ai celebri sabati di casa Stein: il termine non è facilmente traducibile, perché indica un “disimpegno” rispetto a quel che bolliva nel mondo, una mancata implicazione con la storia, ma anche una sorta di libertà superiore.

Picasso e Matisse si ritrovano con lo sguardo che potrebbe avere solo chi nascesse avendo già la coscienza formata di una persona adulta (secondo quell’intuizione geniale, coniata in altro contesto da don Giussani): la sorpresa potente del mondo svelato diventa l’orizzonte totalizzante della coscienza.

Certo, il 900 poi ha preso tutte altre strade. Ma ri-sperimentare oggi, nell’urto che la mostra parigina propone, quell’inizio di secolo, lascia viva l’ipotesi che non si debba per forza morire avvitandosi nella negatività.

Pasolini a casa sua

Mi ha commosso la visita alla tomba di Pasolini a Casarsa della Delizia. E ho scritto questo.

È evidente che quella tomba ripropone il tema del rapporto dolcissimo tra PPP e sua madre, Susanna Colussi, sepolta al suo fianco. Un rapporto ben reso dalla foto famosa di Mario Dondero (1972). E soprattutto dalle parole di padre Turoldo, pronunciate nella chiesa di Santa Croce a Casarsa, in occasione del funerale. Ne riporto un passaggio.

«Mamma, io ti parlo per lui che ha la bocca piena di sabbia e non ti può chiamare: ma ha tanto bisogno di te; come l’ha sempre avuto lungo la sua martoriata vita: una vita di povero friulano, solo, senza patria, senza pace. Eri tu la sua vera patria, il luogo della sua pace, il solo asilo sicuro. Tu che riassumevi per lui e per noi questa nostra terra, e la gente umile di cui si sentiva fratello; e il suo paese e la nostra storia di popolo «passato attraverso la lunga tribolazione». (….) E tu come madre di un emigrante ora lo riaccompagni al piccolo cimitero del paese. Così, avendo finito il tuo compito di angelo protettore di un figlio tanto fortunato e sfortunato insieme. (…) In fondo il tuo Pier Paolo, mamma, ha sempre vissuto con la morte dentro, se l’è portata in giro per il mondo lui stesso come suo fardello di emigrante, come suo carico fatale. Ora che l’ha raggiunta, è bene che ritorni anche lui a casa».

Davide Maria Turoldo, Alla mamma di Pier Paolo Pasolini, in Mia terra addio… Locusta, Vicenze, 1980

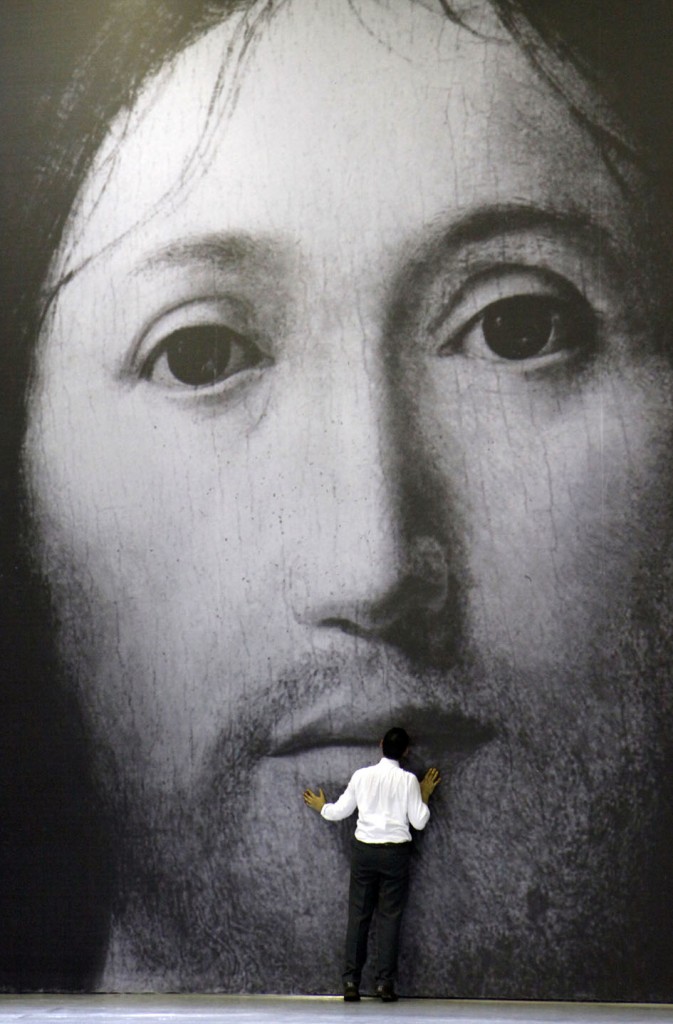

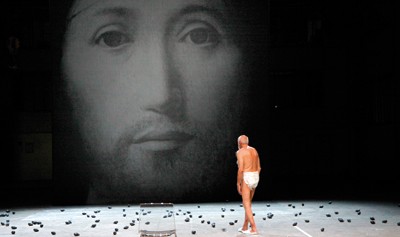

Il volto di Antonello e l’idiozia fondamentalista

Quando ho visto le foto di scena del nuovo spettaciolo di Remo Castellucci (Sul concetto di volto nel Figlio di Dio) in scena a Parigi ho avuto davvero un momento di commozione: sul fondale c’era su scala immensa il minuscolo Salvator Mundi di Antonello conservato alla National Gallery. È un’immagine che solo a guardarla dice di più del cristianesimo di mille discorsi. Non è un Cristo giudice, ma un Cristo che abbraccia tutti con lo sguardo: per questo proposto oggi in un’epoca che ha come cancellato dagli occhi degli uomini quel volto, proposto in una sede così anomala è fatto che colpisce. L’uomo di oggi è come quel vecchio che si aggira sperso per la scena seminudo, come a cercare un approdo, un qualcuno capace di abbracciarlo nella miseria delle sue ultime ore. Perché allora gruppi di integralisti cattolici hanno creato il caso con i raid nel teatro parigino dove lo spettacolo è in scena? La cosa è misteriosa, e me la spiego con quella rozzezza molto americana (stile setta protestante) che ha chiuso il cervello a quei figli di madre Chiesa. Ma la risposta migliore sta nelle parole che Remo Castellucci ha voluto mettere sul sito della sua Societas Raffaello Sanzio. Parole da cui si capisce quanto di bello ci sia nell’idea che sta dietro lo spettacolo. E quanto il fondamentalismo dissesti le menti.

«Questo spettacolo è una riflessione sul decadimento della bellezza, sul mistero della fine.

Gli escrementi di cui si sporca il vecchio padre incontinente non sono altro che la metafora del martirio umano come condizione ultima e reale.

Il volto di Cristo illumina con la potenza del suo sguardo tutto questo; e interroga ciascuno spettatore nel profondo.

È questo sguardo che disturba e mette a nudo; non certamente il colore marrone che, rivelando presto il proprio artificio, rappresenta le feci.

Allo stesso tempo – lo devo dire con chiarezza – è completamente falso che si lordi il volto del Cristo con gli escrementi.

Chi ha visto lo spettacolo ha potuto vedere la finale colatura di un velo di inchiostro nero scendere sul dipinto come un sudario notturno.

Questa immagine del Cristo del dolore non rientra nell’illustrazione anestetizzata della dottrina dogmatica della fede.

Questo Cristo interroga come un’immagine vivente e certamente divide e dividerà ancora. Per questa ragione io accetto le contestazioni e perdono quelle persone».

Le foto dello spettacolo