Quanti incroci e quanti punti di contatto tra Aldo Rossi e Giovanni Testori. L’ipotesi di lavoro messa a verifica ieri con l’incontro alla Triennale per Milano Arch week con Giovanni Agosti e Alberto Ferlenga, non solo ha tenuto, ma ora stimola ed obbliga ad ulteriori dialoghi. Elencare gli spunti è impossibile, ma certamente il tema della mostra del 600 Lombardo, del manifesto della Città analoga in cui Rossi inserisce il David di Tanzio; certamente il tema del teatro e del cinema; certamente quello lanciato in conclusione da Ferlenga della “cura della città”. Erano in tanti ad ascoltare, e c’era anche Fabio Reinhart, architetto svizzero, che sin dai tempi dell’esilio zurighese è stato assistente di Rossi. Era stato lui ad accompagnare Rossi da Testori nella primavera del 1992, dando seguito alla telefonata ricevuta e annotata sui Quaderni azzurri (dicembre 1991). Testori era malato, e stava all’hotel Palace di Varese. Reinhart ricorda un Rossi che sentiva molto l’appuntamento. Ci fu un dialogo lungo tra i due, a cui lui aveva assistito un po’ appartato. Si parlava dell’idea di Testori di fare un libro dei disegni di Rossi: un’idea che a cui Rossi teneva moltissimo pur nella triste sensazione che la salute di Testori non lo avrebbe permesso.

Nota finale: tutt’e due avevano una preferenza per i quaderni con copertina carta da zucchero. Lo ha fatto vedere Giovanni Agosti tirando fuori “Questo quaderno appartiene a Giovanni Testori”, il libro di Paola Gallerani, con la copertina in fac simile di uno dei quaderni usati da Giovanni Testori per scrivere i suoi libri.

Concludo con quel che ha detto Stefano Boeri, che tanto ha voluto questo dialogo a distanza: «Da Testori ho imparato l’arte sofisticata dell’indecenza, da Rossi quella spregiudicata della nostalgia».

Archive for the ‘Stefano Boeri’ tag

Rossi e Testori, quelli dei “quaderni azzurri”

La dinamite di Serodine

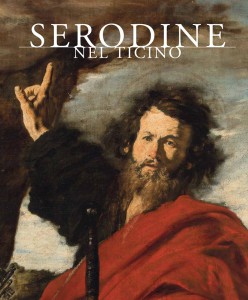

Come sempre la coppia Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa non si smentisce. Qualsiasi progetto affrontino puoi star certo che non vedrai niente di scontato. Una mostra su Serodine, per quanto sia un artista che non si smette mai di amare, poteva essere scontata, visto che come loro stessi scrivono, di nessun altro caravaggesco si sono fatte tante mostre come per lui. Una era stata fatta solo due anni fa nello stesso museo, la Pinacoteca Zust di Rancate. Questa volta il pretesto di partenza è il prestito obbligato al museo della grande pala di Ascona, causa lavori di restauro della chiesa. Da qui l’intelligente idea della direttrice del museo, Mariangela Agliati Ruggia, di farne l’occasione per costruirci attorno un qualcosa. E chi se non la coppia Agosti- Stoppa poteva inventarsi questo “qualcosa”?

L’idea è semplice, radunare tutti i Serodine presenti in Canton Ticino (che sono 10 ma sono più della metà del catalogo). Su questa idea semplice se ne sono innestate altre, di cui una però determinante: quella di un allestimento sinergico con la pittura di Serodine. Cioè che ne facesse emergere, quasi a contatto, senza bisogno di parole, l’energia; o meglio, l’ardore. Di qui l’arruolamento di Stefano Boeri e la realizzazione di un dispositivo allestitivo tutto concentrato in un unico ambiente. Si tratta di una sala coperta per metà da un ballatoio. Tirate le pareti a nero, i quadri sono stati posizionati tutti a pari altezza di cornice, a 5 metri. Entrando nell’ambiente alto si vedono le quattro pale, di cui solo quella di Ascona scende quasi sino a terra. Salendo sul ballatoio, abbiamo le opere ad altezza occhio, mentre i quadri di dimensioni minori risultano appese più bassi del normale.

L’effetto è straordinario, perché la pittura di Serodine, vista così, parla senza neanche bisogno che si vada dentro i singoli soggetti. Sono come fiammate di pittura che ti investono ovunque tu ti giri. Il fatto poi di misurarti, sul ballatoio, con quadri appesi bassi dà l’idea di una pittura da cui non ci si può sottrarre. Una pittura, che stando alla tua altezza, ti chiama dentro. E davanti al San Pietro si capisce bene quanto fosse esatta la metafora messa in campo da Roberto Longhi nel 1942: «una capsula di dinamite gettata in un fornello». Serodine è in effetti un pittore con la dinamite dentro, un pittore che brucia il colore sulla tela. Non mi son chiesto che temperatura ci fosse in quella sala, ma certo la sensazione è che, se si allungasse la mano, ci sarebbe davvero da scottarsi…

Altre cose da segnarsi di questo Serodine. Il catalogo, innanzitutto, con una campagna fotografica eccezionale e di un formato che esalta immagini e pittore (Officina libraria, prezzo “politico” rispetto alla qualità, 30 euro). Catalogo curiosamente con doppia copertina, a scelta di chi compera. Una classica, con l’infiammato San Paolo dalla pala di Ascona che punta il dito in alto. L’altra con un dettaglio della stessa pala un po’ spiazzante: un angolo di paesaggio in cui si scorge il Maggia buttarsi nel lago Maggiore, sotto un cielo che sembra denso di sabbia.

Il catalogo poi è l’occasione per capire di più della biografia di questo grande artista vissuto davvero troppo poco: morì a 30 anni. Una biografia che scopre anche i lati intimi, perché Serodine nelle sue opere porta dentro anche il suo coté privato. Come in quel quadro, una Sacra famiglia, dove il padre posa per San Giuseppe, Maria ha il volto della cognata rimasta vedova, e il bambino è forse quello che lo stesso Serodine ha fatto con la cognata…

Infine la piccola tela appena ritrovata, qui proposta come Serodine, comprata da un collezionista che l’ha lasciata al museo di Rancate in deposito. Un ritratto di ragazzino, con lo sguardo puntato verso destra. Uno sguardo, acuto, teso, struggente, indimenticabile. Non so quanto pagherei per sapere cosa sta guardando…

La Pietà riscoperta di schiena

Questo è l’articolo scritto per Alias e pubblicato domenica 24 maggio

Michelangelo aveva mancato il suo appuntamento con Milano nel 1561. Papa Pio IV avrebbe voluto che fosse infatti lui a progettare la tomba in Duomo per il fratello Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino. Michelangelo aveva declinato l’invito, ma aveva suggerito il nome di chi poteva sostituirlo: Leone Leoni. Il monumento, nel transetto destro della cattedrale respira michelangiolismo a pieni polmoni, al punto da far pensare che Leoni avesse lavorato sulla base di uno schizzo del maestro. L’appuntamento di Michelangelo con Milano però non fu annullato, ma spostato di quattro secoli. Nel 1952 infatti la città, anche grazie a risorse arrivate da una sottoscrizione popolare, comperò l’ultima scultura di Michelangelo, messa sul mercato dagli eredi della famiglia Rondanini, da cui viene il nome della Pietà. C’erano numerosi musei stranieri disposti a comperarla, ma l’opera era notificata e quindi non poteva lasciare l’Italia. Questo contribuì a far scendere il prezzo e rese possibile al sindaco di Milano Virginio Ferrari di portare a termine l’operazione, pagando il capolavoro 135milioni.

Perché Milano si mobilitò per avere Michelangelo? La ragione è interna a una coscienza civile a cui oggi si guarda con un po’ di nostalgia: un grande centro deve saper mettere i suoi cittadini nella condizione di poter confrontarsi e conoscere i grandi protagonisti dell’arte italiana. E a Milano, che poteva contare già su Leonardo, Raffaello e Caravaggio, mancava proprio il genio di Caprese.

Arrivò dunque Michelangelo, il primo novembre 1952, dopo un viaggio abbastanza travagliato in treno, con tre trasbordi. Il capolavoro di Michelangelo venne sistemato nella cappella ducale del Castello, dopo un serrato dibattito che aveva visto come protagonista Fernanda Wittgens, la leggendaria sovrintendente di Brera la quale sosteneva, pur essendo assolutamente laica, che la Pietà dovesse finire in qualche storica chiesa milanese. Vinse invece l’ipotesi dei musei civici del Castello. Dove in quel periodo erano in corso i lavori per un nuovo allestimento, progettato dal gruppo BBPR. A loro dunque toccò di progettare la sistemazione definitiva della Pietà. Si scelse l’ipotesi di trovare spazio nella grande Sala degli Scarlioni, che era stata destinata alla scultura lombarda, e in particolare al Bambaia.

Costantino Baroni, allora direttore dei Musei, aveva chiesto ai progettisti di immaginare uno spazio che separasse Michelangelo dal resto delle opere esposte e fosse capace di «suscitare l’impressione di un raccoglimento quasi religioso attorno al grande capolavoro». L’input venne seguito con decisioni anche molto ardite, come quella di abbassare il piano del pavimento di quasi due metri, con connessa distruzione delle sottostanti volte quattrocentesche. Una grande nicchia in pietra serena isolava il capolavoro di Michelangelo dal contesto, una contronicchia rivestita in legno di ulivo, stimolava quel clima di raccoglimento richiesto da Baroni. L’allestimento ha subito fatto epoca suscitando entusiasmi, ma anche qualche perplessità, come quelle di Franco Russoli, direttore di Brera («quinte elaborate e frammentarie») e qualche attacco feroce, come quello della battagliera Wittgens. Qualche anno fa, una laureanda dell’Università Statale, Maria Cecilia Cavallone, per il lavoro di testi trascrisse e pubblicò una lettera della Wittgens a Clara Valenti, datata 16 aprile 1956. Il testo è di una virulenza memorabile: «Da giovedì, giorno dell’inaugurazione con Gronchi, a sabato, inaugurazione per l’élite culturale milanese, imperversa nel mondo sensibile di Milano la reazione ai Musei del Castello, sistemati come “fiera”, e particolarmente alla indegna esposizione della “Pietà” entro un’edicola che ricorda… un vespasiano!».

Il giudizio della Wittgens restò però minoritario e con il passare degli anni l’allestimento dei BBPR consolidò consensi e prestigio, sino a rivestirsi di un’aura di intoccabilità. Tra i pochi a contestare l’allestimento ci fu Henry Moore, che attaccò duramente l’arca romana usata come basamento e le geometrie dei blocchi di pietra serena che secondo lui disturbavano la vista della Pietà.

Con il tempo, poco alla volta, piccoli interventi dettati da diverse ragioni hanno modificato in maniera profonda il gioco di equilibri organizzato dai progettisti. Ringhiere di sicurezza sugli scalini e un affollamento di nuove sculture arrivate a ricomporre la Tomba di Gaston de Foix, capolavoro del Bambaia. Le foto mostrano un microcosmo profondamente cambiato, al punto che nel 1999 il Comune di Milano bandì un concorso internazionale per una risistemazione della Sala degli Scarlioni. Vinse Alvaro Siza, ma il progetto che prevedeva il ripristino della quota del pavimento originale rimase lettera morta, anche per i veti che subito si alzarono dal mondo accademico. I problemi però restavano. La Pietà era di fatto inaccessibile ai disabili e pagava anche un isolamento che la marginalizzava in ogni senso: paradossale destino per un’opera che era stata acquisita con sottoscrizione popolare.

Ci è voluto un assessore alla Cultura che fosse architetto e docente al Politecnico per sbloccare la situazione. A settembre 2012 Stefano Boeri aprì infatti con determinazione il “fascicolo” di una nuova sistemazione della Pietà. Fortuna volle che immediatamente venne individuata una collocazione ideale in un ambiente affacciato sul grande Cortile delle Armi e che avrebbe dovuto essere destinato a piccolo auditorium. Incaricato del progetto era Michele De Lucchi. Quando si palesò il cambio di destinazione De Lucchi ammette di aver pensato di rinunciare. «Ho detto no tre volte, a muso duro», racconta. «Addirittura mi sono scoperto di una scortesia che non conoscevo in me. Mi dispiaceva intaccare la sala degli Scarlioni e non mi piaceva l’aspetto un po’ impersonale della sala che era stata scelta, un’insignificante costruzione perimetrale lunga e bassa». Che cosa ha convinto De Lucchi alla fine ad accettare? Il fatto di una evidente inadeguatezza dell’allestimento BBPR, innanzitutto. «I visitatori erano costretti ad un percorso molto vincolato e non era possibile vedere l’opera nella sua completezza. Senza girare intorno alla Pietà non si percepisce il dramma anche personale che Michelangelo ha così mirabilmente rappresentato».

Da qui la scelta coraggiosa e innovativa del nuovo allestimento in quello che era l’Ospedale dei soldati della guarnigione spagnola di stanza al Castello (una struttura per altro coeva alla Pietà Rondanini). I visitatori, dopo essere entrati in un piccolo ambiente di decantazione, passano nella grande sala e si trovano la Pietà di spalle. «La schiena della Madonna è quanto di più espressivo e commovente. Michelangelo ha scolpito questa figura con una curva tracciata nel marmo che appartiene a tutte le epoche dell’arte», dice De Lucchi. «Per questo la sorpresa più grande ora è vedere l’opera esposta di schiena e dover girare attorno alla statua per ammirarla in tutta la sua meraviglia».

Tutto il percorso di riallestimento, guidato dal direttore dei Musei Claudio Salsi e da Giovanna Mori, è avvenuto all’insegna di quella coscienza civile che 63 anni fa aveva permesso che l’ultimo capolavoro di Michelangelo diventasse patrimonio della città. Le scelte sono state tutte all’insegna di una sobrietà e di un rigore per mettere al centro in ogni modo non solo la visibilità ma anche il valore culturale e umano di un’opera come la Pietà. Il pavimento in rovere chiaro scelto da De Lucchi riprende quello che secondo i documenti era il pavimento dell’ospedale. Gli affreschi recuperati sulle volte, con i cartigli che compongono il Credo, restituiscono anche una dimensione religiosa al luogo: sopra la Pietà, tra l’altro, c’è il versetto che riguarda l’Ascensione, quasi a richiamare quel movimento “ascensionale” che l’idea compositiva di Michelangelo misteriosamente contiene.

Anche la parte didattica, affidata a Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, è stata realizzata con grande cura, senza che interferisca visivamente sugli equilibri dello spazio. Una guida (Officina Libraria, 8 euro) restituisce al visitatore non solo la storia della Pietà e la sua fortuna, ma anche le ragioni di questo nuovo allestimento. La coda ininterrotta di visitatori all’ingresso è poi il miglior test che rende ragione della scelta fatta: 30mila ingressi nei primi dieci giorni, con una ricaduta positiva anche sui numeri di tutti i musei del Castello.

Nella sala oltre alla Pietà sono esposti il ritratto in bronzo di Michelangelo di Daniele da Volterra e la medaglia che Leone Leoni coniò e inviò a Michelangelo per ringraziarlo della commessa ricevuta per la tomba del Medeghino in Duomo. Una sorta di sigillo ad un’operazione di grande valore civile e culturale.

Michelangelo, una rivincita a Milano

C’erano più di 800 persone martedì alla presentazione del ciclo sulla Vita di Michelangelo organizzato dal Fai su proposta e progetto di Giovanni Agosti A parlarne lo stesso Agosti, Jacopo Stoppa e Stefano Boeri. A parte il dispiacere personale di non poter seguire un percorso così (27 appuntamenti che percorrono tutta la vita di Michelangelo, qui il programma), per via di incompatibilità con orari di lavoro, a parte l’invito a chi può di non perdere un’occasione così, mi venivano due considerazioni.

Oggi un format di questo tipo, rappresenta qualcosa di molto innovativo, di coraggioso e non scontato. Conferma di richiamare un pubblico largo, fa formazione e divulgazione, propone un percorso che costruisce vera conoscenza e non conoscenza spot, ed è un’opportunità per chi studia di diffondere il proprio sapere e di verificare la propria capacità divulgativa. Dove voglio arrivare? Che questa è una pratica intelligente alternativa al rito sempre più stanco e insulso delle mostre. Immaginare cioé dei percorsi, che come è dimostrato sono capaci di grande impatto sul pubblico, e che magari si concludano con una mostra, anche piccola, ma che diventa “grande” e importante proprio per il percorso che l’ha originata.

A Milano (ed è la seconda considerazione che volevo fare) ad esempio questo corso avrebbe potuto concludersi idealmente con quella stupenda iniziativa che Stefano Boeri aveva immaginato e messo a punto e che la giunta Pisapia, dopo il suo allontanamento, ha disgraziatamente messo da parte: l’esposizione temporanea della Pietà Rondanini a San Vittore. Era una grande sfida, di quelle capaci di scuotere una città, di ridarle vigore civile, di affermarne un’immagine più interessante e dinamica nel mondo. Oltre che di ricordare a tutti quell’impressionante capolavoro che giace semi dimenticato. A chi pensasse che Michelangelo oggi sia qualcosa di estraneo alla città, quegli 800 nell’Aula Magna della Statale sono la migliore risposta.

Fare mostre in tempo di crisi

È stato utile lo scambio di vedute promosso dall’assessorato alla Cultura di Milano di Stefano Boeri sull’organizzazione delle mostre in tempo di crisi. Il “modello Bramantino”, mostra a budget basso, con ridotto spostamento di opere, ingresso gratuito e quindi grandissima fruizione da parte del pubblico ha rappresentato una novità che meritava di essere approfondita insieme a tutti gli operatori, in particolare quelli privati. Per la cronaca rimando ai tweet di Giulia Zanichelli (@giuzan, 19 ottobre)). C’è un punto sollevato da Enrica Pagella, direttrice di Palazzo Madama a Torino, che mi sembra “il punto” oggi da affrontare: cioè quello del pubblico. Ha detto Pagella che c’ è un «dovere imperativo di incontrare la domanda del pubblico», che non vuole dire assecondarla «ma farsi attraversare dalla domanda». Bellissima indicazione, soprattuttto perché viene da un funzionario pubblico che potrebbe starsene al riparo (non è un caso che Pagella sia stata nominata direttore dell’anno 2012). Farsi attraversare vuol dire indagarla, conoscerla e saperla interpretare provando a fornire così delle risposte che rappresentino anche un salto di qualità rispetto alla domanda stessa. Mi sembra una formula molto chiara e coraggiosa, che costringe ad uscire dall’angolo “sicuro” dello specialismo, obbliga a immaginare soluzioni nuove e coraggiose che stimolino il pubblcio ad un percorso di crescita e consapevolezza. I numeri del sistema torinese dicono che il coraggio viene ampiamente premiato

Ci si può chiedere in che senso la mostra di Bramantino abbia seguito questa logica. A me pare che un elemento vincente sia stato quello di aver saputo incrociare un artista di mezzo millennio fa con una sensibilità e uno sguardo contemporanei. Cioè di aver fatto un grande sforzo per far salire interesse e curiosità verso un autore che poteva essere soprattutto materia per specialisti, facendo leva su alcuni fattori che erano costitutivi della sua identità artistica, in primis la straordinaria bizzarria iconografica ben sintetizzata dall’immagine del manifesto con il rospo/demonio di scorcio a pancia in su. La stessa piena visibilità restituita agli arazzi nella Sala della Balla andava nella direzione di risucchiare lo sguardo dei visitatori verso la miriadi di particolari fantastici e fuori da ogni canone (la donna con il burka nella misteriosa scena che rappresenta il mese di febbraio è un po’ l’emblema), e quindi di far salire interesse e fascinazione per Bramantino.

Cosa significa questo? Che forse bisogna avere il coraggio e l’energia intellettuale per trovare, concependo mostre su artisti del passato (ma non solo quelle), un punto di incrocio con l’oggi. Il che non vuol dire trovare scorciatoie che accostino opere antiche con opere moderne… Ricorderò sempre come nell’introduzione al Caravaggio 1951 fosse questa la tensione sottesa al lavoro di Roberto Longhi. Tant’è che la sua lettura di Caravaggio insisteva poprio su questa capacità di riportare tutto al suo “oggi” (sottolineato con i corsivi nel testo…). Poi era stato quasi automatico, data la grandezza del personaggio, che l’oggi di Caravaggio si riversasse a piene mani sull’“oggi” di chi si metteva in coda a vedere quella mostra.

Milano, perché do ragione a Stefano Boeri

Non so com’è destinata a finire la vicenda di Stefano Boeri, l’assessore alla Cultura di Milano entrato in conflitto con il sindaco e con l’apparato del partito di cui è stato capolista alle ultime comunali. So per certo che quella di Boeri è stata sino ad ora la vera novità di questa giunta, una novità che si è confermata appieno con la conferenza stampa di giovedì scorso, quella che ha scatenato le nuove polemiche contro di lui.

Boeri ha colto la cosa di cui Milano in questo momento ha più urgente bisogno, quella di sprovincializzarsi. Non è un vezzo né una questione da vetrina, ma è una scommessa su cui si fonda ogni vero rilancio di una città che negli ultimi anni, tranne qualche eccezione, si è ripiegata nel suo tran tran, smarrenso la propria capacità di città-traino. Spingere Milano verso una frontiera più ambiziosa, significa aprirle prospettive, liberare energie oggi imbrigliate, costringerla ad aprire cantieri nuovi (non solo quelli edilizi), creare lavori e lavoro, ringiovanire la città. Non è un’idea astratta, ma è un’idea che Boeri ha potuto ben sperimentare nelle sue recenti direzioni di grandi riviste di architettura, dove ha capito le potenzialità di una città a cui tutto il mondo ancora guarda come uno dei laboratori più interessanti e decisivi per pensieri nuovi sull’abitare e sulla città.

Boeri aveva una sola strada possibile davanti: procedere senza indugio verso scelte che immediatamente dessero il segnale della svolta. Va in questa direzione il coinvolgimento di Ulrich Obrist, oggi numero uno del sistema dell’arte contemporanea, nel ripensamento dei luoghi espositivi della città, ridotti a disordinato ricettacolo del primo che arriva (e che paga); basta dare un’occhiata agli stendardi che pendono sulla facciata di Palazzo Reale per avere la fotografia esatta della situazione.

Poi è arrivato l’annuncio di Francesco Bonami come curatore per il luogo giustamente assegnato all’arte contemporanea, il Pac, capolavoro di Gardella. E il coinvolgimento di Giovanni Agosti, uno dei maggiori storici d’arte oggi in attività, che pur insegnando a Milanno le mostre importanti ha dovuto quasi sempre farsele tra Parigi e il Ticino.

Sacrosanta inoltre l’opposizione di Boeri alla costruzione del nuovo Museo di Arte Contemporanea a Citylife: un inutile mausoleo già in affanno prima ancora di sorgere, che graverebbe con costi di gestione assurdi sulle già esauste casse pubbliche. E giusta anche l’intuizione di destinare all’arte contemporanea un progetto già in fase avanzata e molto più legato alla storia urbanistica di Milano, come la ristrutturazione dell’ex Ansaldo: pensare quegli spazi enormi solo per ospitare il museo delle culture non europee (una quai Brainly dei poveri…) è un’idea che tutt’al più acqiueta le coscienze politicamente corrette. Sarebbe molto più intelligente e dinamico progettare un luogo per l’arte contemporanea dove ci sia spazio e visibilità per tutte le culture che in questi decenni sono confluite a Milano. La multietnicità infatti è un’esperienza viva e non da museificare.

Boeri ha poi parlato della necessità di avere un festival internazionale del teatro: un’idea tanto giusta che a sentirla sembra quasi ovvia. Com’è possibile che Milano sul teatro, con la storia e le istituzioni che ha, non abbia un’iniziativa di quel respiro?

Milano ha davvero bisogno come l’aria (di quella pessima che si respira in questi giorni e su cui la giunta si è purtroppo impantanata) di un cambio di marcia di questo tipo. Che accenda nuovi interessi e nuove passioni. Speriamo che Pisapia se ne renda conto.