Ci voleva un libro fuori dall’ordinario per narrare gli straordinari percorsi dell’arte contemporanea a Napoli negli ultimi 50 anni. Ad esempio un Atlante che fosse capace di restituire in modo visibile, nome per nome, luogo per luogo, data per data, la ricchezza imprevedibile di questo percorso. È nato così questo Atlante dell’Arte Contemporanea a Napoli e Campania 1966-2016, curato da Vincenzo Trione, risultato del lavoro svolto dal Dipartimento di ricerca del museo Madre (Electa, bello il progetto grafico dello studio LeftLoft). Un libro irripetibile, perché se lo schema dell’Atlante potrebbe (e forse dovrebbe) essere tentato per qualche altra città italiana, il risultato sarebbe difficilmente paragonabile. L’Arte Contemporanea a Napoli nell’ultimo cinquantennio è un fenomeno che ha innervato la vita della città, scaturendo dall’intelligenza di straordinari personalità come Lucio Amelio, che nel 1965 in un appartamento al Parco Margherita iniziava la sua avventura di gallerista (sino ad allora era stato impiegato presso un’azienda tedesca di prodotti chimici per l’edilizia). Un fenomeno che ha poi trovato terreno fertile nella ricezione di un pubblico non semplicemente di settore e persino, in certe stagioni, nelle istituzioni. Il traino era arrivato in particolare dallo slancio di un gruppo di galleristi, capaci, come scrive Trione nel testo introduttivo, di offrire «una ricca trama di informazioni sulle tendenze della neoavanguardia. Un’effervescenza corsara che coinvolgerà personalità di notevole rilievo internazionale».

È del 1968 la mostra “Arte povera più azioni povere”, curata da Germano Celant agli Arsenali di Amalfi, mostra nata dall’iniziativa di Marcello Rumma, affiancato dalla moglie Lia (che avrebbe aperto la sua galleria di lì a poco, nel 1971, con Joseph Kosuth all’esordio): da una parte uno spazio con le opere installate, dall’altra azioni e interventi nel tessuto della cittadina campana. È un po’ il prototipo di un modello che si rinnoverà in forme diverse nei decenni successivi: l’arte contemporanea travalica gli spazi prestabiliti e cerca contaminazioni continue con la vita della città. L’episodio più celebre è certamente quello di Terrae Motus, che vide protagonista ancora una volta Lucio Amelio. «Dall’esperienza fisica ed emotiva del terremoto alla decisione di fare Terrae Motus non intercorse tempo», aveva raccontato lo stesso Amelio in un dialogo con Edoardo Cicelyn, il primo direttore del Madre. «Praticamente subito, mentre ancora la terra tremava il progetto era già pronto». È proprio questa urgenza di un orizzonte che fosse partecipato e collettivo che fa dell’esperienza del contemporaneo a Napoli qualcosa di unico. Nello specifico l’idea era quella di provare a vedere nel terremoto non solo un evento catastrofico, ma anche, ottimisticamente, una spinta al rinnovamento. Questo era ciò che Amelio chiedeva agli artisti. Le adesioni furono tantissime, da ogni parte del mondo. Nel 1981 arrivò Joseph Beuys. L’anno successivo fu la volta di Andy Warhol con il suo celebre “Fate presto”.

In parallelo attecchisce anche una scuola di Napoli, con due artisti simbolo come Nino Longobardi (1953) ed Ernesto Tatafiore (1943). Il primo dal temperamento drammatico, l’altro all’opposto solare. Longobardi ad un mese dal sisma aveva esposto da Amelio, come un archeologo visionario, grandi tele dipinte durante le scosse telluriche. Seguono poi le star, come Mimmo Paladino, Francesco Clemente o Nicola De Maria, che pur nella loro dimensione internazionale conserveranno sempre quell’originario imprinting partenopeo (che consiste, come ha scritto Lea Vergine, nella consapevolezza che «nelle mani spesso tutto diventa polvere»).

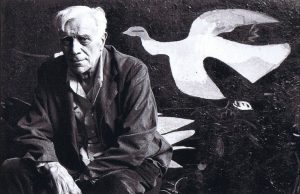

Tuttavia il segno su questa lunga stagione di Napoli è soprattutto il segno lasciato da un gruppo di privati, appassionati, capaci di relazioni di grande qualità e aperti alla città. Oltre ad Amelio e ai coniugi Rumma, vanno citati Pasquale Trisorio, Dino Caròla, Alfonso Artiaco e Giuseppe Morra, che a partire dal 1974 ha stretto un sodalizio con il grande artista e performer austriaco Hermann Nitsch. Oggi a Napoli ha sede il Museo Nitsch, entità di peso internazionale, a cui Morra ha affiancato recentemente una Casa Museo con duemila opere della sua collezione.

Anche l’amministrazione pubblica a tratti ha accompagnato questo percorso, in particolare nella stagione bassoliniana con la serie delle grandi installazioni di Piazza del Plebiscito, iniziate nel 1995 con la Montagna di Sale di Paladino. Ma a Bassolino si deve anche la decisione coraggiosa di lanciare il Madre, un museo che pur tra tante difficoltà, è sempre stato capace di una grande vivacità di proposte. Ed è una grandiosa opera pubblica anche la “Metropolitana dell’arte”, il “museo obbligatorio” (Achille Bonito Oliva) che ha trasformato le stazioni in spettacolari installazioni: una sfida a pensarci bene inaudita, che ha dotato Napoli di un’infrastruttura unica al mondo per qualità estetica e per la ricchezza dei contributi artistici. Proprio in questi giorni è stata terminata un’uscita della stazione di Monte Sant’Angelo, progettata da Anish Kapoor: una grande struttura in acciaio corten a forma di bocca o, secondo alcuni, di vulva da cui sbucheranno le scale mobili.

Per tornare all’Atlante, va sottolineata la struttura del volume, che si compone di quattro sezioni dove in ordine alfabetico vengono presentati in modo completo gli artisti, le gallerie, le strutture museali e soprattutto le mostre che hanno segnato la storia di questi 50 anni. In chiusura un album fotografico scorre come un film, il cui copione ha come filo conduttore la continua, e per molti tratti appassionata, commistione tra l’arte e la vita della città.