Si respira un non so che di primavera mettendo piede nella bella mostra che Feltre (viva la provincia!) ha dedicato al “suo” Tancredi. Sarà forse perché la mostra è annunciata da quel manifesto tutto floreale (vedi sopra), con il particolare di una delle ultime sue opere, sprizzanti felicità quasi per un rapimento di grazia. Tancredi è un pittore che vorresti sempre avere davanti agli occhi, tanto la sua bellezza è capace di novità: sono come fiori sempre freschi (a dispetto della biografia, tranciata in modo tanto tragico).

Quella di Tancredi mi sembra un informale acceso da una energia libera e franca che ha qualcosa di pop. Infatti non si lascia mai inghiottire nel vortice della materia, ma la insegue e governa con geometrie infinitesimali (con un prestito dai futuristi). Non si immerge nel corpo della natura, ma piuttosto ne subisce incantato lo splendore. Se poi le forme si disfano, tutto avviene secondo una grammatica molto veneziana: si disfano per ricomporsi in nuovo ordine, dove cadono le ombre e resta tutto affidato al vortice brulicante dei colori e delle linee “liberate”. Tancredi agisce per grazia, e non per ossessione.

È un naturalismo segnato dallo sfolgorio di un senso (o certezza) di permanenza il suo. Nella serie stupenda della mostra alla galleria dell’Ariete (quella a proposito dell’acqua e di Venezia, vedi qui sotto), mi ha colpito come la resa del dato di natura (l’acqua, la luce), sia tessuta dentro una regolarità di segni (a volte segni dalle caratteristiche automatiche seriali) che ne stabilizza la condizione: come una transitorietà che però non decada. Condizione fissata, a forza di delicatezza.

Certo, si avverte sempre un senso di rischio e di fragilità nella pittura di Tancredi. Come potesse ammutolirsi da un momento all’altro, tanto è smunita da ogni pretesa intellettuale. In questo c’è qualcosa che lo affratella a Schifano. Ed è forse proprio questo il fattore che oggi lo fa riemergere in modo tanto vitale. Salta a galla, e noi siamo ben felici di ritrovarcelo davanti.

(Non perdetela, vale tutti i chilometri che costa. Sino al 28 agosto. Bello il catalogo Silvana)

I fiori sempre freschi di Tancredi

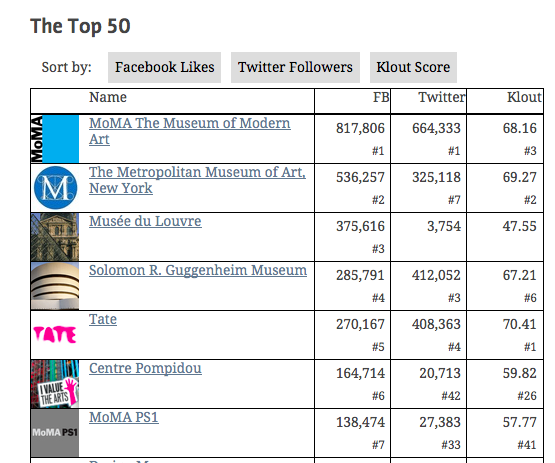

Musei italiani, zero in social media

Interessante (e imbarazzante) la classifica realizzata da lito.es sulla presenza dei musei nei social media. Interessante perché dimostra quanto sia l’impegnio che le grandi istituzioni museali stanno mettendo per usare questo strumento. Imbarazzante per la quasi assoluta assenza delle istituzioni italiane. Per dirne una: il Metropolitan ha 536 mila amici su facebook e 325 followers su Twitter; il Louvre è rispettivamente a 375mila e 3.754. Il Prado a 128mila e 99mila. Ho fatto tre esempi di musei che hanno caratteristiche simili a tante istituzioni italiane, che invece sono del tutto assenti dai social network. I primi e unici musei che entrano nella classifica sono il Mart, il Maxxi e il MamBo di Bologna, con buoni numeri su FB e modestissimi su Twitter (che è il social network più dinamico). I numeri possono essere spiegati parzialemente anche con il fattore lingua, ma che un’istituzione dalle ambizione globali come il Maxxi “twitti” in italiano è sintomo di provincialismo. Serve per un museo presidiare i social network? Io non ho dubbi: si abbattono un po’ di barriere generazionali, si costruisce un’immagine di museo più viva senza pregiudicarne la qualità. La costruzione di una community si rivela preziosa ed essenziale nel momento in cui devi promuovere una tua iniziativa, ma anche nel momento in cui devi affrontare un problema e puoi sollecitare l’attenzione di chi ti segue abitualmente. Per di più l’investimento sui Social network è praticamente a costo zero: perché è il modo con cui chi sta nei musei diffonde l’entusiasmo e la passione che contraddistingue il suo lavoro. L’Italia è invece malata di una passività letale e da una burocratizzazione che certamente metterà mille lacci a chi pensasse di muoversi in questa direzione. Ma non sempre sono questi i motivi. Un esempio: il Museo del design di New York ha 133mila amici su FB e 383mila follower su Twitter. La Triennale di Milano è quasi a zero su FB e poco più di mille su Twitter. Vi sembra normale? Svegliamoci, per favore…

Biennale, io mi sono segnati questi

Io in questa Biennale tutta linda e svizzera, precisa come un orologio (ovviamente svizzero, lo sponsor comanda…), mi sono segnato questi artisti (tralascio, il più grande Sigmar Polke. E il più “a casa sua”, Catellan con i suoi piccioni impagliati, presenze bizzarre e inquiete).

Song Dong, pechinese classe 1966 cui Bice Crugiger ha affidato uno dei parapadigilioni. Mette in piazza la casa dei suoi nonni, in una serie di ambienti creati con ante di armadi, fitte di specchi. Al centro una grande casa piccionaia. Ti senti dentro anche se stai fuori. Aperta anche quando è chiusa. Interessante, pieno di sentimento e di stupore di fronte a una quotidianità frammentata. Sperduto a casa sua (immagine qui sopra).

Urs Fisher. Non è una scoperta. È uno che ci sa fare. Ma il suo Giambologna che si sigoglie man mano che passano i giorni, per il fioco ardere di uno stoppino è immagine che diventa più bella via via che si disfa. Non c’è più la scultura dell’amico Rudolf Stingel, che essendo meno monumentale, s’è già sciolta. Resta lo scheletro delle sedie. Con gli effetti speciali ci sa fare.

Nick Relph. Inglese, classe 1979. Presenta un video che più pittorico non si può. L’immagine si compone di tre velature, di colori accesi, con effetti a volte delicati a volte psichedelici. Comunque si fa guardare, a differenza di troppi video.

Dayanita Singh. Indiana, 1961. Espone foto, rigorose nella scelta dei soggetti. Praticamente una suite. Tutte immagini di faldoni disposti in vari archivi: spaccato dell’ordinato caos che regola la vita del suo paese.

Monika Sosnowska. Polacca, 1972. Suo il parapadiglione ai Giardini, nello spazio dove nel 2009 c’era la stupenda sala di Tillmans. Spazio spaccato in tanti spigoli, inutilmente addolciti da una carta da parati old style. Dentro le foto forti di un autore sudafricano (mi sono perso il nome…). Lei si era già vista al padiglione polacco di qaulceh edixione fa. Una che con gli spazi decisamente ci sa fare.

Christopher Wool. Alla fine uno che (quasi) dipinge ancora. Americano, 1955, con le grandi e drammatiche macchie serigrafate, sembra dialogare con Tintoretto. Dal nero profondo al rosso sangue (immagine qui sotto).

A Venezia, l’arte come qualcosa che non c’era

Nella due giorni veneziana (con tutta la mia banda: l’arte contemporane non stanca gli occhi giovani). credo di essermi imbattuto in almeno una cinquantina di artisti di cui non sapevo nulla o solo del sentito dire. È una constatazione ovvia quando si va alla Biennale e dintorni. Ma più che giudicare quel che ho visto mi piace, per una volta, partire da questo dato banale. Si sperimenta la dimensione dell’arte come qualcosa che prima non c’era. Come un sempre nuovo inizio. Come un farsi sorprendere da un pensiero, da un’idea, da un gesto che non si era né messo in preventivo né tanto meno immaginato. In questo è un’esperienza di giovinezza che venendoti addosso, ti prende e ti si attacca alla pelle.

Detto questo, più che giudicare, mi piace inventariare alcune delle sorprese della due giorni veneziana. Cominciando dal luogo che mi è parso più denso, il nuovo allestimento di Punta della Dogana.

Sturtevant. La vincitrice del Leone d’Oro presentata come una replicante, supera tutti con quel filmato che riproduce la corsa infinita del cane ansimante (nell’immagine). Come lei spiega «torna su tutto ciò che è stato già fatto, sempre con un passo di anticipo».

Tatiana Trouvé. Ha costruito uno spazio emozionante evocando delle assenze: orme di opere che sono passate e non ci sono più. Del resto siamo alla Dogana, luogo per antonomasia di transito. All’ingresso ha posizionato due grandi disegni di luoghi sospesi come in un vuoto, accesi dalla presenza di fili di rame. Bellissimo il titolo che ha dato: Intranquillity.

Julie Mehertu. È etiope, classe 1970. Le hanno dato lo spazio più ambito, il “cubo” centrale dell’edificio ristrutturato da Ando. I suoi due grandi quadri sono città (NY e Venezia) il cui reticolo architettonico è come “mangiato” dalla ragnatela della mutevolezza della vita. Un diagramma delle azioni e delle speranze di ogni istante. Città come luoghi di scambi senza fine.

(ma già ben noti, non smettono di stupire: Chen Zen, che ha messo sul tavolo tutti i propri organi riplasmati in vetro, come a cantarne la dolorosa fragilità. O Thomas Schütte con i suoi mostri danteschi, mai fermi e inquieti. O Cattelan con i suoi morti, insaccati nei sudari di marmo. O il grande Polke, il numero 1 di Venezia 2011, capace di proporre un paradiso visivo per l’età dell’inquietudine).

(a seguire l’inventario della Biennale)

Freud addio

Dopo Twombly se ne va un altro grande, ancor più longevo (88 anni). Sul Corriere della Sera, due pagine per lui: era evidentemente una star. Stefano Bucci nel commiato scrive una cosa che è il maggior artista britannico del 900. Affermazione che contiene una verità e una mezza bestemmia: il più grande senza ombra di paragone è stato Bacon. Freud invece giustamente viene trattenuto nei recinti del 900. È a tutti gli effetti un artista del secolo scorso. La sua grandezza è nella tracotanza della pittura, in quella bulimia che ingolfava le sue tele di forme, di carne e di colori. Che portava quasi alla nausea, ma nello stesso tempo ti lasciava estasiato come di fronte ad un Frans Hals. Il suo limite (rispetto alla grandezza assoluta di Bacon) è di aver chiuso il figurativo in una gabbia. Gigantesca, ma pur sempre gabbia. Nella quale giostrava da vero sovrano, prendendosi gioco anche della regina Elisabetta e della sua peluria (un quadro da appendere nel cesso, lo ha definito qualcuno: è un titolo di merito). Lo considero un grande artista a senso unico. Per questo figlio davvero di un altro tempo. Ecco perché tra lui e Twombly, per questo, io dico Twombly.

Il carciofo di Cy Twombly

È un anedotto raccontato da Giosetta Fioroni sulle pagine di Alias. «Cy affittò un appartamento con vista sul Colosseo, ma con una particolarità: tutte le finestre erano buchi vuoti senza infissi né interni né esterni. Uscimmo per alcune spese al mercato e Cy comperò un mazzo di carciofi romaneschi, grandi, gonfi e tondi. Arrivati nell’appartamento preparò in un secchio un composto di gesso nel quale immerse i carciofi uno ad uno ponendoli poi sul davanzale a mo’ di sculture. L’effetto era magnifico! Il suo talento si spandeva in mezzo a noi».

Un altro risvolto su Twombly, dall’introduzione di Tacita Dean alla mostra di Roma: «Avevo appreso da Roland Barthes che Twombly era stato crittografo dell’Esercito e si era abituato a disegnare di notte, senza poter vedere il foglio: tracciando disegni su disegni nell’oscurità» (l’aneddoto mi richiama una scena del magnifico domunentario di Kusturica su Maradona: era diventato quel che era giocando di notte, nella più assoluta oscurità, nei campetti di Buenos Aires. Aveva imparato a vedere la porta senza poterla vedere…)

L’allegria di Giacometti

Ci ha pensato su per 50 anni. E alla fine Paola Caróla, psicoanalista napoletana, ha raccontato in un libretto appena uscito la sua storia di modella per Alberto Giacometti. Leggendolo se ne capisce la ragione profonda: Paola Caróla vuole riscattare la figura di Annette, la moglie di Giacometti violentemente attaccata nella biografia di John Lord (un attacco che scandalizzò gli amici di Giacometti che avevano fatto un’inserzione sulla London Review of the books per difendere Annette. Tra le firme c’era anche Bacon). Paola Caróla posò alla fine degli anni 50, per un solo busto. Ma l’amicizia con i coniugi Giacometti si protrasse per molto tempo sino alle rispettive morti. Era una di casa: sono belle le descrizione dello studio a cui faceva da contrasto la stanza al piano di sopra, tenuta spartanamente linda da Annette: un quadro con le mele al muro, un letto un tavoilo sempre con fiori freschi al centro. È una stanza che rendeva Giacometti allegro. A volte si metteva a saltellare come un clown, a volte si concedeva complimenti molto canzonatori. La storia tra lui e Annette era una storia che reggeva anche ai tradimenti reciproci. «In fondo tra tutti i nostri amici siamo ancora la coppia che si intende meglio», aveva detto davanti a Martine Neeser, cugina di Annette. Scrive la Caróla: «A mio avviso la scultura era una sorta di intermediario tra marito e moglie, e allo stesso tempo oggetto di unione e diversità. Esprimeva la forza della loro reciproca appartenenza».

Quanto all’allegria, che per la Caróla era una componente strutturale di Giacometti, «nasceva dal concreto, da una limpidità di pensiero, da un discorso essenziale e diretto». E ancora: «Mi è successo di pensare che le sue sculture potessero essere ugualmente considerate come espressioni della soluzione al problema della solitudine, e dal vuoto che creano intorno a esse, cioé a partire dallo spazio che le determina, si stabilisce un legame con tutto ciò da cui esse sono separate».

(ho sempre pensato che fosse un amore e non un’ansia quello che muoveva Giacometti e che lo ha fatto smarcare dall’esistenzialismo in cui pure era immerso).

Nella foto: un abbraccio appassionato di Alberto ad Annette, a Stampa. Sotto, Paola Caróla con il busto di Giacometti.

Twombly, Barthes e l’ésprit de délicatesse

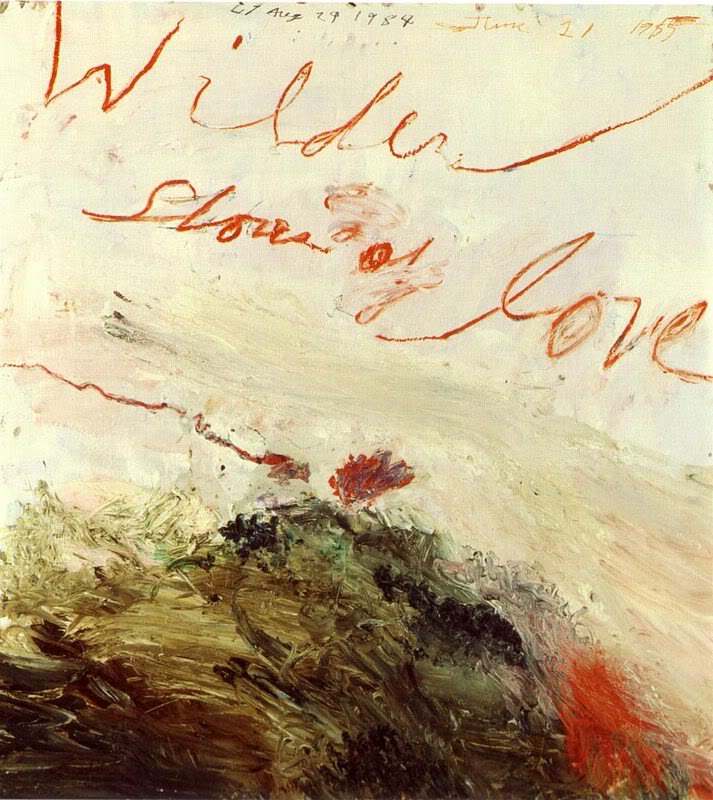

È morto Cy Twombly. Ricordo che la prima volta che ebbi la sensazione della sua eccezionalità fu all’Hamburger Banhof di Berlino. Ero con un gruppo di figli miei e di figli di amici. E notai che quel manipolo di occhi istintivi si era bloccato davanti ad una serie di grandi tele di Cy Twombly con le sue scritture fluide. La spiegazione di quell’affinità imprevista, l’ho poi trovata in alcune pagine che Roland Barthes dedicò a CT. Vi propongo un paio di sue intuizioni (nell’immagine sopra: Twombly, Wilder-shores-of-love, 1985).

La moralità di CT

«Ci sono delle pitture eccitate, possessive, dogmatiche: impongono il prodotto, gli conferiscono la tirannia di un concetto o la violenza della bramosia. L’arte di Cy Twombly – è la sua moralità – e anche la sua estrema singolarità storica – non vuole afferrare niente; si trattiene, galleggia, si muove tra il desiderio – che sottilmente anima la mano – e la cortesia, che gli dà il congedo; se bisogna trovare a quest’arte qualche referenza, si potrebbe andare a cercarla lontano, fuori dalla pittura, fuori dall’Occidente, fuori dai secoli storici, ai confini stessi del senso, e dire con Tao Tö King: «Produce senza appropriarsene, agisce senza aspettare; comiuta la sua opera, non vi si attacca, e poiché non le si attacca, la sua opera resterà».

L’artista “gauche”

«Si dice: Twombly, è in quanto disegno, tracciato con la mano sinistra. La lingua francese è lingua destrorsa: chi cammina vacillando, chi gira alla larga, chi è maldestro e imbrazzato, viene definito “gauche”. E di questa “gauche”, denotazione morale, giudizio, condanna ne ha fatto una definizione fisica… producendo una scrittura “gauche”, Twombly disturba la morale del corpo: morale tanto più arcaica, quanto più assimila l’anomalia a una deficienza, e la deficienza a un errore. Che i suoi grafismi, le sue composizioni siano “gauches”, questo rinvia Twombly al cerchio degli esclusi, dei marginali – dove si ritrova, ben inteso, con i bambini e gli infermi: chi è “gauche” è una sorta di cieco: non vede bene la direzione, la portata dei suoi gesti; solo la sua mano lo guida, il desiderio della sua mano, la sua attitudine strumentale; l’occhio è la ragione, l’evidenza, l’empirismo, la verosimigianza, tutto quello che serve a controllare, a coordinare, a imitare, e come arte esclusiva della visione, tanta nostra pittura del passato si è trovata assogettata a una razionalità repressiva. In un certo senso, Twombly libera la pittura della visione; perché il “gauche” disfa il legame tra la mano e l’occhio: disegna senza luce (così faceva Twombly quand’era nell’esercito)».

Tano Festa, quando l’arte era ancora inquieta

Sarebbe davvero da non perdere la mostra di Tano Festa e di Francesco Lo Savio, organizzata a Karlsrühe in Germania (strano e imprevedibile approdo per due anime che più romane di così non si potrebbe: a proposito, ma il MaXXi che ci sta a fare???). Fratelli a dispetto dei due cognomi, uno subì come ferita indelebile la morte prematura dell’altro (Francesco Lo Savio). Anche Festa morì presto, non ancora cinquantenne. Biografie folgoranti, lacerate come da una troppa felicità intuita, a tratti sperimentata, ma poi sfuggita via via di mano. Caratteri diversi, Lo Savio portato verso un minimalismo quasi afono, l’altro capace di una pittura vitale, clamorosamente mediterranea. Tano Festa in una breve intervista messa sul sito della mostra dice che la pittura deve essere amata: lo si capisce dai suoi quadri quanto lui l’amasse (e la faccia ancor oggi amare da noi). Qui trovate un articolo di Repubblica sulla mostra. E qui una bella intervista di Artribune al curatore.

Ma oggi quel che colpisce di questi artisti e di quella stagione è il fatto che non si sentissero mai a posto. Inquieti di un’inquietudine che teneva le loro vite sulla brace. Non avevano nessuna preoccupazione di gestire carriere, mercato o immagine. Erano artisti con la vita allo sbaraglio. Una dimensione che oggi manca, sostituita da un calcolo e da un’accurata presa di distanza da ogni buco nero della vita. Oggi gli artisti si sentono investiti del compito di dire la cosa giusta sul mondo. Tenendosi però a distanza di sicurezza: se dramma passa, viene governato e gestito con i guanti dell’ironia o del pensiero corretto. Ieri invece con la loro carica umana e poetica gli artisti volevano sfondare il mondo, più che aggiustarlo.

Devo dire che provo un po’ di nostalgia. Perché così facendo magari perdevano, ma la bellezza sgorgava istintiva, imprevista e a piene mani. Rivedete Tano Festa per convincervi.

Oppure leggete questa sua poesia.

IL VASCELLO FANTASMA

Un tempo

come un gagliardo veliero

la prora fendendo

marosi schiumanti di rabbia marina

solcai tutti i mari

Poi,

nel fare ritorno verso le mie coste

a poca distanza dalla riva

la chiglia si arenò

sopra di una secca

Ogni giorno i flutti

delle onde che lambiscono

lo scafo, ormai immobile,

lo corrodono lentamente

con la salsedine che sopra vi s’incrosta

Di notte l’alta marea mi sommerge

e il giorno dopo

riappare il veliero

sempre più bianco e azzurrino

da confondersi con il riverbero

del sole

e dalla riva nessuno lo scorge

anche se io

scorgo la riva

con le figure che vi si agitan

le imbarcazioni leggere

che si distaccano da fragili pontili

per gite brevi e predestinate

quindi con un ritorno sicuro,

anche se i schiocchi freschi e secchi

delle vele appena issate

lascerebbero supporre viaggi diversi

con mete da fissare…….

e così ogni giorno e ogni notte…….

fino a quando una marea

più insidiosa delle altre, buia e densa

frantumerà il vascello

che con uno scoppio lento e stupito

calerà lentamente sul fondo

spargendo

i suoi frammenti

fra le alghe e gli ossi di seppia

e gli altri detriti marini

che la corrente del mattino

porterà lentamente a riva

per depositarsi sulla ghiaia

scintillante al sole

del bagnasciuga

Il cinema di Wenders e il teatro dei De Donati

Pomeriggio in fuga tra Lugano e Como. A Lugano a villa Ciani ci sono le fotografie di Wim Wenders e di sua moglie Donata. Già l’idea del sodalizio mi piace. I loro sguardi non s’accavallano mai ma sono complementari. Lei fotografa il backstage (bella la serie con Antonioni, da sballo una foto di Milla Jovovic sul set di One million dollar hotel), lui invece blocca con le foto sequenze che vorrebbe non terminassero mai. C’è una stanza bellissima di foto retroilluminate, con i colori che accendendosi disfano le forme. I formati di Wenders sono ovviamente sempre quelli orizzontali del grande schermo: la serie di Buena Vista Social Club è incornicata in modo molto intelligente con dei grandi passepartout che si sviluppano tutti in verticale, aprendo in alto la finestra orizzontale dell’immagine. La fotografia magnifica che si vede qui sopra fa parte di quella serie: capisco che Wenders desiderasse che quella sequenza non passasse mai. C’è il senso del viaggio libero, c’è quello della storia; c’è la bellezza potente del mare, una bellezza strabordante ma amica. Soprattutto c’è un senso a quell’andare: si va sicuri verso una meta certa e desiderata.

Poi Como. A San Giacomo esposto il Compianto di Caspeno di Covio, in Valtellina. Un gruppo dei fratelli De Donati, di inizio 500, restaurato e rimontato in modo diverso rispetto a prima del restauro. Il colpo d’occhio all’ingresso della chiesa è bellissimo e commovente. Il Compianto è posto in fondo all’abside e i colori sembrano balzar fuori dal fondo grigio-pietra di quei muri di memoria romanica. Il gruppo ha punti belli (le donne in particolare) e altri un po’ più stereotipati. Ma è l’insieme che cattura. Vedendo tanta gente entrare in chiesa e farsi avanti sin quasi a toccare il Compianto, mi veniva in mente come a volte le immagini facciano visibilmente breccia nell’umano delle persone e lascino dentro un segno più profondo di mille ragionamenti. Per questo la chiesa ci ha puntato tanto nei secoli passati. Una scelta di cui godiamo i benefici ancor oggi… Secondo pensiero: è bello che si sia proceduto al restauro (grazie a una banca attenta al territorio come il Credito Valtellinese), è ancora più bello che si sia pensata un’occasione così immediata e semplice per mettere il Compianto davanti agli occhi del grande pubblico. Potete vederlo sino al 17 luglio. Poi torna a Caspeno.