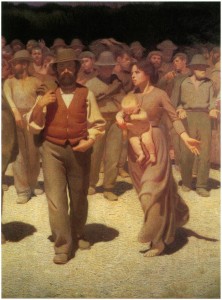

Premetto: con tutto il rispetto che si deve a un’opera moralmente ineccepibile, non mi riesce proprio di amare il Quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ora il quadrone è tornato in prima pagina per l’idea abbastanza bizzarra di spostarlo dalla casa che – bella o brutta che sia – gli hanno appena confezionato. Ho sempre avuto una certa ritrosia a razionalizzare questa mia freddezza, limitandomi a pensare che l’avere il Quarto stato come quadro bandiera di una nostra stagione storica, fosse assai meno eccitante che avere la Grande Jatte di Seurat, per citare un altro quadro di quelli di cui non “si può fare a meno”.

Ma in questo week end ho letto il libretto che Massimo Onofri ha dedicato al quadro di Pellizza, e ho trovato convincenti elementi per razionalizzare il poco entusiasmo. Onofri cita il drastico giudizio di Grubicy: «Perché il Quarto stato non è nato da un’emozione estetico = pittorica ma da una cerebrazione filosofico – umanitaria e quindi opera, come arte, nata=morta». C’è anche un riscontro oggetivo a questo giudizio di Grubicy, perché come dimostrato tutti i personaggi che Pelizza mette in posa, a partire dall’amata Teresa (la mamma con il bambino al centro), sono quasi tutti destinati a repentine e tragiche fini. Tanto che Onofri parla di un quadro ecatombe (e non dimentichiamo come finì il suo autore, pochi anni dopo). È un quadro che viene in avanti, ma che davanti non ha futuro. Che non sa darsi uno sguardo sul destino. Questo lo rende ancora più struggente al nostro sguardo: il problema sorge quando lo si trasforma in quadro bandiera. Allora diventa veicolo di retorica. Oppure, peggio ancora, di nevrosi.

Chiudo con il drastico giudizio che ne diede Boccioni: «Pellizza tra campi e lavoratori piange… Le scoperte italiane che dovevano derivare da impressionismo e divisionismo si impantanano e visi intristiscono esaurendosi». Giudizio drastico cui contrapponeva la parabola di Balla: «Solo, a Roma, diverso e feroce, stava Balla…»- E forse mi vien da dore che la celebre foto di gruppo dei futuristi (non per niente fatta propria dal grande Schifano) è la vera icona bandiera a cui conviene attaccarsi…

Archive for the ‘Schifano’ tag

Il Quarto stato, il quadro ecatombe

I fiori sempre freschi di Tancredi

Si respira un non so che di primavera mettendo piede nella bella mostra che Feltre (viva la provincia!) ha dedicato al “suo” Tancredi. Sarà forse perché la mostra è annunciata da quel manifesto tutto floreale (vedi sopra), con il particolare di una delle ultime sue opere, sprizzanti felicità quasi per un rapimento di grazia. Tancredi è un pittore che vorresti sempre avere davanti agli occhi, tanto la sua bellezza è capace di novità: sono come fiori sempre freschi (a dispetto della biografia, tranciata in modo tanto tragico).

Quella di Tancredi mi sembra un informale acceso da una energia libera e franca che ha qualcosa di pop. Infatti non si lascia mai inghiottire nel vortice della materia, ma la insegue e governa con geometrie infinitesimali (con un prestito dai futuristi). Non si immerge nel corpo della natura, ma piuttosto ne subisce incantato lo splendore. Se poi le forme si disfano, tutto avviene secondo una grammatica molto veneziana: si disfano per ricomporsi in nuovo ordine, dove cadono le ombre e resta tutto affidato al vortice brulicante dei colori e delle linee “liberate”. Tancredi agisce per grazia, e non per ossessione.

È un naturalismo segnato dallo sfolgorio di un senso (o certezza) di permanenza il suo. Nella serie stupenda della mostra alla galleria dell’Ariete (quella a proposito dell’acqua e di Venezia, vedi qui sotto), mi ha colpito come la resa del dato di natura (l’acqua, la luce), sia tessuta dentro una regolarità di segni (a volte segni dalle caratteristiche automatiche seriali) che ne stabilizza la condizione: come una transitorietà che però non decada. Condizione fissata, a forza di delicatezza.

Certo, si avverte sempre un senso di rischio e di fragilità nella pittura di Tancredi. Come potesse ammutolirsi da un momento all’altro, tanto è smunita da ogni pretesa intellettuale. In questo c’è qualcosa che lo affratella a Schifano. Ed è forse proprio questo il fattore che oggi lo fa riemergere in modo tanto vitale. Salta a galla, e noi siamo ben felici di ritrovarcelo davanti.

(Non perdetela, vale tutti i chilometri che costa. Sino al 28 agosto. Bello il catalogo Silvana)

Un titolo troppo giusto per Pistoletto al Maxxi

Mi è piaciuto il titolo che Michelangelo Pistoletto ha voluto dare alla sua mostra aperta al Maxxi: Da uno a molti. È un titolo che custodisce bene il nocciolo dell’opera dell’artista biellese: l’idea che l’arte non sia un fatto individuale ma collettivo. Che l’esito dell’opera sia nella coscienza che sviluppa in chi la guarda. In un’onda di consapevolezza allargata. L’idea della Città dell’arte fondata a Biella nasce dentro questa scia. C’è un qualcosa di utopico che assegna all’arte un compito che ho qualche dubbio le appartenga: quello di aggiustare, o quanto meno di riparare, il mondo. Di guidarlo verso un Terzo Paradiso. Bonito Oliva per rendere l’idea, nella recensione su Repubblica ha voluto strafare: «Aleggia su tutti noi, a conferma, il nuovo segno dell’infinito per il Terzo Paradiso (dopo l’Eden naturale e quello tecnologico) costellazione protettiva e simbolica di un futuro migliore che solo l’arte può assicurare, garantendo l’impellenza di un insostituibile valore: la coesistenza delle differenze». …guardiamoci dall’arte che presume di assicurarci un futuro migliore… sa subito di arte di regime, anche se a volte non è immediato identificare e di quale regime si tratti…

Pistoletto non è certo questo. È un artista di una grande e speiazzante intelligenza e e di straordinaria raffinatezza stilistica. E forse quel titolo, che pure è bello, lo imprigiona un po’ dentro questo meccanicismo messianico. O forse è un po’ difensivo: come se evidenziasse il bisogno di legittimare moralmente il proprio essere artista.

(Mi vien da pensare che i titoli di un altro grande italiano funzionavano esattamente al contrario. Mi riferisco a quelli magistrali di Schifano, che erano come dei tuffi al cuore; palla avanti e via a correre… Io sono infantile, Tuttestelle, Tutto, Compagni compagni, Verde fisico, Perdita d’occhio, Venezioso, Quadri mai visti).

Nell’immagine, un’opera di Pistoletto presneta al Maxxi, Rosa bruciata (1965)

Chi ha messo Schifano in parcheggio?

È perfetta e rapinosa la definizione che Testori trovò alle due grandi tele di Schifano presenti alla mostra milanese del 1982: «aquiloni». C’è una sola cosa che non torna. Se un quadro intitolato Ballerini è allineato con quella metafora, l’altro intitolato Parcheggio invece sembra essere del tutto scentrato. Strano titolo, per biciclette che tutto appaiono meno che parcheggiate. Corrono, fremono, scappano, volano, appunto. Sono biciclette felici, a briglie sciolte. Dei titoli sappiamo questo: «Io non ho ispirazioni. È vero per molti quadri sono rimasto sorpreso io stesso mentre li facevo. Di solito i quadri che faccio li ho sempre con esattezza in testa… Prima dei quadri ho in testa i titoli». Questa tela arrivò così filante da non lasciare neanche il tempo al titolo di fissarsi nella testa. Tant’è vero che quando nel 1982 venne esposto il quadro era “senza titolo”. Così è nella didascalia dell’articolo del Corriere. Così nelle apparizioni successive (esempio Conegliano, 1997). Nella mostra milanese invece appare stranamente questo cartellino che sembra riferirsi ad un’altra opera. O forse ad un altro autore, perché se c’è una categoria mentalmente estranea a Schifano è proprio quella di parcheggio, di stasi. Un titolo “frenato”. Eppure anche la didascalia catalogo Electa conferma, anche se nel saggio introduttivo Arturo Quintavalle cita il quadro come «Biciclette», ma senza usare il corsivo come per indicare il soggetto e non il titolo. Neppure il proprietario Antonio Colombo sa dare una spiegazione del cambio di titolo. Chi scioglierà il mistero?

È perfetta e rapinosa la definizione che Testori trovò alle due grandi tele di Schifano presenti alla mostra milanese del 1982: «aquiloni». C’è una sola cosa che non torna. Se un quadro intitolato Ballerini è allineato con quella metafora, l’altro intitolato Parcheggio invece sembra essere del tutto scentrato. Strano titolo, per biciclette che tutto appaiono meno che parcheggiate. Corrono, fremono, scappano, volano, appunto. Sono biciclette felici, a briglie sciolte. Dei titoli sappiamo questo: «Io non ho ispirazioni. È vero per molti quadri sono rimasto sorpreso io stesso mentre li facevo. Di solito i quadri che faccio li ho sempre con esattezza in testa… Prima dei quadri ho in testa i titoli». Questa tela arrivò così filante da non lasciare neanche il tempo al titolo di fissarsi nella testa. Tant’è vero che quando nel 1982 venne esposto il quadro era “senza titolo”. Così è nella didascalia dell’articolo del Corriere. Così nelle apparizioni successive (esempio Conegliano, 1997). Nella mostra milanese invece appare stranamente questo cartellino che sembra riferirsi ad un’altra opera. O forse ad un altro autore, perché se c’è una categoria mentalmente estranea a Schifano è proprio quella di parcheggio, di stasi. Un titolo “frenato”. Eppure anche la didascalia catalogo Electa conferma, anche se nel saggio introduttivo Arturo Quintavalle cita il quadro come «Biciclette», ma senza usare il corsivo come per indicare il soggetto e non il titolo. Neppure il proprietario Antonio Colombo sa dare una spiegazione del cambio di titolo. Chi scioglierà il mistero?

La sperdutezza di Schifano

«Così dai teleri di Schifano che l’ansia verso un impossibile paradiso della felicità (e dell’innocenza) fa parer simili a grandi aquiloni che nessuna stanchezza e nessuna tempesta riescono ad abbattere, ancorché vi si leggano, qua e là, strappi e ferite…

… Ma perché tacere che Schifano con queste sue opere, sembra aver superato e con un solo balzo il “bric e brac” psico-letteral-pittorico della transavanguardia, lasciandolo a tanti chilometri di distanza da farlo sembrare vecchio e, quel che è peggio, assolutamente inservibile anche quale semplice provocazione?».

Così Giovanni Testori, sul Corriere del 7 novembre 1982. Alla Rotonda della Besana, nella mostra “Giovani pittori e scultori italiani”, Schifano esponeva, invitato da Achille Bonito Oliva, due grandi tele che oggi vengono riproposte nell’esposizione del decennale dalla morte, che dopo essere stata Roma è approdata a Milano (Parcheggio, 1982; e Ballerini, 1982)

Il volto di Testori riaffiora, per tre volte, nel montaggio di 540 fotografie tutte catturate dalla tv, proveniente dalla collezione Massimo D’Alessandro (1993). Sono le uniche immagini che Schifano, lascia praticamente intatte, prese dall’intervista fatta poco prima della morte dello scrittore da Riccardo Bonacina. Un volto scavato, drammatico, con gli occhi sbarrati, come su un abisso, o forse gravati da un immenso senso di carità.

Il volto di Testori riaffiora, per tre volte, nel montaggio di 540 fotografie tutte catturate dalla tv, proveniente dalla collezione Massimo D’Alessandro (1993). Sono le uniche immagini che Schifano, lascia praticamente intatte, prese dall’intervista fatta poco prima della morte dello scrittore da Riccardo Bonacina. Un volto scavato, drammatico, con gli occhi sbarrati, come su un abisso, o forse gravati da un immenso senso di carità.

Cosa collega quegli occhi alle tele leggere come “aquiloni”? Bisogna scavare intorno a questo interrogativo per non cedere a letture ovvie e banali su Schifano. È un invito a sorprendere quel punto di buio, di pianto, di ansia che fa di Schifano un pittore molto più profondo e grande di quanto una vulgata un po’ ciabattona e semplicistica vuol farci credere. Per Schifano andrebbe bene un quasi-neologismo di Testori: sperdutezza. Che è la vita come somma di immensa delizia e di irriducibile malinconia.

Detto questo, è purtroppo doveroso sottolineare la mestizia dell’allestimento della mostra milanese, con quella sala di bellissimi video che sembra quella d’attesa di un dentista.

Peccato. Perché la scelta delle opere è di quelle che lasciano una scia indelebile nel cuore.

Il veloce Schifano

Recensione di Marco Meneguzzo alla mostra di Roma. «Il pittore romano incarna davvero tutte le virtù e tutti i vizi dell’arte italiana con una continuità istintiva che potrebbe risalire comodamente a Giotto, un tratto distintivo che la rende unica. Velocità, composizione, superficie, “fare grande”, eclettismo della fantasia e rispetto dello strumento – più ancora del linguaggio – che si è scelto: in una frase la scelta della bellezza, comunque».

«Aggiungendo immagini ad immagini, correndo in avanti rispetto a quelle. Dimostrava che la pittura era ancora “più veloce” più disinvolta, più intelligentemente leggera di qualsiasi altra immagine: la pittura diventava l’umanizzazione dell’immagine. E questo, appunto, senza rifugiarsi in nessuna torre d’avorio, senza rivendicare nessun tipo di “qualità” intrinseca alla pittura, magari derivata dalla sua mobilità di natali (natali della pittura, ovviamente…), ma semplicemente indicandone, con l’esempio, l’umanità».