Un Van Gogh “concettuale”

Che ci fanno quei due libri sul tavolino di Mme Marie Ginoux, detta “L’Arlésienne”? Mme Ginoux era la titolare, con il marito Joseph, del Café de la Gare di Arles, bar e piccolo albergo dove Vincent Van Gogh si era sistemato nel febbraio 1888, appena arrivato nella cittadina provenzale. Da loro Van Gogh avrebbe poi preso in affitto la ben famosa Casa Gialla. Ci sono ben sette ritratti della signora, tre realizzati quello stesso anno, e quattro invece dipinti durante il lungo ricovero nel manicomio di Saint-Remy nel 1890.

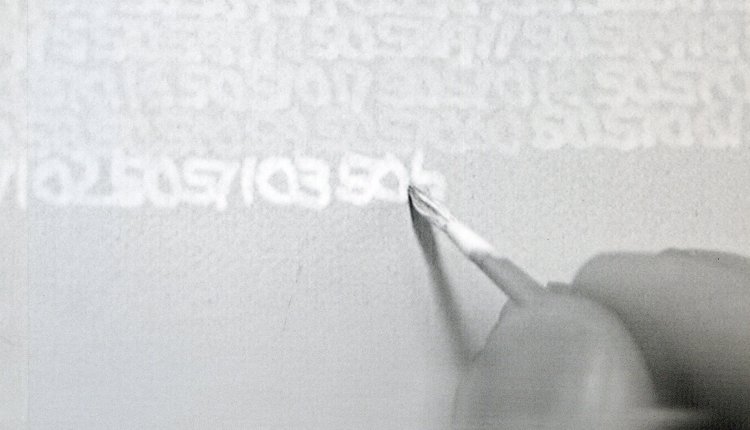

Il primo dato da sottolineare è che non si tratta di ritratti in presa diretta, perché Van Gogh lavora lasciandosi mediare da Gauguin, che lo aveva raggiunto negli ultimi mesi del 1888. È Gauguin a fare il ritratto di Mme Ginoux seduta ad un tavolino del suo bar (il quadro è conservato al museo Puškin di Mosca). Van Gogh si sistema defilato sulla destra, e dipinge la signora con un taglio laterale. A Saint-Remy a fare da matrice era stato invece un disegno preparatorio di Gauguin, che Vincent aveva conservato: la posa è la stessa, ma la prospettiva è frontale. Come detto, nei sette ritratti di Van Gogh c’è un’altra costante: la presenza di libri sul tavolino, dove invece Gauguin aveva dipinto, più realisticamente, una bottiglia con un bicchiere. Nelle quattro varianti di Saint-Remy, Van Gogh ci vuol far sapere anche di quali libri si tratta: “La capanna dello zio Tom” di Beecher Stowe e il “Racconto di Natale” di Charles Dickens (nelle varie versioni dei ritratti si alternano le edizioni in francese e in inglese: Van Gogh leggeva indifferentemente nelle due lingue, oltre all’olandese). È una scelta precisa, che si configura come una vera e propria operazione concettuale. Sono due romanzi che per lui avevano rappresentato una rivelazione fin dagli anni della sua attività “missionaria” tra i minatori del Borinage nel 1879. Due libri “politici” per la forza del loro messaggio sociale: uno contro la discriminazione razziale, l’altro per la denuncia della povertà urbana causata dal capitalismo. Per Dickens in particolare Van Gogh aveva una predilezione speciale: «Non esiste nessun altro scrittore che sia altrettanto disegnatore e pittore». Infatti aveva notato come l’autore inglese ricorresse all’espressione “I have sketched” per dire che aveva “schizzato” un appunto di quel che doveva scrivere. Tra pagina letta e tela per Van Gogh si determina quasi un’osmosi. Un passaggio in continuità.

Tutta la vicenda dei ritratti a Mme Ginoux è stata accuratamente ricostruita da Mariella Guzzoni nell’ambito di un libro rivelatore: “I libri di Vincent” (Johan & Levi, 224 pag, 28 euro) è il frutto di anni di ricerche anche certosine, partendo dal quel formidabile serbatoio d’informazioni costituito dalle oltre 800 lettere dell’artista. Il volume, la cui importanza è testimoniata dal fatto che è già stato pubblicato in edizione inglese e francese, propone un’indagine inedita e molto capillare su questo fattore decisivo nella storia di Van Gogh. Di libri è davvero piena la vita dell’artista, fin dagli anni della giovinezza. Allora si trattava di quelli che per consuetudine venivano letti in famiglia, sotto la guida del padre, il reverendo Theodorus. «Leggiamo spesso ad alta voce la sera. In questo momento Chillingly de Bulwer, nel quale troviamo molte belle cose», scrive il genitore nel 1974 al figlio Théo. Van Gogh assimila questa dimensione “morale” e non solo letteraria del leggere, ma presto la allarga ad una dimensione di giustizia. Nel 1880, mentre è in missione nel Borinage, spedisce a casa un libro di Victor Hugo che solleva la perplessità della mamma, Anna Cornelia. «Che genere di idee gli forniscono le sue letture», scrive, sfogandosi con Theo, vero parafulmine nella vita di Vincent. Come risposta vale quello che Van Gogh scrive alla sorella Willemien, con cui maggiormente condivide le passioni letterarie: i moderni «non moralizzano come gli antichi» e scrittori come i fratelli Goncourt e Zola «dipingono la vita come anche noi la sentiamo».

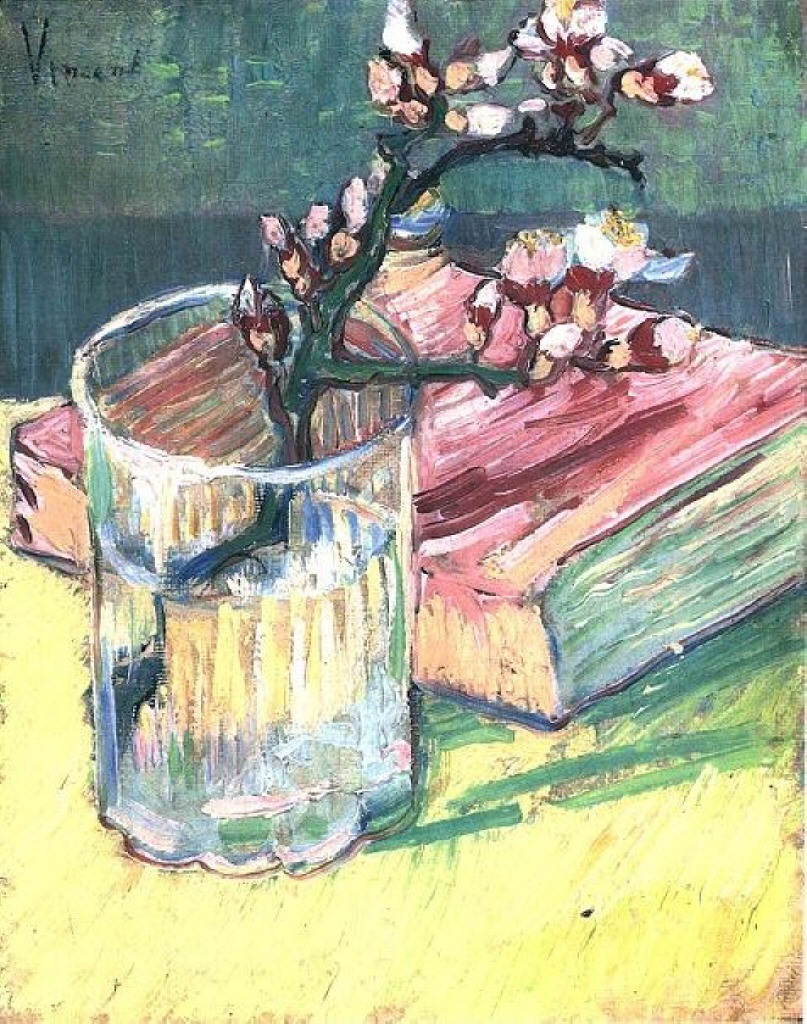

Van Gogh è un lettore moderno, che sceglie e che esce da quel rito comunitario per imboccare una strada individuale. Ma di quell’esperienza giovanile gli resta attaccata l’idea che i libri buoni siano importanti per vivere: comunicano una forza etica e morale indispensabile anche per nutrire la pittura. Non a caso la Bibbia resta una lettura costante con il passare degli anni. Da ragazzo compila dei piccoli album (uno lo prepara per il fratello Theo) con montaggi di poesie e prose tratti da autori romantici e post romantici, che testimoniano già la varietà delle sue letture. Van Gogh in questi anni è davvero un divoratore di libri e non c’è da stupirsi se, nel momento in cui decide di diventare pittore, una delle prime opere, datata 1881, sia un acquarello con un uomo seduto che legge. Van Gogh non si preoccupa di conservare o di tenere una biblioteca, tant’è vero che delle centinaia di libri passati per le sue mani, se ne sono salvati solo tre, custoditi al Van Gogh Museum di Amsterdam: merito del lavoro di Mariella Guzzoni è quello di aver recuperato le edizioni originali dei volumi da lui citati, che molte volte sono diventati anche soggetto di suoi quadri.

I libri per Van Gogh sono sempre materia viva, non da biblioteca. Quando nel 1882 accoglie in casa Sien Hoornik, una ragazza prostituta rimasta incinta che viveva nella strada a L’Aia, si giustifica con il fratello Theo, facendo riferimento a ciò che aveva letto ne “La femme” di Jules Michelet. La triangolazione tra vita e letteratura approda inevitabilmente in un’opera, uno dei suoi disegni più belli, “Sorrow”, al cui piede inscrive una frase tratta da Michelet: «Comment se fait-il qui’il y eut sur la terre une femme seule – délaissée». I libri, insomma, riempiono la pittura di Van Gogh. La riempiono spesso in senso anche del tutto concreto, in quanto sono decine i quadri in cui libri entrano come soggetto.

Uno dei casi più emblematici è la stupenda “Natura morta con statuetta in gesso” del 1887. In primo piano, insieme ad un rametto di rose, Van Gogh ha posizionato due titoli “cult” per lui: “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt e “Bel-Ami” di Maupassant. «Capolavori che dipingono la vita come anche noi la sentiamo e quindi rispondono a quel bisogno che proviamo, di sentirci dire la verità», scrive alla sorella Willemien nell’ottobre di quello stesso anno. “Dipingono la vita”: l’uso stesso del verbo indica una caduta dei confini. Il pensiero colto tra le pagine è già per sua natura contenuto del dipinto che ne deriverà. «In “Une page d’amour” di Zola ho trovato alcuni paesaggi urbani dipinti o disegnatimagistralmente», aveva scritto in un’altra occasione a Theo. L’attenzione di Van Gogh non è mai per la portata letteraria: confessa non a caso la sua avversione per Baudelaire a cui contrappone la forza morale di Walt Whitman un poeta che «vede nell’avvenire e anche nel presente un mondo di salute, di amore carnale aperto e sincero – di amicizia – di lavoro sotto il grande firmamento stellato». Sono parole che entrano immediatamente in relazione con il capolavoro, “Notte stella sul Rodano” dipinto proprio in quel 1888.

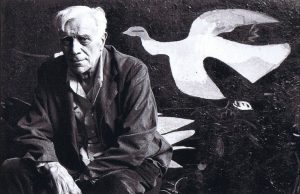

È attraverso i libri che Van Gogh scopre e nutre la sua passione per l’arte giapponese. Ed è grazie alla mediazione dell’empatica biografia di Alfred Sensier che nasce la sua immensa devozione per Jean-François Millet, artista che sarebbe stato per lui un riferimento centrale: anche in questo caso si tratta di un magistero più di contenuto che di stile. Millet, come Zola, come i Goncourt e tanti altri è portatore di uno sguardo etico-politico sulla realtà che destinato ad diventare contenuto “concettuale” della pittura di Van Gogh.