Piccola conversazione su Andy Warhol e Leonardo al Museo Diocesano di Milano. Il punto di contatto è ovviamente il ciclo dell’Ultima cena del 1986, presentato al Palazzo delle Stelline nel gennaio 1987. Mi pare evidente che i due sono agli antipodi: tanto Leonardo va in profondità, tanto Warhol resta programmaticamente in superificie. Uno va in verticale, l’altro in orizzontale. Uno apre a un’infinità di dimensioni, l’altro è sempre sintonizzato sulla dimensione unica. Uno provoca vertigini e spaesamento, l’altro consolida certezze condivise. Leonardo è un pittore di ombre. In Warhol non c’è mai ombra di ombre (a meno che l’oggetto non sia l’ombra stessa, come nello straodinario ciclo Shadow). Eppure si incontrano. E l’incontro assume dimensioni di un lavoro che nella storia di Warhol non conosce paragoni, con quasi un centinaio di opere. E allora qual è il punto di interesse, o meglio di attrazione? Mi sembra di scorgerne due. Il primo è in quella natura di Warhol a schierarsi con i pittori che creano immagini capaci di diventare icone. L’icona è una sorta di sintesi dell’immagine originaria, una sua semplificazione prodotta dalla sua diffusione di mano in mano. Leonardo come il Raffaello della Madonna Sistina si prestano a questo tipo di “filtraggio”. Michelangelo con la sua imperiosità invece è poco metabolizzabile: e infatti Warhol non ci si imbatte mai.

Il secondo motivo d’attrazione sta nella figura di Cristo che Leonardo mette al centro della Cena. Un’immagine che Warhol intercetta come aveva intercettato altre icone mediatiche, da Marylin Monroe a Liz Taylor. Ma qui il volano mediatico non c’è. Non è l’attualità a mettergli davanti il volto da trasformare in “icona”. Nel caso dell’Ultima Cena è lui che cerca e trova questo volto di 500 anni prima (anche se il progetto Last Supper nasce dalla committenza di un grande gallerista come Alexander Iolas). È stato calcolato che Warhol, comprese le versioni in cui ha usato il volto di Cristo come multiplo, lo abbia affrontato ben 444 volte. In quel momento della sua vita, con il corpo minato, e il senso di una morte non lontana (Warhol muore un mese dopo l’inaugurazione milanese), questo incontro con il volto di Cristo suggerisce evidentemente altre ipotesi di lettura. Come quella che recita l’immaginetta che gli amici hanno distribuito al suo funerale: «Concedi Signore alle anime dei tuoi servitori defunti la remissione dei loro peccati; perché attraverso suppliche, possano ottenere il perdono che annosmepre desiderato».

Archive for the ‘Andy Warhol’ tag

Perché Warhol finì nelle braccia di Leonardo

Warhol in odor di sagrestia

Anche l’Osservatore Romano “beatifica” Andy Warhol, con un articolo di Sandro Barbagallo che prende spunto dalla conferenza tenuta a Roma di Alain Cueff, studioso francese che ha curato un bel volume che raccoglie le interviste di AW. Devo dire che questa riscoperta del coté religioso di AW inzia un po’ a stufarmi. Mi sembra un tentativo tardivo e un filino patetico di recuperare alla parrocchia un grande del 900. L’aspetto più debole di questa operazione sta nel fatto che fa leva su aspetti biografici, che sono veri e hanno anche risvolti commoventi, ma che non si capisce bene che implicazioni abbiano sulla cosa che conta, cioè sulla sua arte. Si insiste sull’ultima mostra, quella dedicata all’Ultima Cena di Leonardo, tralasciando il fatto che questa mostra non presenta nessuna novità dal punto vista dello stile, né dell’approccio al “prodotto” artistico. (“non prendere mai Warhol alla lettera”, suggeriva il suo amico John Richardson, nel celebre elogio funebre pronuciato nella cattedrale di Saint Patrick a NY).

Anche l’Osservatore Romano “beatifica” Andy Warhol, con un articolo di Sandro Barbagallo che prende spunto dalla conferenza tenuta a Roma di Alain Cueff, studioso francese che ha curato un bel volume che raccoglie le interviste di AW. Devo dire che questa riscoperta del coté religioso di AW inzia un po’ a stufarmi. Mi sembra un tentativo tardivo e un filino patetico di recuperare alla parrocchia un grande del 900. L’aspetto più debole di questa operazione sta nel fatto che fa leva su aspetti biografici, che sono veri e hanno anche risvolti commoventi, ma che non si capisce bene che implicazioni abbiano sulla cosa che conta, cioè sulla sua arte. Si insiste sull’ultima mostra, quella dedicata all’Ultima Cena di Leonardo, tralasciando il fatto che questa mostra non presenta nessuna novità dal punto vista dello stile, né dell’approccio al “prodotto” artistico. (“non prendere mai Warhol alla lettera”, suggeriva il suo amico John Richardson, nel celebre elogio funebre pronuciato nella cattedrale di Saint Patrick a NY).

Ultima Cena e zuppa Campbell, per Warhol, continuano ad essere la stessa cosa. O a proporre lo stesso problema (parola che a Warhol farebbe orrore…). È una faccenda che non va liquidata troppo in fretta, ma che ha a che fare con la permanenza dell’idea di icona dentro il dna di Warhol (il suo cattolicesimo era di matrice orientale ortodossa). L’icona da una parte è frutto di un processo produttivo automatico (mette le briglie alla soggettività di chi le realizza, per dar forza e credibilità all’idea che quell’immagine non sia frutto di fantasie degli uomini); dall’altra è, per conseguenza, seriale. Automatismo e serialità sono due cardini della’rte di Warhol. Il fatto è che Warhol applica questo codice a immagini e oggetti che sono transitori per statuto (oggetti di consumo: il ciclo dell’Ultima Cena venne ispirato da un gadget della General Electirc). Perché? Che cercasse schegge di eterno laddove l’occhio sociologico “estetico” di tutti vedeva solo “brutte cose”? Io penso che questa sia una buona ipotesi. Che oltrettutto aiuta a spiegare la forza impressionante che a volte quelle immagini così stereotipate e banali, riescono ad assumere.

La foto in alto, è una polaroid di AW, 1981. Titolo: «Madonna and child»

Warhol come uno spettro

Nel catalogo della mostra dedicata all’ultimo decennio di Andy Warhol (che Maria mi ha gentilmente portato da NY), ad un certo punto compare l’infilata degli autoritratti “atomici” del 1996. Warhol li aveva fatti nel 1986, un anno prima di morire, su commissione del gallerista londinese Anthony D’Offay per una mostra nel suo spazio. Warhol si fece fotografare da Benjamin Liu, con una posa ispirata ai cappelli rasta di Basquiat. In realtà la posa è di una drammaticità da resa dei conti finali, con la bocca semiaperta e i capelli che s’impennano sulla testa come per un fremito apocalittico. D’Offay volle quadri a taglio più stretto, senza il gioco dei capelli e con l’epicentro sullo sguardo e la bocca aperta. Warhol, in mostra, girava ossessionato. «La stanza era piena dei peggiori quadri che tu abbia visto di te stesso», disse. Finita la mostra (era agosto) continuò la serie prendendo tutta la fotografia. Lo sguardo è quello, ma i capelli accennano a un moto ascensionale che comunica un senso di mistero: come quello di un’anima che se ne va, in alto…

Ma è un’anima chiamata a una drammatica collutazione come dimostrano i due ultimi quadri della serie, che non avevo mai visto (sono conservati a Pittsburg). Qui il volto si riduce, naviga nello spazio vuoto della tela, che è molto più piccola (quadrato, 35 cm di lato, contro i 2 metri e passa delle versioni precedenti; la scanzione qui sotto è parziale: la rilegatura catalogo non permette di prendere tutto lo spazio vuoto attorno) Spariscono anche i colori. Resta solo un bianco nero terrificante come quello di uno scalpo indiano. Sembra davvero la scena finale di un film, che va a sfumare. Lasciando lo spettatore nell’incubo. Difficile vedere delle immagini di tale intensità premonitrice di morte. È un Warhol che toglie il fiato. Un fantasma che non lascia scampo a tutta la beata ideologia warholiana. Il 22 febbraio 1987 Warhol moriva.

Hopper e Warhol. Chi dei due?

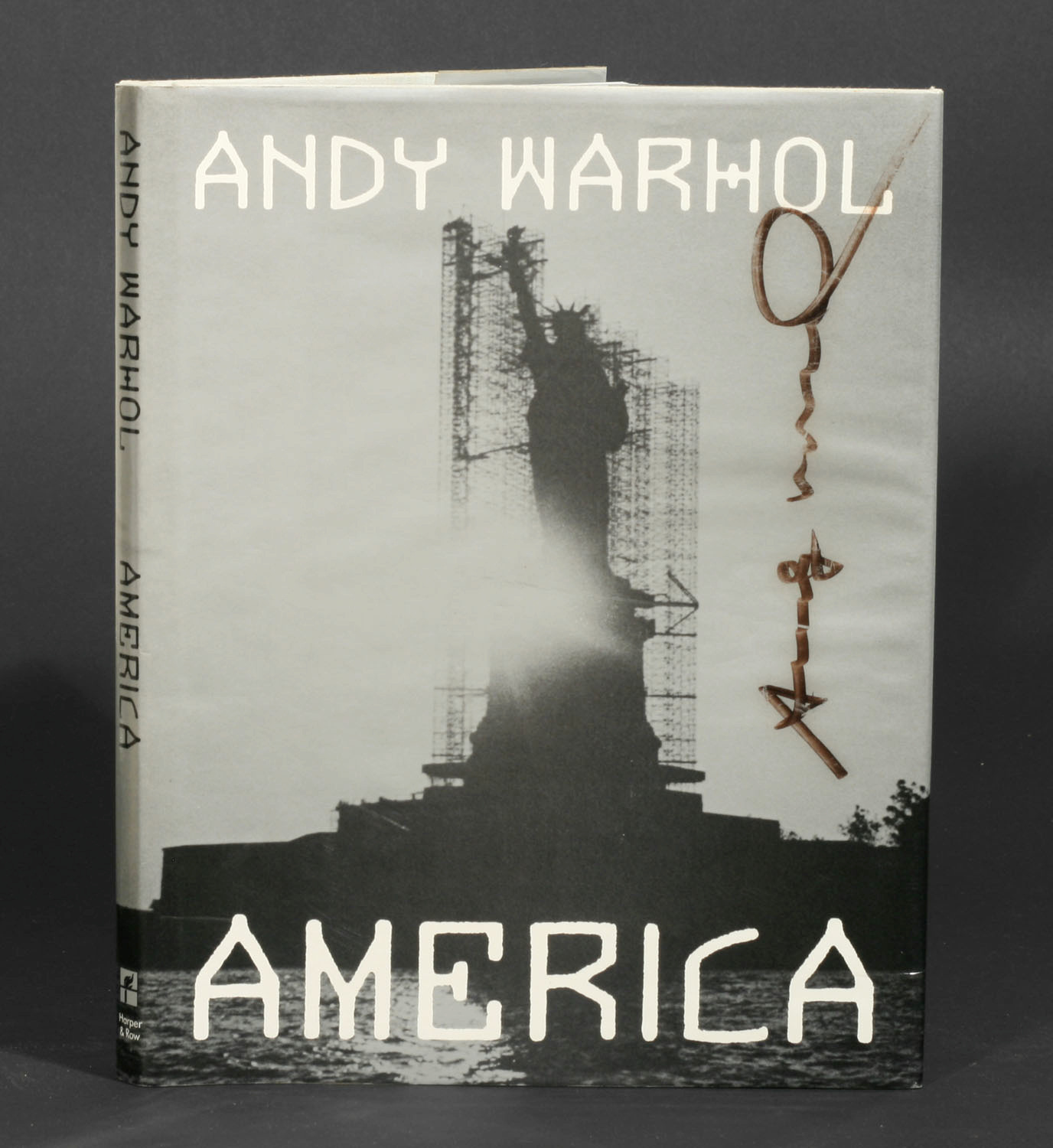

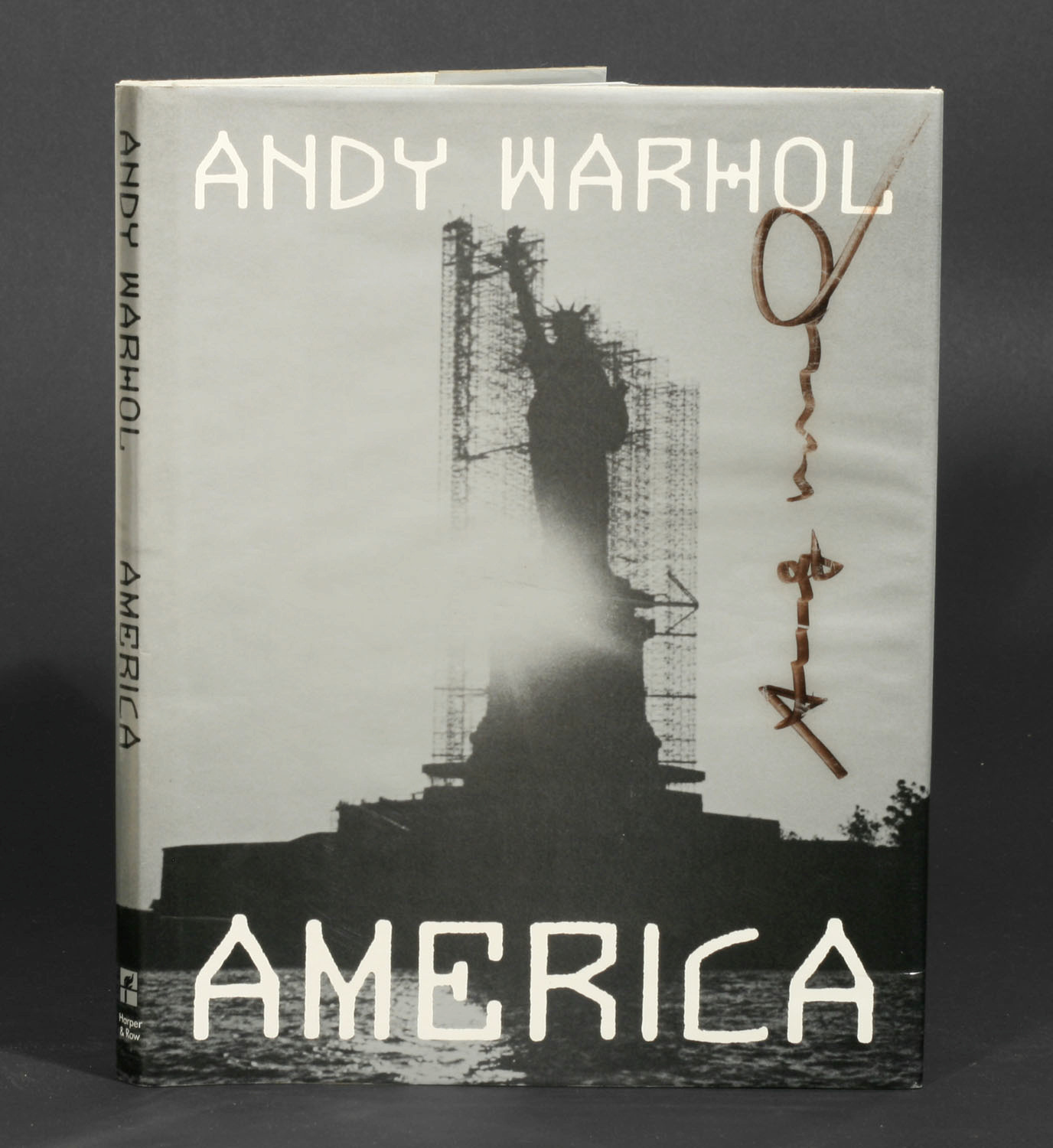

Per una coincidenza mi è capitato di ragionare a distanza di pochi giorni su Hopper (per via della mostra milanese) e su Warhol (per l’uscita da Donzelli di America, che non era mai stato pubblicato in italiano; a sinistra la copertina dell’edizione originale, 1985). Perdonatemi la partigianeria, il confronto si è risolto con la certezza dell’assoluta grandezza di Warhol. Hopper rappresenta l’America della prima metà del secolo, W. la seconda. H. è il primo americano integrale ma non provinciale: il suo mondo, per quanto circoscrivibile e topograficamente identificabile, ha connotati di universalità. Sono luoghi interiori, stati di attesa, prospettive tese verso un punto di fuga fuori quadro, ma che non sembrerebbe fuori tiro (se il fiotto di luce entra dalla finestra, se gli sguardi sono puntati, qualcosa c’è o è lì lì per palesarsi). Hopper è un artista semplice, mai presuntuoso, a volte un po’ piccolo rispetto alla vastità del continente in cui gli è stato dato di vivere e di esprimersi (se pensate che negli stessi anni in Europa giganteggiavano Matisse o Picasso: l’America di Hopper sembra ancora un mondo in miniatura…).

Per una coincidenza mi è capitato di ragionare a distanza di pochi giorni su Hopper (per via della mostra milanese) e su Warhol (per l’uscita da Donzelli di America, che non era mai stato pubblicato in italiano; a sinistra la copertina dell’edizione originale, 1985). Perdonatemi la partigianeria, il confronto si è risolto con la certezza dell’assoluta grandezza di Warhol. Hopper rappresenta l’America della prima metà del secolo, W. la seconda. H. è il primo americano integrale ma non provinciale: il suo mondo, per quanto circoscrivibile e topograficamente identificabile, ha connotati di universalità. Sono luoghi interiori, stati di attesa, prospettive tese verso un punto di fuga fuori quadro, ma che non sembrerebbe fuori tiro (se il fiotto di luce entra dalla finestra, se gli sguardi sono puntati, qualcosa c’è o è lì lì per palesarsi). Hopper è un artista semplice, mai presuntuoso, a volte un po’ piccolo rispetto alla vastità del continente in cui gli è stato dato di vivere e di esprimersi (se pensate che negli stessi anni in Europa giganteggiavano Matisse o Picasso: l’America di Hopper sembra ancora un mondo in miniatura…).

Warhol invece è americano integrale con una punta di Europa orientale nel sangue (era Andrej Warhola, figlio di immigrati slovacchi). È uno a cui riesce un gioco impossibile: dare patente di eternità alla paccottiglia del consumismo americano. Per farlo non ricorre a nessun escamotage nobilitante: la serialità delle sue opere assimilano il suo fare arte alla dinamica, sempre uguale a se stessa, di una macchina. Ma perché Warhol neutralizza il sé come soggetto operante per lasciar lavorare il sé come produttore automatico? E soprattutto, perché le immagini di Warhol, pur non andando mai oltre la superficie delle cose non restano mai prigioniere della loro provvisorietà? La risposta è una sola: sono icone. Warhol opera questo impensabile trasferimento di una visione senza tempo (quello delle icone del suo originario oriente) nella civiltà più effimera che la storia abbia mai conosciuto. E innesta dentro questa, senza per nulla forzarla, un punto di vista adorante o “contemplativo”. Per questo le immagini di Warhol sono sempre nuove, anche se uguali a se stesse: anche il banale (quotidiano) ha trovato un rimando di gloria.

Ecco perché amo Warhol assai più del nobile Hopper.

Warhol non era uno schizzinoso

È uscito anche in Italiano America di Andy Warhol. Lo ha pubblicato Donzelli in versione tascabile, ma l’originale (dell’85) era un libro grande così, traboccante di fotografie. Perché Wrahol non era uno schizzinoso… leggi qui