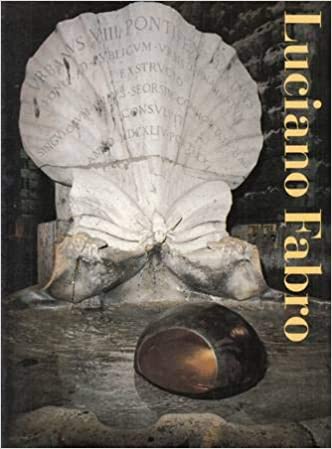

Il 16 marzo 1978, giorno drammatico del rapimento Moro, uno strano corteo si mosse per una Roma deserta e militarizzata. Era partito da via Gregoriana, dove Luciano Fabro era andato a prelevare da un collezionista una sua scultura: “Io (L’uovo)”, un bronzo concavo all’interno, realizzato sulle misure dell’artista in posizione fetale. Imbracciando quel suo alter ego di bronzo, Fabro era sceso lungo via Veneto per andare a deporre la sua opera nelle acque della Fontana delle Api di Bernini in piazza Barberini. Non era solo, perché dietro di lui si era accodato un nutrito stuolo di amici, come Mario e Marisa Merz, Yannis Kounellis, Vettor Pisani con, Mimma, Francesco Clemente e tanti altri.

Nel gruppo c’era anche una giovanissima Laura Cherubini, allieva di Giulio Carlo Argan e già molto attiva sulla scena romana. È proprio lei a rievocare questo episodio in un libro appena pubblicato, in cui ha raccontato più che da vicino, “da dentro”, sei protagonisti dell’arte italiana di fine secolo (“Controcorrente. I grandi solitari dell’arte italiana”, Christian Marinotti edizioni, 198 pag., 20 euro).

Non è un libro di memorie. È una sorta di diario di bordo dove amicizia, simpatia, complicità, non intaccano quello che è il focus dell’attenzione di Cherubini: le opere. Quello stesso episodio raccontato nel capitolo dedicato a Fabro, poi si chiude arrivando al punto che più preme all’autrice. «Un’opera per me meravigliosa», scrive a proposito di quel lavoro di Fabro, «un uovo di bronzo tornito fuori, invece cavo, dorato e levigato all’interno, dove nella cavità si intravvedevano in rilievo le impronte delle mani dell’artista». È sempre l’opera che calamita l’attenzione e il ragionamento dell’autrice, e quindi anche la rievocazione di quel rito e intenso e così “irrituale” in una «Roma raggelata dalla paura», è funzionale a sottolineare la forza maieutica del bronzo di Fabro.

Gli altri autori affratellati da questa identità “controcorrente” sono Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Fabio Mauri, Vettor Pisani e Marisa Merz. Il libro aggrega testi scritti tra 2004 e 2016, che Cherubini ripropone senza ulteriori interventi, ma operando in molti casi sulle note, in modo inedito e anche sorprendente. Le note sono usate infatti per ripescare dalla cassetta degli attrezzi altre informazioni e per operare nuovi agganci. Così quei testi storicizzati prendono la forma viva di file ancora aperti.

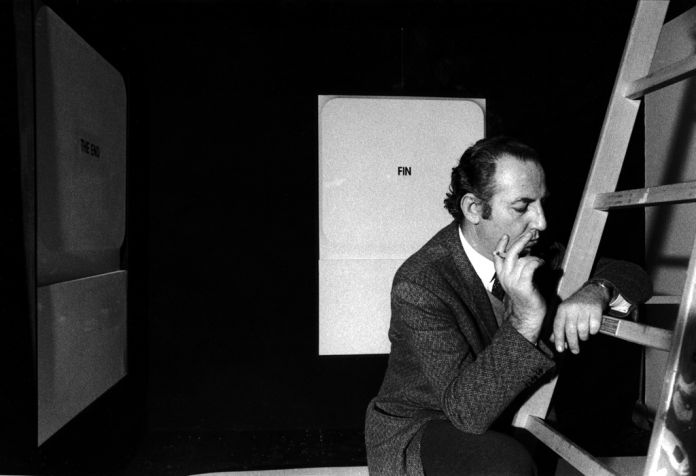

A proposito di storia c’è una data che può essere presa come punto di non ritorno: Fabio Mauri la indica in quel 1964 con il grande lancio della Pop Art a Venezia e il Leone d’oro a Robert Rauschenberg. Qualcosa si spezza: Cherubini scrive che Mauri «vede in loro intelligenza e talento e riconosce la forza delle cose». Ma queste “cose” vanno nella direzione di fare del lavoro artistico un’esperienza «organica alla loro mentalità e allo loro società». Di fronte a questo “tutto unico” (così Pasolini a proposito della Pop Art) Mauri ed amici non possono fare altro che continuare in percorsi che nel titolo del libro vengono per questo definiti “solitari”, anche se alcuni di loro si aggregano in un primo tempo in quel tentativo di risposta organizzata all’egemonia a stelle strisce che è stata l’Arte povera.

Sono percorsi nei quali l’intercapedine tra arte e vita si fa sottilissima («Creare un’opera avviene continuamente, non c’è differenza tra l’arte e la vita», ha detto Marisa Merz): il gesto di Fabro che immerge l’altro sé stesso nel liquido amniotico delle acque berniniane è ben emblematico di questa continua e necessaria fusione di piani.

Solitari dunque, perché tenacemente fedeli a se stessi senza temere di essere fuori dai flussi forti della storia: per loro più che una scelta è un destino. Solitari non vuol dire affatto che siano isolati, come dimostra lo spontaneo aggregarsi per quella processione del 16 marzo 1978. Solitari va letto nell’accezione di un’eccentricità che li caratterizza tutti, ciascuno con un accento personale. D’altronde, come aveva lucidamente sentenziato Gino De Dominicis, «non è mai esistito un “mondo dell’arte”, ma solo opere d’arte nel mondo».

Laura Cherubini ha ricavato da questo giudizio un metodo di lavoro. Il suo infatti è un libro che si posiziona sempre sul piano delle opere e attraverso le opere cuce trame che portano a comporre “da dentro” i profili dei singoli artisti. È attraverso le opere, con quel loro denso carico di vissuto, che arriva a stabilire una relazione di intimità e quindi a consegnarci una narrazione aperta; storie che avvertiamo ancora capaci di implicarsi con il tempo che stiamo vivendo. Boetti, che nel 1971 sposta il suo baricentro affettivo e mentale in Afghanistan, disegna nuove mappe, ampliando gli orizzonti del mondo. Lo fa con dolcezza, cioè con il linguaggio di opere che sono sussulti poetici. L’io dell’artista si lascia prendere per mano con il candore di un neofita. Quel mondo diventa per lui la “casa”. E la casa assume la forma di un albergo, “One Hotel”, da lui aperto nel 1971 a Kabul. Sono 11 camere, spesso occupate da amici. Racconta Cherubini come Ali Ghiero (così lo chiamavano in Afghanistan) si portasse sempre dietro la cassetta delle chiavi, non se ne separava mai, neanche quando tornava a Roma: «Quell’albergo era una performance permanente, un ulteriore contributo al rapporto tra arte e vita». Il legame con Kabul lo portava a seguire con apprensione le gesta del comandante Massud, prima contro i talebani e poi contro i sovietici. La terra d’elezione di Gino De Dominici era quella dei Sumeri, la civiltà che secondo lui aveva inventato tutto, quella dell’“originarietà”: la Mesopotamia. E anche a De Dominici era toccato vivere la ferita dello sfacelo di quella terra ai tempi della prima guerra in Iraq. Solitari, eccentrici dunque, ma ben connessi con la storia.

A parte le amicizie incrociate che legano questi “solitari”, c’è un’altra predisposizione che li accomuna. È il bisogno di reinventarsi una casa. Di Boetti abbiamo detto. Fabio Mauri nel 1990 trasloca parti della propria abitazione alla Galleria D’Ascanio e le mette in vendita. Scrive Cherubini: «L’opera è un luogo d’identità, una casa». Ancora una volta arte e vita abitano sotto lo stesso tetto. «Ogni mostra è un caso personale», dice Mauri, «è una casa personale». Vettor Pisani invece trova nella cava di travertino di Serre di Rapolano, il luogo dove accasare i suoi fantasmi. Lo circonda con un recinto facendone un vero hortus conclusus. «La trasformazione della sua rêverie in un sito reale costituisce uno spartiacque nella sua opera», sottolinea Cherubini. Le testimonianze su Marisa Merz sono concordi nel dire che la sua casa fosse il suo vero lavoro. Ester Coen l’ha definita “un grande guscio” dove lei dispone e le cose e appaiono e scompaiono opere in continuo divenire. Infine Fabro, specialista di tautologie gentile, nel 1966 presenta “In cubo”: una struttura di legno e metallo, rivestita di tela bianca, che lasciava filtrare una luminosità soffusa. Un luogo da abitare con il proprio corpo, offerto ai visitatori per tagliare fuori il mondo.

A proposito di case, Fabro aveva presentato alla Galleria Nazionale di Palma Bucarelli un’opera che consisteva in un pavimento tirato a cera e ricoperto di giornali, proprio come facevano le donne nella sua infanzia friulana, perché non si sciupasse il lavoro fatto. Cherubini ricorda che sentire parlare Fabro di quella sua opera era stato uno dei fatti che la convinsero a passare dagli studi dell’arte classica all’arte contemporanea, «perché capii che spessore e che profondità poteva avere l’arte contemporanea».