In genere quando si visita una Biennale dopo qualche settimana dalla sua inaugurazione ci si trova davanti a installazioni in disordine, video non funzionanti: questa volta, invece, si ha una bella impressione di ordine e di rispetto per i visitatori di “seconda classe”. Ed è una bella impressione. Merito di un curatore, Daniel Birnbaum, che ha allestito una Biennale lineare, attorno a un tema chiaro, evocativo ma anche semplice: Fare Mondi. C’è molta multietnicità, nelle biografie degli artisti, scovati con occhio curioso nei laboratori delle grandi metropoli soprattutto europee e latino americane. I big hanno presenze marginali e lasciano spazio al vocìo del nuovo. È una Biennale piacevole, senza quelle sconvenienze a scopo mediatico cui ci aveva abituato. A volte una Biennale un po’ ovvia per questa insistita intenzionalità di fare un’arte che vuole bene al mondo, un’arte a forte vocazione sociale. Un’arte molto orizzontale, che non vuole imporre o proporre idee o visioni, ma vuole solo aprire gli occhi sul quotidiano, tessere rapporti, costruire coesione. È arte al limite, molto consolatoria. Quasi per bene.

In questo la Biennale è comunque molto omogenea e trova la sua sintesi più emblematica nella grande installazione, messa proprio al centro del percorso dell’Arsenale di Pascale Marthine Tayou. Un artista già molto noto nel circuito, nato a Yaoundé, in Camerun, operativo a Bruxelles, che ha messo in scena una sorta di villaggio tribal-globale, popolato di rumori, di immagini, di capanne, di figure, attraversato dai segni di traffici illeciti, con una discarica alle porte. Ma tutto sommato un villaggio che resta vitale e felice seppure esposto dall’irrompere caotico e devastante della modernità.

In questo la Biennale è comunque molto omogenea e trova la sua sintesi più emblematica nella grande installazione, messa proprio al centro del percorso dell’Arsenale di Pascale Marthine Tayou. Un artista già molto noto nel circuito, nato a Yaoundé, in Camerun, operativo a Bruxelles, che ha messo in scena una sorta di villaggio tribal-globale, popolato di rumori, di immagini, di capanne, di figure, attraversato dai segni di traffici illeciti, con una discarica alle porte. Ma tutto sommato un villaggio che resta vitale e felice seppure esposto dall’irrompere caotico e devastante della modernità.

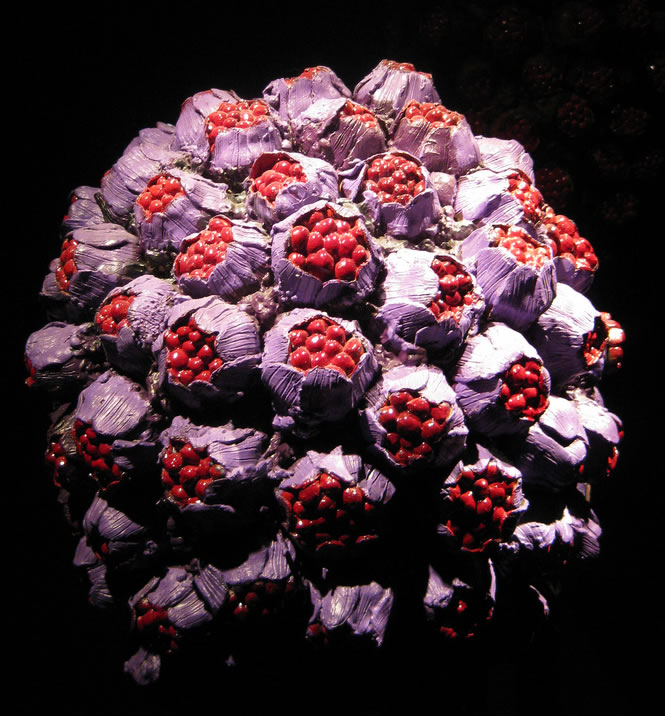

Nel percorso c’è una sola presenza che si mette di traverso. È quella di Natalie Djurberg, l’artista svedese che avevamo conosciuto lo scorso anno alla Fondazione Prada di Milano, e che qui ritorna nella sala bassa e senza finestre del Palazzo delle Esposizioni ai Giardini. Già la location sembra quella di una cripta. Per di più lo spazio è stato riempito sino quasi al soffocamento da enormi fiori fantastici modellati in materiali plastici. È una specie di foresta dove la bellezza sembra essere cresciuta esageratamente e assumere un aspetto spaventevole. I filmati completano la sensazione di un mondo che si autodivora. Più che un fare mondi quello della Djurberg è una documentazione di mondi che si disfano. In questo è anomala nel bel percorso della Biennale. Ma in questo ricorda a tutti che l’arte prima o poi deve affondare. Per esempio affondare nello scompaginamento che l’uomo ha fatto del corpo e della natura. La Djurberg ce lo dà come scompaginamento non riparabile. Questo è il suo scandalo.