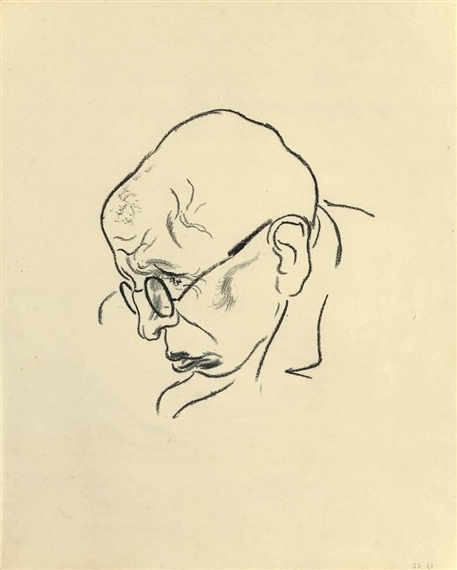

Questo articolo è uscito su Alias dell’11 agosto, all’interno di un numero interamente dedicato ai ritratti fatti a poeti. Io ho fatto il ritratto di Max Hermmann-Neisse di George Grosz.

Innanzitutto la testa. Anzi, per dirla tutta, il cranio. Un cranio avvolto in una pellicola di pelle tesa e sottile, che lascia trasparire vene e suture tra le ossa. È incassato dentro un corpo sproporzionatamente piccolo e anche per questo ha un che di malinconico e di spietato nello stesso tempo. Siamo a Berlino, anno 1925. Nello studio di George Grosz («una specie di caverna nei quartieri meridionali di Berlino», lui stesso lo aveva definito) posa un amico strano, poeta, scrittore, drammaturgo, protagonista della vita dei cabaret. Si chiama Max Herrmann-Neisse, dove Neisse è un’aggiunta in omaggio alla cittadina dov’era nato, allora in Prussia oggi in Polonia. A vederlo in questo ritratto quasi inghiottito dalla poltroncina coperta di un tessuto a fiori comunica un senso di sfinitezza rispetto alla vita: eppure era un uomo che non aveva ancora compiuto 40 anni, essendo nato nel 1886. La vita certo non era stata molto clemente con lui. Era affetto da iposomia; dopo aver perso il padre durante il grande conflitto mondiale aveva dovuto affrontare anche un’altra ferita: il suicidio della madre che nel 1917 si era annegata nelle acque della Glatzer Neisse. Eppure le cronache berlinesi di quei folli anni venti lo registrano attivissimo, amico di Franz Jung, frequentatore di circoli socialisti e anarchici. Pubblica raccolte di poesie, pièce teatrali, tra le quali “Albine und Aujust” che raccoglie grande consenso dalla critica. A dispetto dell’amarezza che fa da sottofondo alla sua produzione poetica, era anche un uomo che nutriva fiducia nella funzione civile della cultura. Lo dimostra un bellissimo testo, scritto nel 1920 e pubblicato in una raccolta di saggi sulla funzione del teatro (devo la scoperta a Eleonora Fumagalli, che ha tradotto il testo). È una difesa del ruolo del “dramaturg”, ridotto a suo dire in «impiegato di un teatro istituzionalizzato e commerciale che si arricchisce con i divertimenti e le allusioni erotiche». Ed è anche una sorta di autoritratto, perché traccia un profilo del ruolo a cui Herrmann-Niesse ambiva nella Berlino di quel tempo. «Non c’è bisogno che il dramaturg sia un letterato», scrive, «ma sarebbe meraviglioso se potesse essere un poeta. Oltre a ciò il dramaturg deve avere la capacità d’immaginazione del buon regista, che sa seguire mentalmente, come accade nella visione d’un fatto tragico, un vitale processo di mosse e contromosse. Deve avere tratti comuni col musicista, che percepisce dalla musicalità di un testo teatrale la sua forza magica».

Per vivere però Herrmann-Niesse deve fare anche il manovale della cultura, correggendo bozze. Scrive testi per i cabaret berlinesi: è in quei contesti, veri epicentri della vita berlinese, che potrebbe esser avvenuto l’incontro con George Grosz. Nella sua “Autobiografia” (suggestiva ma non propriamente “scientifica” per il modo un po’ sommario con cui sorvola su date e su tante situazioni) Grosz non fa cenno all’amicizia con il poeta: eppure a nessun altro toccò la sorte di venire ritratto da lui due volte, visto che Herrmann-Neisse posò sulla stessa poltroncina anche due anni dopo, nel 1927. Il quadro oggi è conservato al Moma ed è stato al centro di una controversia con gli eredi dell’artista in quanto sarebbe tra le opere confiscate dai nazisti nel 1933 al suo gallerista Alfred Flechtheim a Berlino. Oltre ai due quadri Grosz realizzò anche una serie di folgoranti disegni, tutti centrati sulla testa glabra e quasi scolpita nelle ossa dell’amico poeta.

Il 1925 è un anno importante per gli artisti tedeschi: il 14 giugno a Mannheim si era aperta una mostra che segnava la definitiva uscita dalla stagione anarco-dadaista, e una riposta frontale al soggettivismo espressionista L’aveva immaginata e organizzata Gustav Hartlaub, direttore della locale Kunsthalle, coniando con il titolo anche il nome di una intensa e insieme crudele stagione artistica: “Die Neue Sachlichkeit”, “La Nuova oggettività”. «Per me rimane fondamentale l’oggetto: la forma deriva dall’oggetto», aveva scritto Otto Dix che già tre anni prima aveva dato il segnale della svolta con una delle sue opere più importanti “Alla bellezza”. È un linguaggio inedito, di “una stravolta classicità”, come ha scritto Elena Pontiggia; un linguaggio che recupera l’antico mestiere pittorico della tradizione, che intercetta visioni come quelle De Chirico e di Carrà e le cala dentro l’allucinata frenesia della Berlino degli anni 20. Anche Grosz aveva maturato una svolta, sia nella vita che nel percorso artistico: nel 1920 si era sposato con Eva Peter ed era entrato nella scuderia di un attivissimo gallerista, Alfred Flechtheim, editore di un mensile che lo aveva visto collaboratore in prima linea. Era una sorta di ritorno all’ordine che sanciva il distacco dall’esperienza del dadaismo berlinese di stampo sarcastico e nichilista.

In questo modo Grosz si era fatto trovare alla chiamata di Hartlaub, come pure il suo grande e scellerato amico Rudolph Schlichter. Alla mostra era presente con sette opere e tra queste c’era proprio il Ritratto di Herrmann-Neisse, l’unica datata 1925 (in un certo senso il ritratto non si sia mai mosso da lì visto che oggi è nelle raccolte della Städtische Kunsthalle di Mannheim). Nel Ritratto si cristallizza con la massima chiarezza quello che è lo spirito della Nuova Oggettività: una definizione inesorabile e raggelata delle cose, un apriori negativo rispetto al mondo che inghiotte tutto, compreso ciò che andrebbe catalogato come amicizia o complicità culturale. Del resto la poesia di Hermann-Neisse in quegli anni non ha toni diversi; è poesia lucida e senza scampo dove «uomini sussurrano piani oscuri» e «uno studente tiene una cagna in grembo» sotto «stelle che inciampano nella notte» e sotto una «luna che pende, vuota e testarda», come si legge in “Nacht im Stadtpark”.

Ma Grosz e il suo amico poeta condividono anche il fatto di avere una doppia anima. Il pittore in quegli anni raccoglie grande successio come disegnatore satirico, mentre Herrmann-Neisse si era affermato uno degli autori più applauditi dei cabaret berlinesi, molto apprezzato da una star quale la cantante Claire Waldoff. I cabaret in quegli anni erano spazi libertari e libertini che facevano della capitale una della capitale tedesca una delle città più vitali e più stregate d’Europa. «Un Eldorado in fiamme», la definì il corrispondente del Chicago Daily News.

Era solo “schiuma” avrebbe ammesso però Grosz nella sua “Autobiografia”. «Eravamo come barche al vento, con vele bianche, nere o rosse… Era un mondo del tutto negativo, con una gaia schiuma colorata in superficie, che molti scambiavano per la vera, la felice Germania, prima dell’eruzione dei nuovi barbari… Ma in realtà non era altro che schiuma. Sotto l’effimera, vivace superficie della sgargiante palude, allignava il fratricidio, la discordia totale».

In quel 1925 la morte del presidente Friedrich Ebert aveva spalancato le porte del potere a Paul von Hindenburg, un generale espressione del blocco dei partiti di destra. La Germania iniziava il suo scivolamento verso la tragica deriva del nazionalsocialismo: il Ritratto di Herrmann-Neisse realizzato in quegli stessi mesi è come un sismografo di quello che stava maturando. È un corpo senza vie di fuga, assediato dalla storia, costretto ad assorbirne la radicale negatività. La grandezza di Grosz sta però nell’essersi ricavato uno spiraglio rispetto alle formule raggelate della Nuova Oggettività, così da restituirci quella dimensione sottile e indimenticabile di malinconia.

Herrmann-Neisse come Grosz e come tanti altri sarebbe stato costretto all’esilio: partì nel 1933 dopo l’incendio del Reichstag. In realtà già otto anni prima, in quel 1925, si percepiva già un uomo in esilio, schiacciato da un destino senza scampo. Sarebbe morto nel 1941 a Londra per un arresto cardiaco. Qualche anno prima aveva pubblicato la sua ultima raccolta di poesie, “Um uns die Fremde” (“Intorno a noi lo straniero). «Il crepuscolo piega le sue ali, ci stiamo avvicinando a una notte che potrebbe non finire mai», erano i primi versi di uno dei componimenti, “Requiem”.

A Grosz sarebbe andata assai diversamente. L’esilio era la «realizzazione di un sogno, quello di seguire la strada del leggendario zio Hans». Nel 1932 venne invitato a insegnare ad un corso estivo all’Unione degli Studenti d’arte. «Amavo New York e forse New York amava me», si legge nell’“Autobiografia”. Addirittura, imitando lo zio che era diventato John, aveva aggiunta una “e” al suo nome inglesizzandolo: George Grosz e non più Georg…